2026年01月26日

2023年12月14日

2023年1月24日、2月14日の二回に渡り、新井英夫さん、佐久間新さんに分身ロボット「OriHime」を使ってリモートで共に踊っていただきました。

●新井英夫さんプロフィール

体奏家/ダンスアーティスト。自然に沿い「力を抜く」身体メソッド「野口体操」を創始者野口三千三氏に学び、深い影響を受ける。演劇活動を経て1997年よりダンスへ。国内外での舞台活動と共に、日本各地の小中学校・公共ホール・福祉施設等で「ほぐす・つながる・つくる」からだのワークショップを展開。2022年夏にALS(筋萎縮性側索硬化症)の診断を受ける。以降、対処療法を続けながら、車いすを操り、日々即興ダンスをし、各地でのワークショップ活動をSNSで発信している。

●佐久間新さんプロフィール

ジャワ舞踊家。幼少の頃、臨床心理学者の父が自閉症児と研究室で転がり回っている姿を眺める。大阪大学文学部でガムランと出会いのめり込んで活動する。その後、インドネシア芸術大学へ留学。帰国後、日本のガムラングループと活動する一方、様々なダンサーとのコラボレーションを開始。たんぽぽの家の障害者との出会い以降、即興ダンスとマイノリティの人たちとのダンスに傾注。伝統舞踊におけるからだのありようを探求する中から「コラボ・即興・コミュニケーション」に関わるプロジェクトを展開。(公式HPより参照)

1月24日 ワークショップ①

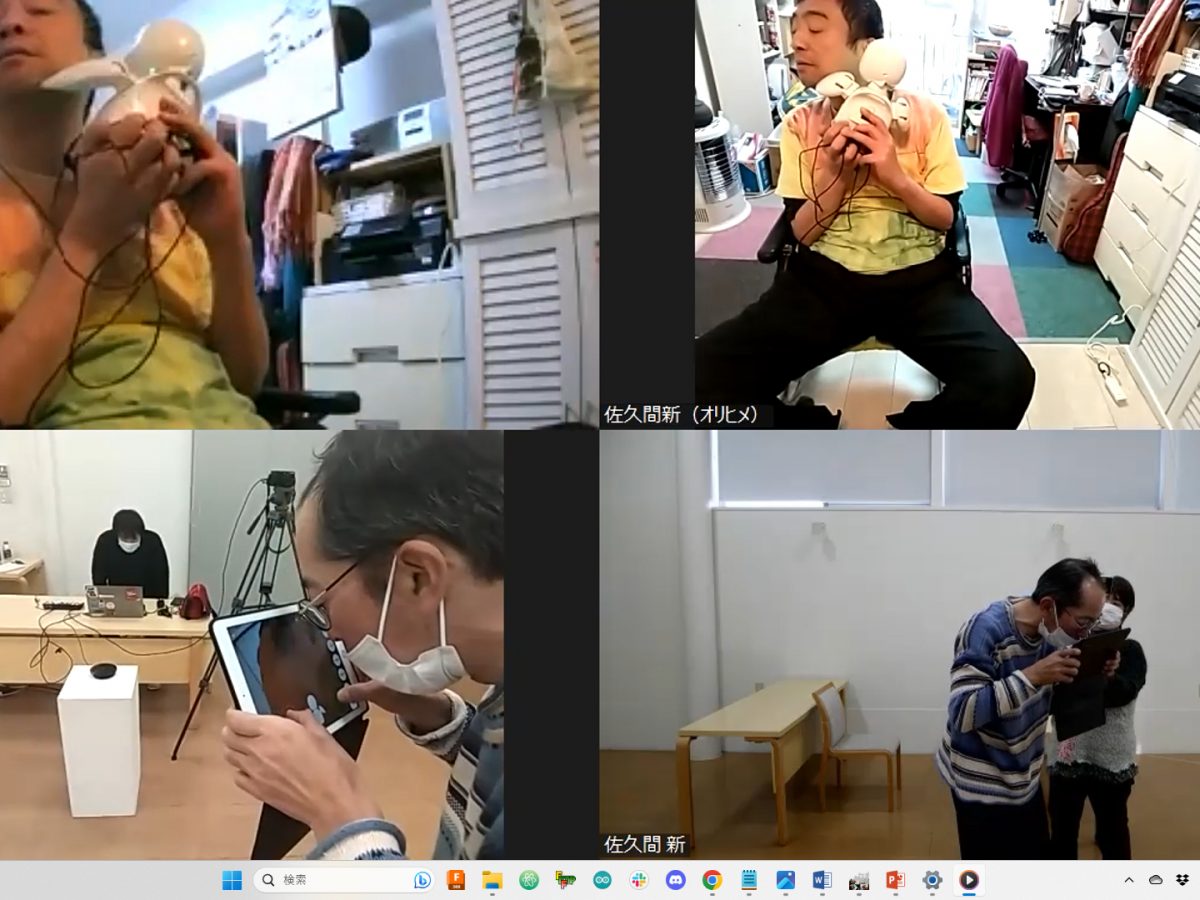

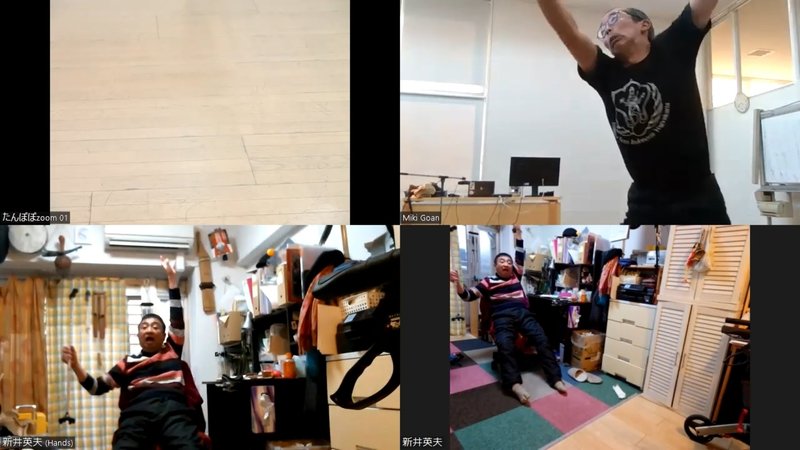

1月24日は、新井さんがOriHimeを操作する形でダンスをしました。

一回目、佐久間さんは座った状態からスタート。OriHimeに内蔵されているOriHimeの視点が映せるカメラと、こちらで用意したお互いの姿が俯瞰で映せるカメラがそれぞれありましたが、はじめはOriHimeのカメラだけで交信しました。

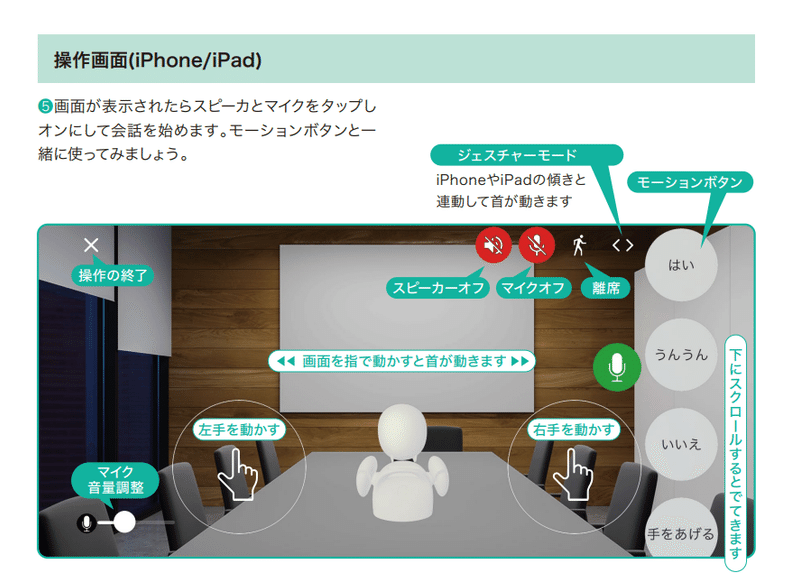

まず、OriHimeの基本的なUI(ユーザーインターフェース)に触れて、操作方法に慣れるところから始めました。OriHimeは、iPadを使ってタッチパネルで操作します。

画面を指で動かすことでOriHimeの首を動かすことができますが、新井さんはiPad上で佐久間さんの輪郭をなぞったり、画面タッチの緩急を変えたりしながら遊んでいました。

佐久間さんは、近づいたり遠ざかったり、表情を変えたり、フレームアウトしたりしていました。佐久間さんが激しく動くと、新井さんも呼応して激しく動きました。OriHimeには「プリセット」といって頭部に既定の動きを与えるボタンがあるのですが、新井さんは「プリセット」に手足の動きの操作を組み合わせることでOriHimeを激しく動かす方法を編み出していました。

その後も、OriHimeを違うモードで操作したり、持ち上げたり、人形を間に挟んだりしながら踊りました。

2月14日 ワークショップ②

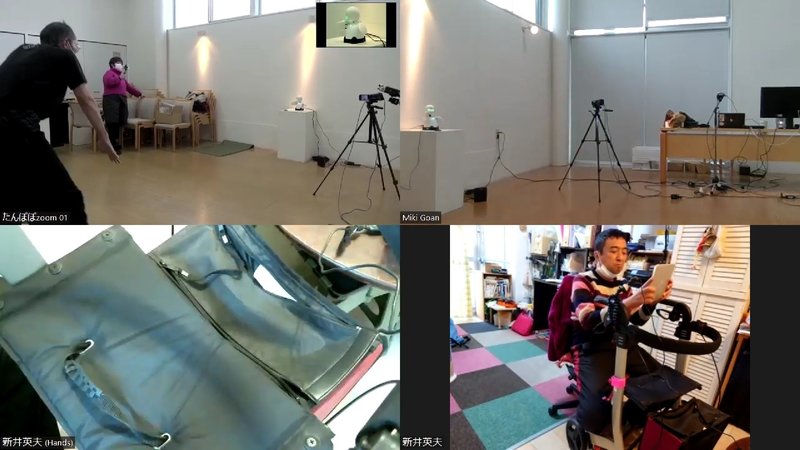

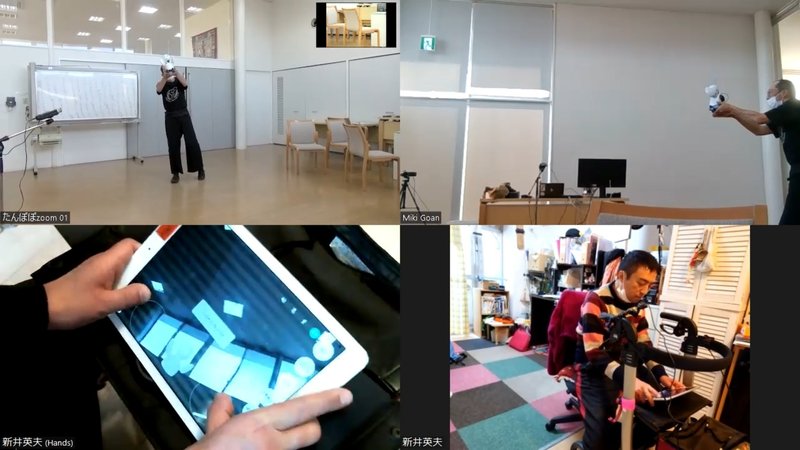

2月14日は、新井さんのご自宅にOriHimeを設置し、佐久間さんがOriHimeを操作する形で踊りました。

まずは、佐久間さんに操作に慣れていただくために通常の使い方からスタートしました。

2回目は、距離を取って視覚情報だけでダンスするのではなく、ふれあうことに重きを置き、新井さんがOriHimeを持ちながらダンスをしました。

OriHimeにひげをさわらせたり、OriHimeの手を食べたり、小動物と触れ合うようにOriHimeを扱っています。新井さんのメモには、この体験について「OriHime イヌ・ネコ化」と書かれていたそうです。

3回目、新井さんはカリンバという楽器を使って踊り、4回目は横になりながらOriHimeと目線を近くして踊りました。

6月2日(火)15時〜17時@zoom

・新井英夫さん(体奏家/ダンスアーティスト)

・佐久間新さん(ダンサー、ジャワ舞踊家)

・事務局:大井卓也、岡部太郎、後安美紀、小林大祐、森下静香

◼️ダンスって感覚になるのにすごく時間がかかった

新井:1月24日はOriHimeの操作に慣れるまでに時間がかかりました。筋力が低下したこともあり、iPadを持って浮かしてキープするのが難しいので置いた状態で操作していたんですが、そうすると姿勢もずっと下向きになってしまって、斜め下を見ながら操作やダンスをすることに結構疲れてしまったんです。なので、4回くらいやってみて、なんとか慣れるところまでいったという感じでした。

iPadは手の筋力や自由さのある人にとっては自由なデバイスだと思いますが、ぼくが半年後に同じことをやろうと思ったらさらに操作性が難しくなっていると思う。もし技術的な改良の余地があるなら、物体としてジョイスティックのようなものを動かせるとか、目線入力ができるとかというように、デバイスの使い方にカスタマイズが必要になってくると思います。踊っている感覚でいうと、こう言ってしまうと、もともこもないかもしれませんが、佐久間さんとFace to faceでやったほうが楽しいことはたしかなんですよね。

佐久間:うんうん。最後にOriHime抜きで踊った時の方が楽しかったですもんね。

新井:そうそう。ごめんなさいみたいな感じなんだけど。僕がOriHimeに慣れるまでに時間がかかるっていうのと、サイズ感とかいろんなことも含めて、身体と身体が向き合って画面同士でやってる方がダンスをやってる感じがより強かった。OriHimeはダンスって感覚になるのにすごく時間がかかったから、この違いは何なのかちゃんと考えていきたいですね。

新井:2月にやった際は、OriHimeイヌネコ化状態になった時に僕のなかでぐっと感覚として変化した感じがあった。OriHimeに触ってもらうとか、僕が食べちゃうとか、佐久間さんだってことを度外視して「目の前にいる小動物」っていう距離感で付き合ったときに、だっこしたり、ほおずりしたり、鼻穴をいじられたり、そういった反応を自然に感じられたんですね。それをダンスと呼んでよいのかはまた別として。

◼️よりしろ(依代・憑代)としてのOriHime?

大井:「イヌネコ化」していた時に、背後の佐久間さんを感じる部分はあったんですか?

新井:あんまり感じなかったです。「佐久間さんがいるぞ」と意識すると、OriHimeは擬人的なんですよ。だけど、イヌネコ化するとOriHimeなんです。人間の代わりっていうよりもOriHimeという生きものって感じで、あのつるつる感とか、形状とか、重さと向き合った時に、「あ、違うモードに入ったな」と感じたのを覚えています。

佐久間:こっちは確かに、アップの新井さんの鼻の穴に翼を接近させていったっていう記憶はあるけど…。新井さんは「OriHimeになって来てくれた」という表現をしてくれてたけど、僕自身はそこまでいってないから、ハッとしたよね。新井さんにとってはOriHimeという物体が家にやってきて触れ合いをした経験だけれど、僕にとっては家まで行った感覚はなかったから。

新井:距離をおいてOriHimeを目で見るよりも、抱っこしたり触れたりする時にぐっとくる感じがあったんですよね。そして、最後寝ながらダンスした時、さらに一歩踏み込んだ感覚があった。

テーブルの上に置いて距離をおいてOriHimeを見ても、なんかちっちゃい感じで、ロボットで動かしている人がいるなという感じがあったんですけど、寝そべると自分の視界のフレームが限定されるじゃないですか。そのなかにOriHimeが入ってきた時のサイズ感が、ちょうどいい感じがして。

そのあとに、オリィさんがOriHimeを開発するときのエピソードで、寝たきりの友人との試行錯誤の中でOriHimeが生まれたという話を知って、やっぱりこのサイズ感は寝そべった状態で触れるための、かなり近い距離感で生まれたものなんだな、と納得しましたよね。(*注1)

*注1 吉藤オリィさんは親友の故・番田雄太さんと共にOriHimeを開発された。

参考記事:https://openhub.ntt.com/journal/7234.html

佐久間:新井さんがたしか二回目の実験の前にネットの記事を送ってくれてたと思うんですけど、僕もそのお話を読めたのはよかったなと思ってます。

やっぱり身体に障害を持つ人と共に開発されたものなんだと思うと、OriHimeに対する考えが自分の中で変化した感じがあります。

新井:今、僕のノートを見返してみたら、「こけし」とか「だっこする人形」とかがキーワードとして書いてあるんです。あと「よりしろ」とか。テクノロジーを使ったものというとロボットっていう言い方をしがちなんだけど。たとえば我々は故人や赤ちゃんへの思いを人形に託したりしますし、関東以北だとこけしという郷土玩具などもありますよね。

こけしは温泉地で作られているんですけど、東北の人々は湯治のために農閑期や病気の時に温泉に行き、無病息災の願いをこめてこけしをお土産として買って帰っていたんです。人間の思いのよりしろ(依代・憑代)として存在していたという点で、OriHimeはこけしに近い接し方ができるんじゃないかなと思いました。

佐久間:僕はOriHimeを家から出られない人が出ていくための手段として考えていたんだけれども、むしろOriHimeを迎え入れる側の人がいろんなことを感じるためのデバイスなのかもしれないね。

◼️上手くいかなさに感じる面白み

大井:これまでのお話を受けて、OriHimeという機械そのものよりも、受け止める側がどう受け止めるかが大事なんだなと改めて思いました。

佐久間さんは、OriHimeと踊るなかでどのような感触がありましたか?

佐久間:僕の場合、たんぽぽにあらかじめOriHimeがあって、他のメンバーと何度か遊んでいたので、OriHimeが「やってきた」という感じはなかったですね。

操作性の問題にはもちろん色々直面して、新井さんと同様にインターフェースの改善の必要性は感じています。色々触っていたらちょっとは慣れてくる。でも、それでもぜんぜん上手くいかないことも多かった。大井さんや小林さんとかゲーム世代の人が上手にやっているのを見て悔しくなったりして(笑)。僕が年老いていてゲームに不慣れだというのはありますけど、特に手足を動かすのに不自由はないし物事の理屈も理解できるから操作には何も問題はないはず。なのに、こんなに上手くいかない装置でいいのか?というのはありますよね(笑)。踊るということを想定して作られたものではないから、微妙な動きまではできないと思いますけどもね。

とはいえ、上手くいかなさに面白みを感じるというのもあります。途中、緑の光がふわ〜と光る時があって、どういうタイミングでどう光るのかはまったくわからないんだけど、あれが光ると心が反応するんですよ、OriHimeが何か意志を持ったもののような感じがして。

あとは、プリセットボタン。プリセットボタンを押すと人間の動作を単純に分割して、「はい」や「ううん」に対応した動きをするわけだけど、僕は「はい」や「ううん」の中の微妙な違いが抜け落ちてしまうのがどうも気に入らなかった。でも、使っていくうちにプリセットボタンを押したあとに少し逡巡のためのブランクができることに気づいて、即興で動く時にはゲームっぽい使い方をしていました。開発者の用途と違うかもしれないですけどね(笑)。

新井:目の光が何で反応して光るのかが気になりますよね。光自体をコントロールするボタンはなかったんですけど、絶妙なタイミングで光り出して。人間の代わりに動かそうとすると手足や首の動きを想像しがちだけど、人間には目が光るってないじゃないですか。だから、そのボキャブラリーを持っているのは魅力的だなと思いました。

少し話が飛びますが、以前、蛍が交尾のための駆け引きをしている時、三角関係の喧嘩を見かけたことがあるんです。光の明滅だけで二匹のオスが駆け引きをしていて、最後は1匹がフラれて飛び去って行くという様子を観察したんです。光だけなのに物語がある。うわっと光ってラブコール合戦をしたり、フラれた1匹の光がいかにもがっかりと弱弱しくなっていく様子が面白くて切なくて。最後にカップルになってたぶん交尾に至った2匹は同期して光を点滅させていたんですけど、その姿が妙になまめかしくエロチックに見えた。光だけでもダンスって成立するんだろうなと思った記憶があります。

佐久間:不思議ですよね、あの光は。小林さんは、目の光る仕組みは理解されてるんですか?

小林:すみません、まだ答えを知れておりません。

新井:隠しコマンドがあったりして。

小林:予想ですが、まばたき的な感じでランダムに起こるものなんじゃないかと。

佐久間:この試みが開発者まで届いて、次のバージョンアップの時に意見を聞いてもらえるのか、あるいは今ある道具でどれくらい遊び倒せるのかとか、このプロジェクトが今後向かう方向によってその答えは知りたいような気もするし、知らなくてもいいような気もしますね。

◼️空間を寿いで(ことほいで)帰っていく存在としてのOriHime?!

新井:即座に反応してくれるのって存在としてはありがたいと思うんですよね。僕が、「佐久間さんがOriHimeとして来てくれた」って無意識に言っちゃったのは、芸人さんが来たみたいな感じがしたからなんですよね。僕は直接体験していませんが、パートナーが山形出身で、彼女から聞いた門付(かどづけ)の芸人さんの話(*注2)を思い出しました。お正月に各家庭の玄関に2~3人くらいで上がって、曲芸を見せてご祝儀を貰って帰っていく人たちなんですけど、OriHimeもそんな感じで人々のところへ赴いて、何かしらをして帰っていく存在であっても面白いんじゃないかな~と思いました。

*注2 門口に立ち大道芸を行い金品を受け取る芸人。

OriHime単独では動けないから、運ぶ人はいるんだろうけど、その場でパカっと開封して、パッと披露して、パッとスイッチが切れて帰っていくような(笑)。誰かが披露するよりも生々しくないマジカルな存在として、空間を寿いで(ことほいで)帰っていくのも面白いかなって思いました。僕は今ますます身体が動かなくなっていってて、今後寝たきりの状態が増えていくだろう中で、自分が足を運べない分、ただパソコンの画面越しに人とつながるよりは物体がやってくることの方が面白いなって思ったんです。

それが芸術にほうに行き過ぎない、芸能的な要素を持っていたりするというのが重要かなと。あくまでぼくの考えですが、祭りや祈りでの芸能は、アーティスト個人の確固たる表現というよりも、時間空間ヒトなど場の関係の中でゆらぎつつ成立するもの。その場を寿ぐとかにぎやかすとか慰撫するとかの感じで、こちらにやって来てはまた去っていく、みたいなところがあるということですね。

僕はいま訪問看護を利用しているんですけど、同じ地域に寝たきりで家族や訪問してくれる医療関係者としか会えていない人が一定数いるということを知ったんです。そういう人々のところには、アーティストが直接赴くのも条件を揃えればできますけど、OriHimeで、佐久間さんのダンスを届けたり、あるいは僕のダンスを届けたり、そういう選択肢ができてもよいんじゃないかなと思いました。芸能を担う供物として。

佐久間:たとえば同様にOriHimeがやってきたとしても、そこでプリセットされたダンスを30秒踊ります、とかやられても全然嬉しくないわけですよね(笑)。どんなに稚拙であろうとも、寿ぐという感じで、声を合わせてみたり。鑑賞者とのちょっとしたやりとりがあったりするだけで大きく違ってくると思います。

新井:あとは、ちゃんと投げ銭かご祝儀貰えるまで帰らないとかね(笑)。「少ない!」とか言ってきたりして。

佐久間:もう100円入れると、もうちょっと動くとかね。

◼️ テクノロジーと表現のバランスを探っていく

佐久間:テクノロジーのことについて言うと、ただただOriHimeやzoom画面の解像度を上げようとするのではなくて、解像度にある程度限度がある中で寿いだといえるパフォーマンスに到達するラインを探っていくのが大事なんじゃないかなと思いますね。僕もコロナ禍前まで、映像では生の人間の表現は絶対伝わらないというこだわりを持っていましたけど、コロナ渦となりやむなく試してみたら意外と伝わるな、という気づきがあったので。

新井:自分も同じようなことを感じていました。技術が生まれると積極的に使おうとする傾向が人間にはあると思うんですけど、使いようを考えたり、どこは押さえるべきで、どこは切り捨てるべきなのかというのを実際使ってみてフィードバックできたらと思います。ただプリセットの種類を増やす、とかそういうことではなく。

あるALSの人で、SNSにほぼ毎日絵をアップしている方を知っているんですけど、ものすごい古いソフトを使って描いているので、解像度がとても粗いんですよ。でも、多分その人によってはそれがちょうどよいんだろうなって思うんです。もっと細かいことをできるようにしたり、AIで自動補正をかけたりすればきれいにはなると思うんですけど、先ほど佐久間さんが言っていたような、思うように動かなかったり、ちょっとずれたりした、その人だけがもつ線や形までも修正されて、皆同じきれいめな絵が出来上がってしまう。対して、先ほど言ったALSの人が素朴なソフトを使って描いている絵は非常に生々しさがあるんですよね。

技術力なくしてアクセシビリティは広がらないんですが、クオリティをただ上げるとか、一般的なきれいっていう価値観に向かうとか、操作の利便性ばかりを追求するという考えに寄ると表現者の個性が消えてしまう。

どちらかに寄らないようにバランスをとることが大事だと思います。もちろん、難しいジレンマだとは思いますが。

佐久間:そこは紙一重なところですよね。感覚までの解像度が落ちてしまってはだめだと思いますけど、解像度の低いものの中にも質感や味わいを見出せばダンスができますし、両方とも大事ですよね。

小林:Art For Well-Beingを考える中で非常に大切な視点ですよね。

◼️今後に向けて

小林:今後に向けて、新井さんの現在の活動や、考えていらっしゃることを聞かせていただけますでしょうか。

新井:ざっくり二つあって。まず1つは、今、からだがどんどん動かなくなってきてるので、動くうちにできることをやっておきたいなという気持ちです。今は腕と上半身と顔が動かせるので、この状況の中でやれることをやっておきたいです。もう一つは、もっと動かなくなる未来が予想できるので、それに対する準備や実験をしておきたいですね。店じまいと、新装開店を同時に考えているみたいな(笑)。そんな感じです。来月くらいにはパフォーマンスをリアルで披露する企画を考えていますし、8月くらいまでリアルでワークショップの開催も計画しています。そして、9月以降は予定を詰め詰めにしないでいるので、実験の方に移行していけたらなという思いです。

来月のパフォーマンスというのは、7月17日に王子のホール「ほくとぴあ」で、彫刻家の安藤榮作さんの作品が並ぶスペースで、僕がその作品を叩いて演奏したり踊ったりしようという計画です。開催にあたりクラウドファンディング(*注3)をしているんですけど、それがうまくいった時にはALSの研究や患者のご家族の支援に充てようと考えています。

*注3 体奏家・新井英夫と彫刻家・安藤榮作の木彫人型2000体によるパフォーマンス・ワークショップ

https://motion-gallery.net/projects/AAproject

◼️ 障害を持つ当事者にとって、それが嬉しいことなのか

佐久間:新井さんは、身体の機能が変化しつつあるなかで試したいことはありますか? 例えばインターフェースとかに関して。

新井:インターフェースねぇ…。

インターフェースってわりとこちらが発信する操作性をあげるのに使われますけど、こちらが情報を受け取ろうとすると、視覚・聴覚に限定されがちなんですよね。OriHimeがイヌネコ化した時のように、物理的な圧力が来るとか、皮膚に直接感覚が来ると面白いかな〜と思います。それをデバイスで実現できるのかはわかんないですけど。

ALSになってから圧倒的にパソコンを見る時間が長くなってしまって、目が疲れるんですよね。目をつぶった状態で、肌ざわりとかで世界に触れられたらいいのになとよく思います。あと、症状が進行して気管切開をしてしまうと食べられなくなったり、味覚・嗅覚が失われたりしてしまうのもあるので、感覚が衰えるのがどうなるのかなっていうのが気になります。

佐久間:普段口の中に入れてるものでも人工的に作られているものが多いじゃないですか、メロン風味とか。それは舌や嗅覚を刺激して作り上げているわけですけど、その技術を使って本当に幸せになるのかとか、そんなことも考えますよね。

新井:そうですね。これは、非常に抽象的な話になるんだけど、障害を持つ当事者にとって、それが嬉しいことなのかどうかっていう根源的な問いは、技術に対して常に突きつけられてしまうと思います。ALSを患ったイギリスの学者で、自分の身体をどんどんサイボーグに置き換えていって、最終的にアバターを作ってその中に自分がいる状態を作り上げた人(*注4)がいるんです。彼自身はそれを望んでやったのでよいとは思うんですけど、僕はそのニュースや映像を見た時に、素直にいいねとは思えなかったんです。これからその気持ちが変化していくかもしれませんけど。

フィードバックできる当事者の方からは、そういった技術に対しては様々な意見が来るんでしょうね、おそらく。

*注4 イギリスのロボット科学者、ピーター・スコット-モーガン博士。人類で初めてAIと融合し、サイボーグとして生きる選択をした。

https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4611/index.html

小林:以前も、新井さんには、当事者本人のウェルビーイングというものを突き詰めていかないと、というご指摘をいただいていましたが、僕自身もインターフェースと聞いて勝手に発信のツールという見方だけをしていて、受信のツールとしてのありかたを一緒に考えないとなと気づかされました。

佐久間:表現者にとって自分が表現するというのももちろん大事ですけど、自分の表現がどのように受け止められたのかを知ることもまた一つの喜びなので、表現の受けとり方、先ほどのこけしのお話のようなことも非常に大切なことだと思います。

新井:うちの近所に認知症のご高齢の女性が住んでらっしゃるんですけど、デイサービスの帰りに必ず人形を抱えてるんですよね。たぶん、落ち着くんでしょうね。その人にとっては何か語りかけたり、日々傍らにいてくれたり、そういった存在だと思うんですけど、そういった我々が「人の形をしたもの」に寄せてきた思いに、普遍的に人間が欲している数値化・データ化しづらいニーズがあるような気がしています。

(まとめ:井尻貴子、構成:廣内菜帆)

2026年01月26日

2026年01月11日

2025年11月14日