2026年01月26日

2025年03月31日

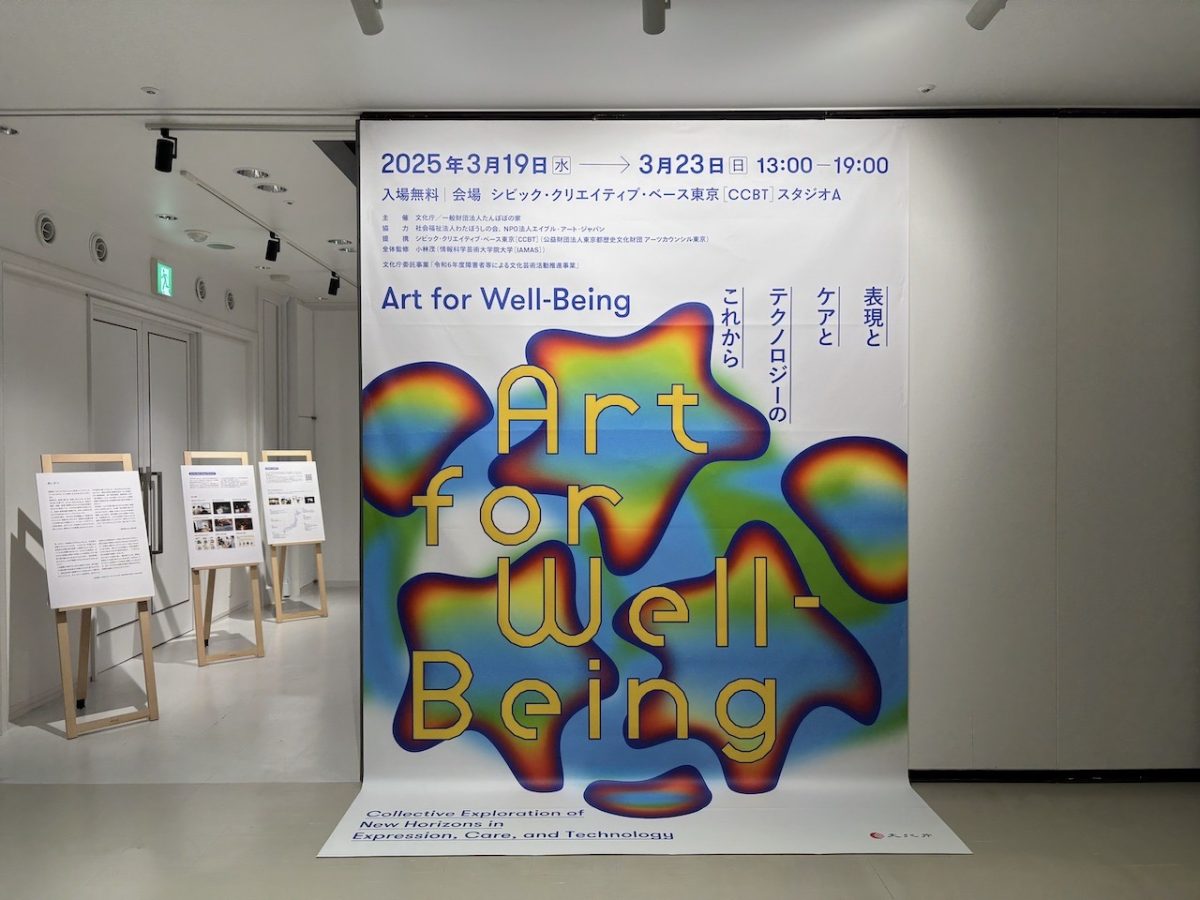

この記事は、2025年3月19日(水)から3月23日(日)まで、東京・渋谷にあるシビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]で開催した展覧会「Art for Well-being 表現とケアとテクノロジーのこれから」の展示内容と関連資料をまとめています。

会期中に開催したシンポジウムは、2025年5月10日までアーカイブ配信しておりますので、ぜひあわせてご視聴ください(要申込)。

目次

催名 Art for Well-being 表現とケアとテクノロジーのこれから

文化厅「令和6年度障害者等による文化芸術活動推進事業」

会期 2025年3月19日(水)-3月23日(日)

会場 シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]スタジオA

主催 文化庁/一般財団法人たんぽぽの家

提携 シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]

協力 社会福祉法人わたぼうしの会、NPO法人エイブル・アート・ジャパン

全体監修 小林茂(情報科学芸術大学院大学[IAMAS]教授)

一般財団法人たんぽぽの家

展覧会「Art for Well-being 表現とケアとテクノロジーのこれから」にご来場いただきありがとうございます。

表現する、表現に触れる、表現しあうことは、よく生きるために必要です。Art for Well-beingは、病気や事故、加齢、障害の重度化などにより心身の状態がどのように変化しても、さまざまな道具や技法とともに、自由に表現活動を継続する、あるいは新たに生みだす方法を見つけていくプロジェクトです。

たんぽぽの家は、1973年に市民運動として障害のある人とともに活動をはじめてから、芸術文化活動を通した地域社会との関係づくり、インクルーシブデザインの普及事業、3Dプリンターを活用したものづくりと仕事づくりなど、表現やケアの現場におけるテクノロジーの可能性を探ってきました。2022年から2023年にかけては、福祉の現場で画像生成AI(人工知能)、 VR(仮想現実)、MR(複合現実)、触覚技術、NFT (非代替性トークン)などの新しいテクノロジーと表現活動の可能性を考える実験的な取り組みを実施してきました。

今年度は、これらの取り組みをさまざまな場所へ展開することをめざしました。その際、先行事例と同じことをするのではなく、展開した先にいる人たちが自由に解釈しながら考え、試行錯誤しながら実践してきました。本展覧会では、これらの実践から見えてきた可能性や課題を展示していますので、表現とケアとテクノロジーのこれからについてぜひ一緒に考えていきましょう。

全体監修:

小林茂(博士[メディアデザイン学]・情報科学芸術大学院大学[IAMAS]教授)

早いもので、本事業は三年目となりました。今年度の活動で中心になったのは、これまでの二年間における成果を全国各地の現場へと展開することであり、ここに大きな困難がありました。これまでの成果は、それぞれの現場に根差す多様な人々の参加による一回性の取り組みから生まれたものであり、「成功事例」をモデルとして水平展開できるようなものではないからです。

この課題に対峙するにあたり重視したのが、前年度までの取り組みを完成され完結したものと捉えるのでなく、現在進行形で展開されつつあるものとして開きなおすことでした。テクノロジーの意味は、巨大テック企業などの開発者が一方的に決めるものではなく、誰もが自在に解釈して自分たちのものにできるはずです。外側から眺めていたテクノロジーで遊んでみるところから始め、気がついたら内側にいて試行錯誤するうちに自分たちなりの意味を見出す——これをそれぞれの現場で実践してきました。

テクノロジーと出会い直し、編み直すことは、同時に表現とケアを捉え返すことにもなります。なぜなら、テクノロジーは表現とケアの双方に接続しているからです。ぜひ、それぞれの活動を外側から眺めるのでなく、時間の内側に入り込んでみてください。

展覧会場の様子

「Art for Well-being」は、心身がどのような状態に変化したとしても、テクノロジーを活用することで生涯にわたって文化芸術活動に取り組める社会をめざすプロジェクトです。

2020年より、アートとケアの現場において、創作活動とAI、身体表現とVRやMR、日常から生まれる文章や言葉と触覚技術、 福祉とNFT、人と人の関係のなかにとけていくテクノロジーなど、さまざまな表現の先進事例をつくり、それらの可能性を普及すべく体験会や上映会を開催してきました。

今後も、障害のある人や福祉現場に関わる人、アーティスト、技術者らとともに、全国各地の福祉・教育・公共文化施設など、 さまざまな現場で実験と実践を試みながら、表現とケアとテクノロジーのこれからの関係を探索していきます。

主な活動

2022・2023年度の取り組みを社会に共有するために、日本各地で体験会・ワークショップ・フォーラムなどを開催し、実践していくための考えや知見を伝えながら、意見交換とコミュニティ形成を目的とした普及活動を実施しています。

また、さまざまな活動から学びながら、表現・ケア・テクノロジーについて問いなおし、これまでとは別の考えや観点を見い出していくことを目的として研究会をオンラインで開催しました。

Art for Well-being のウェブサイトでは、それぞれの取り組みに関する詳細なレポートや、表現とテクノロジーの分野で先進的な取り組みを行う実践者や研究者へのインタビュー調査の内容も紹介しています。

本プロジェクトについてさらに詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。

https://art-well-being.site/

研修会や上映会を開催しませんか?

ご自身が活動している自治体や企業などで、セミナーやワークショップの開催、上映会の実施、研修や協働事業のコーディネートなど、 Art for Well-being に関するイベントや事業を実施したい場合はお気軽にご相談ください。

[お問い合わせ先]

一般財団法人たんぽぽの家

Art for Well-beingプロジェクト事務局

〒630-8044 奈良県奈良市六条西3-25ー4

TEL. 0742-43-7055 FAX. 0742-49-5501

MAIL art-wellbeing@popo.or.jp

取り組み

AIと障害のある人の表現活動の可能性をテーマに、AI研究者・アーティストの徳井直生さんと協働で進行しています。2022年度には画像生成AIを用いたアート制作に取り組み、2023年度には徳井さんが代表を務めるNeutone(ニュートーン)社が開発する「AIを用いたオーディオ・プラグイン Neutone」を活用してワークショッププログラムを企画しました。NeutoneはAIによる音響処理を通じ、リアルタイムで、入力された音声を別の音色に変換するソフトウェア(例:人の話し声をヴァイオリンの音色に変換する、等)。ワークショップでは、障害のある人やケアに関わる人、音楽家、学生など参加者がグループに分かれて、声や物音など身近なサウンドを録音しNeutoneを使って音色変換、その音を組み合わせて音響作品を制作しました。参加者からは「身近な音が聞いたことのない不思議な響きになった」、「これまで気づいていなかった音を意識するようになった」、「AIと一緒にセッションしているような気分になった」などの声が聞かれました。

展開・可能性

2024年度は大阪の四天王寺和らぎ苑にて、職員や重症心身障害のある利用者のみなさんとプログラムを行いました。まずは9月に職員の木村基さんや堤智一さんのコーディネートで職員を対象に、新しいプラグインNeutone Morpho の紹介や録音を体験するワークショップを実施。その後も施設内で色々な場所やシーンの音を集めてもらいました。翌年2月には京都産業大学の伊藤慎一郎研究室の協力の元、バイノーラル録音に挑戦。他者がどんな音を聴いているのかを体験し合いました。3月には引き続き伊藤さんたちに協力いただき、3チームに分かれて、食事の音、呼吸音や声、創作活動中の音をNeutone Morphoでそれぞれ変換し、音響作品をつくりました。参加者からは「発語や楽器の演奏が難しい人の自己表現につながる」、「ケアの音も表現になるという可能性を感じた」、「現場の音に意識が向いたり、利用者がどんな音を聴いているのかを想像するようになった」などの声が聞かれ、障害のある人の表現方法としても、ケアを捉えなおす取り組みとしても新たな可能性を感じられました。

今後の課題

本ワークショップの課題としては、実施に専門的な機材や知識が必要だという点があげられます。様々な領域や現場に取り組みを広げていくためには、伊藤さんたちのような、技術的な制約と可能性を同時に把握して進行できるファシリテーターの育成が必要です。

関わった人たちの声

展覧会の様子

体験コーナー

2025年3月1日に開催したワークショップで作成した音源を聞くことができます。音声ファイル共有サービス「SoundCloud」にアップロードしていますので、お好きな音源のアイコンをタップしてお楽しみください。

https://soundcloud.com/art-for-well-being/sets/yawaragien-neutone

取り組み

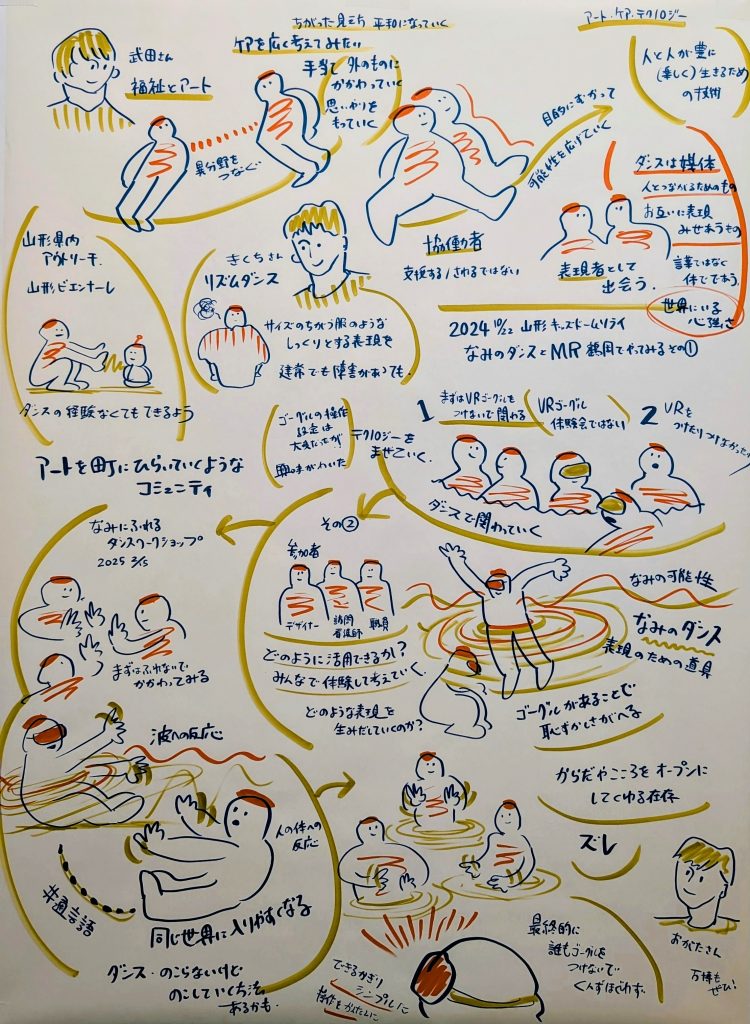

2022年度に、たんぽぽの家の障害のあるメンバーとジャワ舞踊家の佐久間新さんが取り組んできたダンスプログラム 「ひるのダンス」を、デザインエンジニアの緒方壽人さんが見学したところから取り組みが始まりました。デジタル空間と物理空間を行き来し、ダンスの可能性を見い出す「CAST: かげのダンスとVR」を制作。2023年度は“水”に着目し、ゴーグルをつけていても物理空間が見えるMixed Realityの技術を使い、水面に触れると波紋が広がり、音が生まれる「WAVE: なみのダンスとMR」に発展していきます。複数の人が同時に複合空間に入ることができ、コントローラーを使わず手や頭でバーチャルな水面に触れることができることで波が影響し合い、身体の動きも変化を見せます。また、ゴーグルをつけていない人もそれぞれがイメージのなかで波を感じ、つけている人、つけていない人の大きな輪が広がるようなダンス表現につながりました。

展開・可能性

2024年度は山形県を中心に活動する菊地将晃さん(ダンサー)、武田和恵さん(福祉とアートのコーディネーター)協力のもと鶴岡市で実施しました。まずは緒方さん、佐久間さん、ひるのダンスのメンバー水田篤紀さんが鶴岡に赴き、なみのダンスができた経過や大事にしている点を伝えるワークショップを実施。次の段階で、菊地さんと武田さんが中心になり、今後山形でこの取り組みを普及していくことができるように、参加者のよびかけや会場選びに加え、ゴーグル等の機器の設定なども自分たちで実施。福祉施設へのアウトリーチや公共文化施設や公民館など多様な場での活用を探りながら、障害のある人、家族や福祉施設職員などの支援者、公共文化ホール職員などさまざまな人たちへのプログラムとして実施しました。テクノロジーへのハードルを下げるためにはどのような導入をすればいいか、体験だけではなく表現として実現するためには何が必要かなど、なみのダンスが広がっていくための要素がみえてきました。

今後の課題

今回、地域でのコミュニティがあったことで可能性がみえてきました。しかし、ゴーグルの取り扱いは一般的にはハードルも高く、体験してもらう場をつくる、機器類についてのレクチャーのなどステップも必要です。何より体験だけではなく表現に発展させるための機会も必要です。

関わった人たちの声

展覧会の様子

映像

「WAVE: なみのダンスとMR in 山形」

なみのダンスができた経過や大事にしている点を伝えるワークショップを実施。

「WAVE: なみのダンスとMR in 山形」

9分19秒

撮影日 2024年10月23日

コーディネーター 菊地将晃、武田和恵

参加者 秋山禄宣、瀬尾明代、田中正紘

ファシリテーター 佐久間新(ジャワ舞踊家)、水田篤紀(たんぽぽの家アートセンターHANA)

会場協力 キッズドームソライ|KIDS DOME SORAI

映像 中島友彦

企画・制作:一般財団法人たんぽぽの家

文化庁委託事業 「令和6年度障害者等による文化芸術活動推進事業」

---------------

WAVE: なみのダンスとMR

監修・アプリ開発 緒方壽人(デザインエンジニア)

音楽 松井敬治(ECHO AND CLOUD STUDIO)

ダンス 佐久間新(ジャワ舞踊家)

参加者 大西照彦、河口彰吾、河野望、佐藤拓道、清水要一、下津圭太郎、たーやん、中本吉彦、永富太郎、畑中栄子、林みどり、本田律子、水田篤紀、前田考美、松田陽子、山口広子(たんぽぽの家アートセンターHANA)

企画・制作:一般財団法人たんぽぽの家

文化庁委託事業 「令和5年度障害者等による文化芸術活動推進事業」

「なみにふれる/身体をひらくダンスワークショップ」

なみにふれる/身体をひらくダンスワークショップ

19分58秒

なみにふれるダンスワークショップ

2025年2月11日/古今cocon(ここん)

身体をひらくダンスワークショップ

2025年2月12日/わくわく生活介護・自立訓練(生活訓練)事業所

■ファシリテータ・企画

菊地将晃(ダンサー)

武田和恵(福祉とアートのコーディネーター)

■協力

Kickin’ Dance Fam

TOALL

一般社団法人こねる

やまがたアートサポートセンターら・ら・ら

■撮影・編集:小林茂

■企画・制作:一般財団法人たんぽぽの家

■文化庁委託事業 「令和6年度障害者等による文化芸術活動推進事業」

取り組み

2023年度にスタートした「とけていくテクノロジーの縁結び」。チームメンバーは、進行性の難病ALSを発症した体奏家の新井英夫さん、ジャワ舞踊家の佐久間新さん、踊る手しごと屋であり新井さんのパートナーでもある板坂記代子さん、インタラクティブメディア研究者/アーティストの筧康明さんです。当初、事務局から筧さんにお願いしたのは、新井さんと佐久間さんとのあいだで起こっている繊細なやりとりを繊細なままに可視化してくれるようなテクノロジーの在り方を探ってほしいということでした。しかし、セッションを重ねるにつれ、テクノロジーはパフォーマンスの可視化の道具ではなく、それ自体がパフォーマンスの触媒となり、あらたなパフォーマンスを生み出す環境となりました。つまり、最初はテクノロジーが前景化していたとしても、そのうちじょじょに後景化し、しまいにはとけてなくなっていき、そのあとに4名の関係が活性化しているという事態に。ここからプロジェクトのタイトルも生まれました。

展開・可能性

2023年度に導入されたのは、環境情報を可視化するエア・サーキュレーターや紙風船、室内の二酸化炭素濃度変化のモニター表示、仰向けになって手を伸ばして影絵を演じるためのLED光源モジュール、体勢の傾きを感知して動くレインスティックなど、空気や気配の推移をセンサリングして示すテクノロジーでした。それに対し、今年度、筧さんが投げかけたのは、センサリングすら放棄したテクノロジーでした。相手の出方をキャッチしてそれに反応して動いたり、仕掛けるのではなく「ただそこにある」もの。新井さんが病気の進行を制御できないように、テクノロジー自身の振る舞いも完全に制御できない余白をもつものでした。ワークショップの成果発表ではない、まだ実験途中の「今」の様子をぜひ目撃してもらいたいという遊びの要素の強い公開実験の場が、その年ごとに生まれています。昨年度に続いて今年度も、パフォーマンスの様子は映像作家の丸尾隆一さんによって映像にまとめられました。全国各地で上映会が開かれることが期待されます。

今後の課題

新井さんの主治医や作業療法士の方々も公開実験の場をご覧になりました。リハビリとアートの狭間にあるようないまだ名付けらされていない領域や、表現とケアとテクノロジーのこれからについて、福祉だけでなく医療関係者とも議論したり、協働の可能性を模索することが今後の課題です。

関わった人たちの声

展覧会の様子

映像

「とけていくテクノロジーの縁結び シーズン2(ダイジェスト版)」

なみのダンスができた経過や大事にしている点を伝えるワークショップを実施。

とけていくテクノロジーの縁結び シーズン2(ダイジェスト版)

31分13秒

出演:新井英夫、板坂記代子、筧康明、佐久間新

協力:小日山拓也(2024年7月19日)、大高尚(2025年1月12日、1月18日)

映像ディレクション・撮影・編集:丸尾隆一

撮影:冨田了平

取り組み

奈良県香芝市にある社会福祉施設 Good Job! センター香芝が、アートとデジタルの力で、障害のある人とともに、社会に新しい仕事と文化をつくることをめざすNFTプロジェクト「Good Job! Digital Factory」を株式会社日本総合研究所などパートナー企業と2023年4月に立ち上げました。2024年2月にNFT アート「グッドジョブさん」をリリースしてから、全国各地の福祉施設とものづくりの協働、国内のNFTプロジェクトとのコラボレーション、NFT保有者(購入者)との連携などによる新しい仕事づくりが生まれています。福祉×NFTアートの実験的な取り組みを広げるため、2024年5月〜6月の期間で、障害のある人の表現をいかしながら新しい仕事や文化をつくっていく団体を募集しました。14の応募団体から、障害のある人との協働性、NFTを通して期待できる相乗効果、実施体制などの視点で「こきゅう+(京都府)」を選出して、NFTプロジェクト新規立ち上げの伴走支援を実施[助成:日本財団]。

展開・可能性

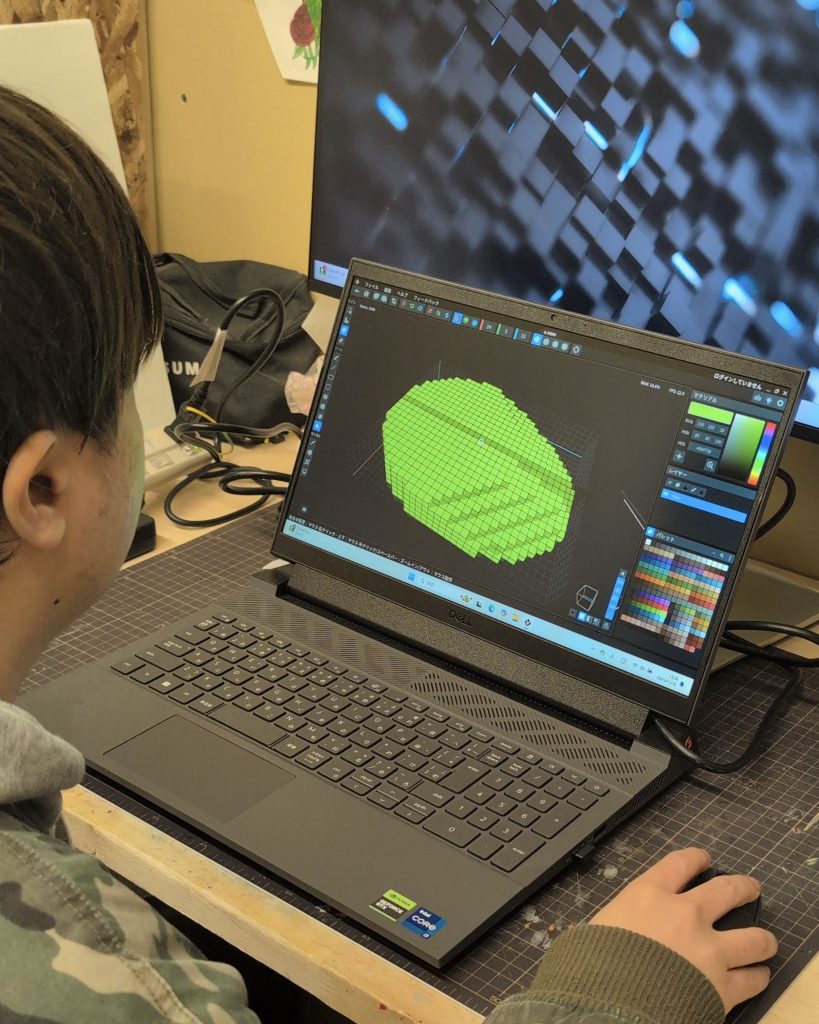

「こきゅう+(プラス)」は、カフェ、アート・デザイン制作、清掃・園芸、軽作業などを通じて障害のある人の就労を支援している福祉事業所です。アート活動にも力をいれており、今回新たなチャレンジとして“宇宙で育つ植物”をテーマにしたボクセルアートに取り組みました。ボクセルアートはボクセルと呼ばれる立方体を積み重ねて作成する3Dデジタルアートです。2024年11月から2025年2月にかけて、3人の障害のあるメンバーが中心となり、週1回2時間のレクチャーで基本的な制作技術を学びながら、得意なこと(細かくグラデーションつける、オリジナルイラストを描く、ストーリーを考える、等)を活かしながら作品を制作。そしてボクセルアートで構成された3Dの世界「The Sandbox」で使用できる宇宙植物のNFTアートを2025年3月に販売開始しました。今後はカフェなど既存事業との組み合わせや、海外展開など、福祉業界のボクセルアート制作のパイオニアとして活動をひろげていく予定です。

今後の課題

参画しているメンバーからは「建物など新しいテーマもやりたい」「コンテストに参加したい」など意欲的な声もあがっています。技術的には、メタバース空間の制作、アニメーションを含む短編映像作品など、学ぶことがまだ多くあるため、体系的なアップスキルの方法を構築する必要があります。

関わった人たちの声

展覧会の様子

NFTアートの購入

グッドジョブさん NFT

https://nft.goodjobcenter.com/

こきゅうボ ボクセルアート NFT

https://market.kurashi-lamp.or.jp/?mode=cate&cbid=2947060&csid=0

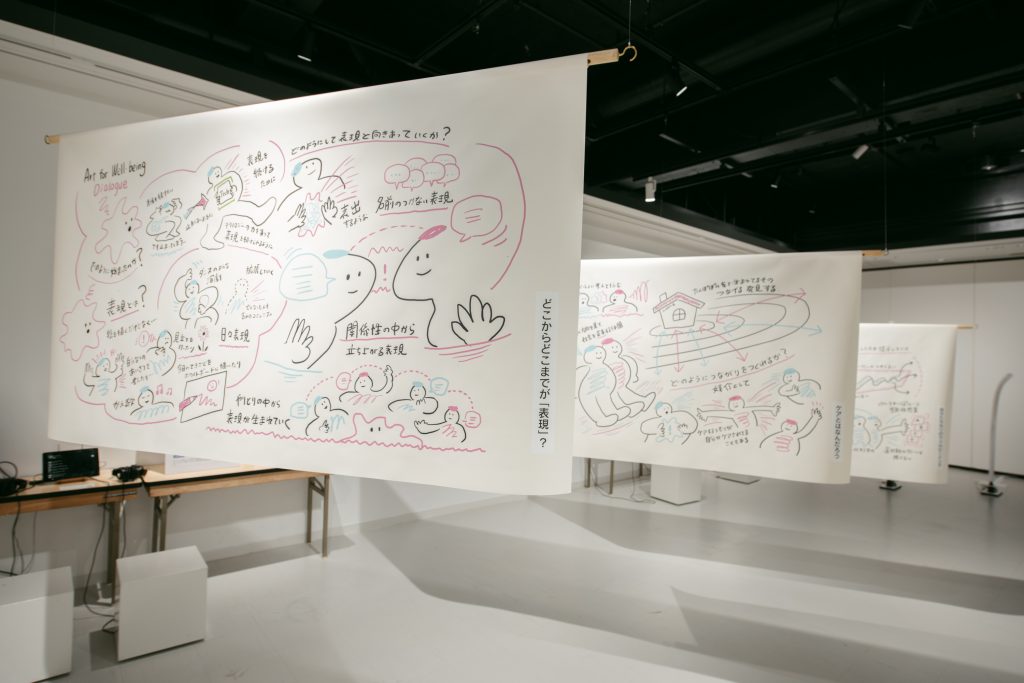

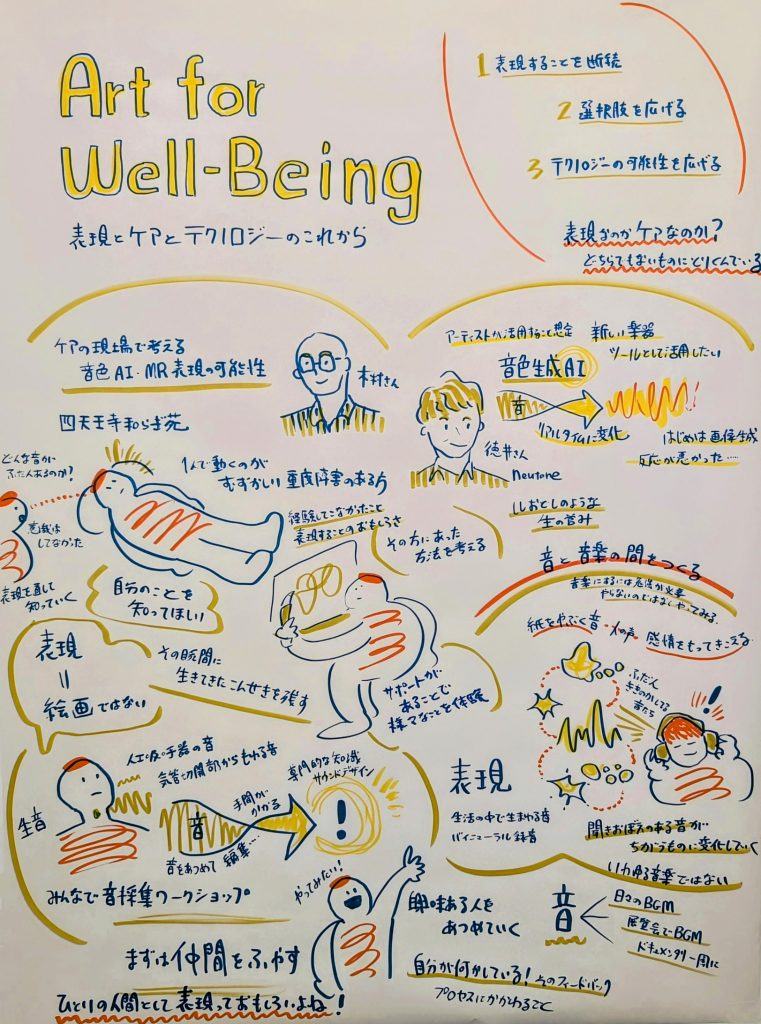

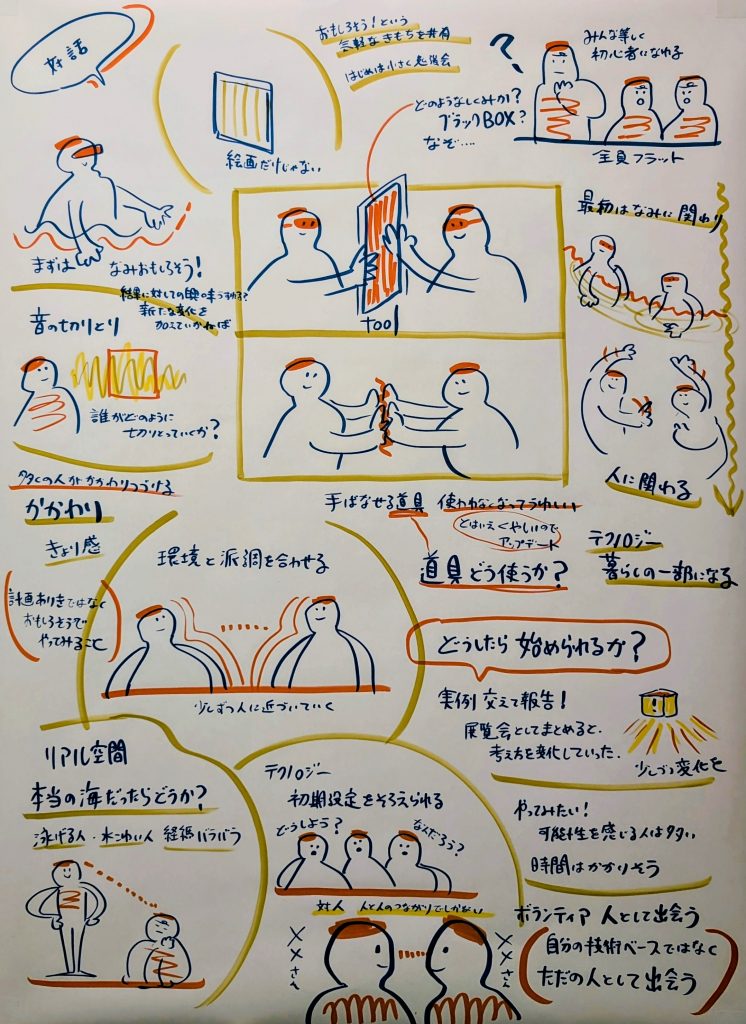

Art for Well-being のプロジェクト内外で試行錯誤を重ね、さまざまな実践の局面に立ち会ってきた事務局のメンバーたち数名が集まり、この3年間ほどの出来事を通してそれぞれが考えたことを振り返りました。表現/ケア/テクノロジーなどに関して特定の結論や定義を導き出すことは目指さず、これからの実践に向けた鍵となるような言葉や、物事・人と向き合うときのマインド、 情報や考えの伝え方などについて対話を重ねました。この議論の余白や曖昧さも含めて伝える方法として、グラフィックレコーディングの手法を実験的に取っています。

会場内では12項目のテーマのうち3つのテーマの対話をタペストリとして紹介しています。

座談会参加者: 大井卓也、岡部太郎、後安美紀、小林大祐、森下静香(たんぽぽの家)

司会: 小林茂

グラフィックレコーディング: 清水淳子

編集: 後藤知佳

このグラフィックレコーディングと、これまで関わった人たちの声や取り組み、実践をとおして考えたことなどを収録したPDF 冊子「表現とケアとテクノロジーのこれから― Art for Wel-Being の取り組みをとおして」は下記よりダウンロードできます。

Art for Well-beingプロジェクトを通して得られた知見を、大きく二つのパート「関わった人たちの声を聞く」「Art for Well-beingってなんだろう?」に分けてお伝えする冊子を作成しました。

発行日 2025年3月31日

発行元 一般財団法人たんぽぽの家

アートディレクション・デザイン 畑ユリエ

デザイン 松村衣子

編集・ライティング 後藤知佳

グラフィックレコーディング 清水涼子

写真 衣笠 名津美(p.04中央、右) ササマユウコ(p.14)

秋山 まどか(p.05 下段左) 草本 利枝(p.22、29)

大林 直行(p.09)

全体監修 小林茂(情報科学大学院大学 [IAMAS])

文化庁委託事業「令和6年度障害者等による文化芸術活動推進事業」

実験的な取り組みに関わってきた障害福祉の現場の人たちや技術者が集い、現時点での課題や期待などを共有しながら今後の可能性や展望について探るシンポジウムを2025年3月19日(水)・3月21日(金)に開催しました。

シンポジウムのアーカイブ動画は2025年5月10日(土)まで配信しております(要申込)。ぜひご視聴ください。

「身体表現とテクノロジーとウェルビーイング」

・新井 英夫(体奏家・ダンスアーティスト)

・板坂 記代子(踊る手しごと屋)

・佐久間 新(ジャワ舞踊家)

・筧 康明(インタラクティブメディア研究者/アーティスト、東京大学大学院 教授)

・渡邊 淳司(日本電信電話株式会社 [NTT] 上席特別研究員)

・司会進行: 小林 茂(情報科学芸術大学院大学 [IAMAS] 教授)

「ケアの現場で考える、音色生成AI・MRとつくる表現の可能性」

・木村 基(四天王寺和らぎ苑 リハビリテーション室 主任、作業療法士)

・徳井 直生(アーティスト、株式会社Neutone 代表取締役)

・武田 和恵(福祉とアートのコーディネーター)

・菊地 将晃(ダンサー)

・緒方 壽人(デザインエンジニア、Takramディレクター)

・清水 淳子(デザインリサーチャー)

・司会進行: 小林 茂(情報科学芸術大学院大学[IAMAS] 教授)

グラフィックレコーディング(3月21日)

一般財団法人たんぽぽの家

Art for Well-beingプロジェクト事務局

〒630-8044 奈良県奈良市六条西3-25ー4

TEL. 0742-43-7055 FAX. 0742-49-5501

MAIL art-wellbeing@popo.or.jp

2026年01月26日

2026年01月11日

2025年11月14日