2024年11月25日

2024年11月25日

本年度のArt for Well-beingプロジェクトをはじめるにあたり、これまでの取り組みを振り返るとともに、まざまな活動や考えを学びながら表現・ケア・テクノロジーについて問いなおすことを目的に、「Art for Well-being研究会」を開催いたしました。

各回異なるゲストを招いて全3回開催した本研究会。

3回目は、キュレーター/プロデューサーの田中みゆきさんにお話していただきました。

目次

田中みゆきです。よろしくお願いします。私はキュレーター/プロデューサーとして活動しています。「障害は世界を捉え直す視点」というのをテーマに2014年から本格的に活動を始めました。障害に関する活動を始めたのは2008年くらいからになります。しばらく日本で活動していたんですが、2022年にAsian Cultural Councilというところの助成で半年アメリカに調査研究に行きました。その後1年ほど福祉施設で介護職員として働いたりもしてました。ただ、アートと福祉の両立は体力的にも資金的にも厳しいなと感じて、ちょっと自分なりのやり方を作らないと続けられないなと思い、今は企業のアクセシビリティ統括部門で働いています。また、2020年から早稲田の大学院の文学研究科表象メディア論系博士後期課程におります。私は細馬宏通さんのところで博士課程をやっています。

基本的には展覧会やパフォーマンスを作ったりするのが中心ではあるのですが、あまりアウトプットを決めた作り方はしていないので、展覧会に限らず映画やゲームに携わったこともあります。最近は、21_21DESIGN SIGHTというところで2021年にやったルール?展というものが本になるということで、その本の執筆もしています。

あとは情報保障、アクセシビリティの一環として、いわゆる音声ガイドや字幕の先を行くような実験的なプロジェクトに携わりたいと思っていたところに、ちょうど細馬さんの紹介で音遊びの会の映画「音の行方」という映画のバリアフリー字幕を作らせていただいたり、ということもやりました。

今回の研究会の割とコアなところかなと思ってお話させていただくんですけれども、私は作品というよりもその手前の表現とかコミュニケーションに一番興味を持っています。で、その作品を作る過程で、アートはアート、映画は映画、って業界ごとに作り方がある程度決まってきてしまっているので、全然違う常識を持った他分野の人と協働することによってその常識を崩すことから始めることに興味を持っています。

例えば、私はテクノロジーに関するプロジェクトを色々やってるんですけれど、テクノロジー自体が好きでやっているわけではなくて、それよりも、シンプルに言うと人が好きで、人が新しいものに触れるときにこれってどう接してみて良いんだろうとかどういう風に解釈して良いんだろうって言うときの態度を引き出すものとしてテクノロジーを捉えているので、人の想像しないものに対する反応みたいなものに興味があります。

そういうものに興味があるので、作者というよりも鑑賞者が主体となるような活動をしています。

現在「誰のためのアクセシビリティ?」」っていうタイトルの本を準備中なのですが、今回執筆にあたってやりたかったことがありました。だいたい本を出すときって、まず紙の本を出してから電子書籍を準備するというパターンが主流みたいなんです。紙で読めない人が読めるようになるまで1ヶ月とか2ヶ月のタイムラグがあるということ自体がフェアじゃないなと思っていて、スタートラインを揃えたいなと思い、準備中です。それでちょっと、書いてから出版までに時間がかかっているんですが、7月末ぐらいに出る見込みです。(※2024年7月29日に発行されました。リンク)

「障害のある人の文化と生きられた経験から考える」というのをサブタイトルにしようかなと。今丁度表紙を決めるところで、悩んではいるのですが(笑)。内容としては、「障害のある人の文化と生きられた経験」というのを軸に、アクセシビリティを考えてみようというものにしています。その中で、テクノロジーの役割というのもやっぱり自分の興味から少なからず出ていて、AIといっしょに鑑賞会をするとか、WEBアクセシビリティだったりゲームのアクセシビリティについて考える、というチャプターもあります。

先程言ったように、私は提供する側よりも受容する側がどういう風にアクセシビリティと向き合って、それを自分のものにしていくかということに興味があるので、障害のある人が主体となるアクセシビリティというものがどう作れるかということを、答えはないですけど色々思考している、という本になります。

私はアクセシビリティに興味を持っていて、そのアクセシビリティを「アクセスできること」という風に考えると、それは一体どういうことなのだろうか?ということに興味を持っています。なので、一番上に書いたように、「アクセスできる」ってシンプルに言うとそうだけど、「じゃあ何を持ってそのものごとにアクセスできてると言えるのか?」ということ、あとはやっぱり世の中のアクセシビリティって障害の有無にかかわらず同じことができるとか障害のない人と同じようにできるということが目指されていると思うんですけど、そうではない、「障害のない人に近づくということではないアクセシビリティがどういう風に可能なのか」ということを考えたいと思っています。ひいては、「できるっていうことを目指さないアクセシビリティとはどのようなものなのか」ということを考えています。

なので、つまりは「『できる』って何なのか」ということになってきます。「できる」ってすごくポジティブに捉えられていると思うし、実際できることはもちろん重要なことでもあると思うんですけど、一方ですごく危険な側面もあるなと思っています。例えばアクセシビリティでは障害のない人とおなじようにできるということが目指されるけども、それってエイブリズムなんじゃないかなと思うことも多々あります。エイブリズムって日本語だと能力主義とか健常者中心主義と訳されることが多いみたいなんですけど、必ずしもそうじゃなくて、例えばここに書いてあるように生産性、知性、資本主義、効率とか、社会によって構築された規範に基づいて健常者の基準に満たない人を差別することがエイブリズムと呼ばれています。なので、必ずしもこれって健常者だけの話ではなくて、障害のある人もエイブリズムを内面化させられてしまっていることは多々あって、障害のない人のように振る舞うこと、仕事ができることを求められる中で、そうあることがいいことなんだと信じ込まされてきたという人も少なからずいると思います。

なので、アクセシビリティはある種エイブリズムを加速させている部分があるというのは否めないと思っているんですけれども、一方でエイブリズムじゃない「できる」方法を提供することもできるんじゃないかと思っています。ただ、それをやるにあたって、本に書いてることでもあるんですけど、今一番の問題は「作る技術の主導権が障害のない人に偏っている」ということだと思います。これはプロジェクトをやっていても本当に感じることで、ツールを使う人がツールをつくる人と同じ体だったり感覚を持っているとは限らないということがあまりにも想定されていない。

例えば、オーディオゲームセンターっていう音で作るゲームのプロジェクトをやっているんですけど、世の中にあるゲームを作るインターフェースって基本的に視覚重視なんですね。なので、見えない人は一からコードを自分で書いて作るしかないという状況にあって、つくる人がまず足りていないし、つくる人を育てるためにもアクセシビリティが必要ということで、問題に複雑なレイヤーがあるなと思っています。

先ほどもお話した通り、私は細馬宏通さんの研究室で博士論文の研究をやっています。「相互行為としてのアクセシビリティ」をテーマにしていて、今まで話してきたことなのですが、ユーザーが受け手となるだけではなくて、つくり手との相互行為によって、ときには健常者が思いがけない方法でアクセシビリティを達成していく、その過程を言語化することをやろうとしています。その例として、映画の音声ガイドの検討会で音声ガイドを書く人とモニターとして障害のある人がいて、そして監督がいる。その状況の中でどういう風に音声ガイドが作られていくかっていう過程を分析したり、あと今日はゲームのことを話そうと思うんですけど、ゲーム、あとは美術鑑賞、これは音声ガイドと近くもあるんですけど、ある作品があったときに、目が見えない人と見える人がどういう風にコミュニケーションを取りながらイメージをそれぞれの方向から構築していくか、っていう過程を相互行為として分析しようというものです。これらをまとめて一つの博士論文にしようとしているところです。

今日は本題としてゲームのことを話したいなと思います。ゲームのアクセシビリティの歴史は実はそんなに長くなく、2020年に作られたあるゲームをきっかけに今まさに盛り上がってきたところなんです。体系化されていってるのは本当にここ数年と言えると思います。

まずは、ゲームのアクセシビリティには一般的にどのようなものがあるかということをお話します。例えば運動障害、手が動かない、腕が動かないという障害のある人に対しては、コントローラーのリマッピングというものがあります。片手でしかコントローラーを握れないとしたら、片方のコントローラーに全部ボタンをマッピングできるとか、あと連打は運動障害のある人にはハードルが高い技術なので、それをしなくても長押しすることでボタンを連打したことになるとか、動作による入力を代替するものがあります。

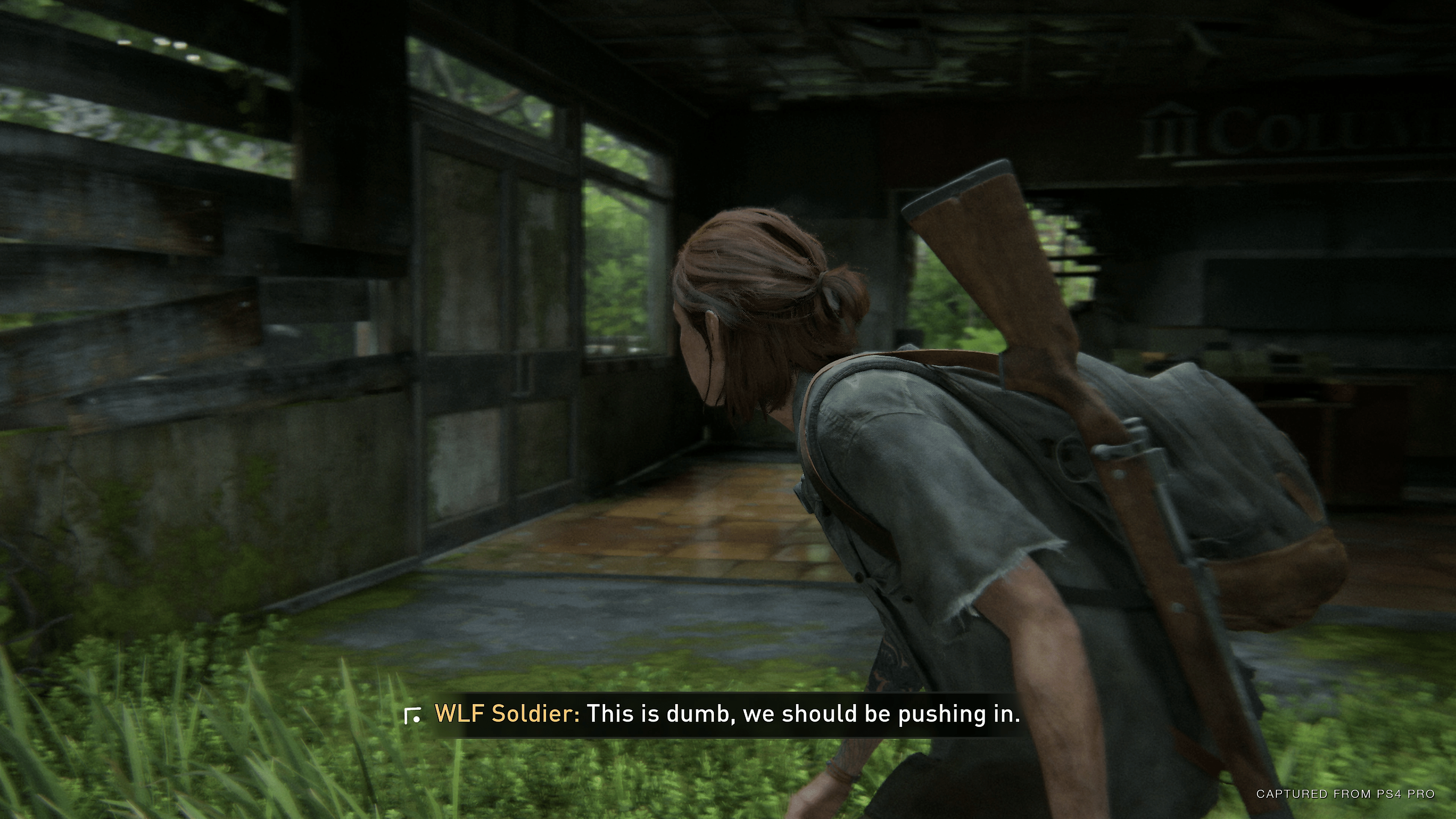

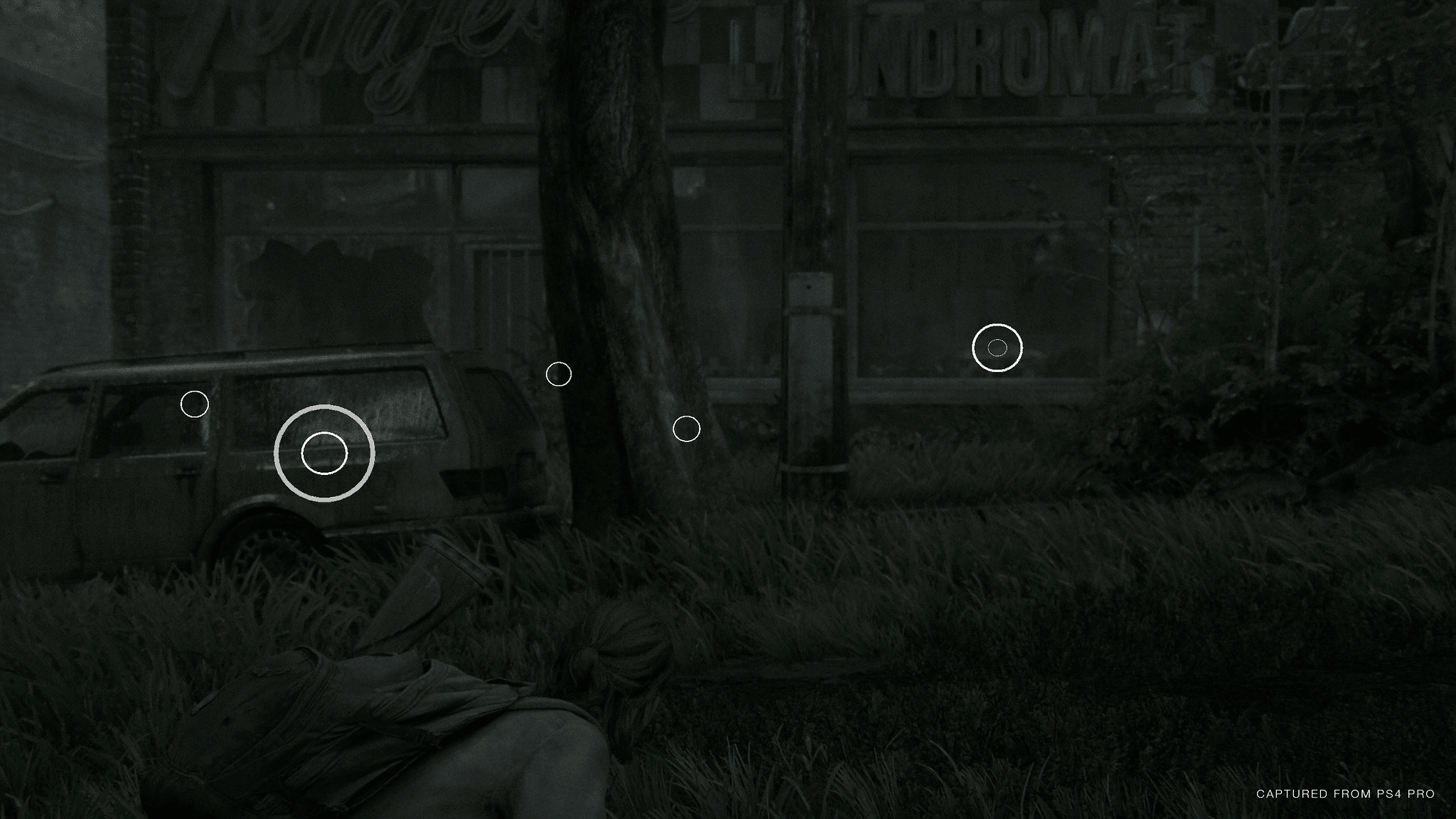

視覚障害に対しては、音声読み上げがデフォルトで、とはいえデフォルトでやれているゲームは少ないんですが…他にも映像部分に音声ガイドが付けられていたり、これは聴覚障害のある人にも有効ですが、バックグラウンドの音声と登場人物の音声と攻撃の音声のような様々な種類の音のボリューム調整ができたりとか、あとは視覚障害といっても幅広いので、弱視の方に向けてはコントラストの配慮や、特定の部分の画面拡大など、様々な対応がされています。例えばこれは、後で話す「The Last of Us Part II」というゲームの例なんですけれど、弱視のプレイヤーに向けたハイコントラストオプションを導入しています。これは青で敵が赤で、アイテムは黄色で表示されるんですけど、それぞれの種類で色を分けることで情報を視認しやすくする。これは弱視だけではなく、認知的な障害のある人にも活用されていたりします。

例えばこれが同じく「The Last of Us Part II」というゲームの聴覚障害向けのアクセシビリティなんですけど、字幕のフォントサイズ、種類、色、透明度など様々カスタマイズできます。また、右側の写真の字幕部分の左端に左上を向いた矢印が出てると思うのですが、話者がどこにいるかというのを指し示してくれています。アクションゲームだと、敵がどこに隠れているかというのがわからないと戦えない、身構えられないので、それに対応している例ですね。

あとは、「ラチェット&クランク:パラレルトラベル」という2021年に出たゲームなんですけど、素早いボタン入力が難しい人のためのショートカット機能があったり、あとはゲーム速度を30%とかに変更できる機能があります。これは認知的な障害のある人に向けて作られたものなんですけど、面白いのは実際にこの機能を使っている人がみんな認知的障害があるかっていうとそういうわけでもないことです。YouTubeで障害のないプレイヤーがこれすごい使えるんだよね、って言って解説したりとかしてるので、必ずしも障害のある人だけに使われているわけではないものもたくさんあります。こんないろんな機能があるので、ゲーム業界のアクセシビリティを現実世界に実装したら相当アクセシブルな社会になると思っています。

これらのアクセシビリティが作られたきっかけになっているのが、2020年に発売された「The Last of Us Part II」というゲームです。ただこれは福祉とかを目的にしたゲームではもちろんなくて、ゴリゴリのバイオハザードみたいなゲームなんですね。だからもう、敵が襲ってきて首を切って殺して、生々しいドロってした音が出る、かなりグロいゲームです。それがフルアクセシブルになって、視覚障害者が晴眼者の助けを借りることなくプレイでき、クリアできるというゲーム史上初のアクションアドベンチャーゲームとして、世界中で話題になりました。

私はこれを使って、このゲームがどのようなアクセシビリティを備えているのか、それを使って視覚障害者がプレイするってどういうことなのか、見えなくてもプレイできるってだけじゃなくて視覚障害者を夢中にさせる理由はどこにあるのかっていうことを会話分析をしながら研究しています。聴取(聞くこと)と動作(アクション)によるゲーム実践がどのような認知空間を生み出していて、それは視覚とアクションでプレーする空間とどのように異なるのかっていうことをテーマに研究をやっています。

例えば、「聞き耳モード」という機能があります。目が見えないと視覚で空間を把握することができません。そのかわりに何をもって空間を把握しているかというと、空間をスキャンする機能が聞き耳モードとして用意されていて、自分の体を起点に半径10メートル20メートルくらいをスキャンして、その中に引っかかったアイテムや敵を音で教えてくれるというものです。

色々な落ちてるアイテムだったり敵だったり、それぞれの種類ごとに違う音がつけられていて、その音で自分が何を拾ったかがわかる、というものです。なので、アクセシビリティ機能を使うことで障害のある人が変に有利になる、例えばスキャンしたら「部品あるよ」とかって言ってしまうようなことをせず、あくまで対等に障害のない人と同じような体験を視覚を用いずにできるよう計算されている設計になっています。

この機能を応用して、音をたどって建物の中に入る場面を少しお見せします(動画は研究会内のみで公開)

ここでNさんは、先ほどの「聞き耳モード」で空間をスキャンしました。多分イヤホンで聞いていたとしても気づけない人もいると思うんですが、建物の中にあるアイテムをスキャンして、アイテムが壁越しにあるので普通の音とは違った響き方をしているいうことをNさんは感じ取っています。なので、自分とアイテムの間には壁があるなっていうことを逆算的にわかっていて、「何かを乗り越えれば」というふうに発言をしています。で、ここを乗り越えた先かなというところで「ジャンプ音響キュー」というのが鳴ったんですね。ジャンプ音響キューが鳴るということは、ここでジャンプできるよっていうことを示しているので、鳴ったタイミングに合わせてボタンを押すとその家の中に入れるということをNさんは一連の流れの中で感じ取っていることになります。

私達は視覚で見ているので最初から壁があることは自明なんですけど、これはNさんには全く見えていない情報なので、さっきスキャンしたアイテムの音だけからここに壁があるっていうことを認識できることが本当に興味深いことだなと思うし、それを感知することができるようにちゃんと音響が設計されているということでもあります。

研究の中では、街を探索する場面、空間の中でアイテムを獲得する場面、敵を攻撃する場面など、さまざまな場面を考察しているのですが、このゲームのアクセシビリティは、ただ情報保障された、ゲームがどんなものかわかるということだけではなく、音によって与えられた情報をもとに自分の意志で探索してゲーム空間だったり状況を推測してどのような行動を起こすかを判断することができる。それはまさにアクションアドベンチャーゲームを体験するということになっていて、見えている人とは対処法や作戦は違うけども、同じゲームを別の方法で楽しむことができているということが面白いゲームだなと思っています。

協力してくれているプレイヤーのNさんがかなりゲームのリテラシーが高く、このゲーム自体もアクセシビリティ機能もかなり当事者と一緒に作り込んだものなので、逆にこれ以上のアクセシビリティを備えたゲームはなかなか出てきづらいという特殊な例ではあるのですが、とてもおもしろい事例だなと思っています。時間の都合でこれだけなのですが、今日お見せした以外にもたくさんのハックの仕方があって、これらを最近は分析しています(研究会内のみでの公開)。

今日お話したかったのは、ゲームの醍醐味って結局はクリアするとか倒すということにあるので、じゃあエイブリズムじゃないかと言われると、能力を競うという意味でエイブリズムではあるんですよね。ただ、今日のゲームの例は「障害のない人と同じように楽しむということではないアクセシビリティを提供できている」という意味ではよくできている例なのかなと思っています。でも、みなさんと話したいなと思っていたのは、できることを目指さないアクセシビリティってどんなものなのか、それってどういう環境でどういう条件で有りうるのかということを話したいなと思っていました。

小林:まずは森下さん、岡部さんから田中さんが話されていたことについての質問があれば、先にお願いします。

森下:私はゲームをあまりしないのですが、今日はゲームのアクセシビリティについて詳しくお話いただいて、色々なところですごいなと思いました。田中さんがおっしゃっていた、ゲームで今行われていることが現実の世界に応用されると、もっとアクセシビリティが高まるだろうっていうことについて「ああこういうことか」と思いながらお聞きしていました。あとは、Nさんのゲームのリテラシーの高さについておっしゃっていたんですけど、色々な技術とかものに対してアクセスしてきたからこそ今ここにいらっしゃるんだなということを感じて、そういう人たちが次の開発を進めていく上で道標的な人になっていくんだろうなということを思いながら聞いていました。

岡部:先程のゲーム動画を見て、僕もとても驚いているのと同時に、これだけアクセシビリティについて色々なオプションや機能がつくということは、おそらく開発にとてもお金がかかるのだろうと推察できるんですね。これは、開発した会社がそれをすることによって利益が出るという思いで作っているのか、あるいはいわゆる社会貢献的な意味もあって作っているのか、そのあたり、簡単でもいいので、なぜそこまで充実したアクセシビリティを装備しているのかっていうのをお聞きしたいです。

田中:はい。この「The Last of Us Part II」を作ったNaughty Dogと、それを追従している他社という意味では全く意味が違うかなと思うんですけど、まずこの「The Last of Us Part II」ができた理由はけっこうシンプルです。これの前に作った「Uncharted」というゲームがあるんですけど、それの開発途中にある運動機能障害のあるゲームプレーヤーの方が、「自分は指に障害があるから、このボタン連打できないんだけどなんとかしてくれないか」という相談を開発者にしたんですね。そうしたら、それがすんなり「あ、そういう人もいるって、そういえば考えたことなかったな」と受け止められて、その開発チームが「全然もっとうちでもできることがあるじゃん」みたいな感じで彼がプレイしやすいように小さなレベルのアクセシビリティを実装したんですね。そしたらものすごく反響があったそうなんです。

また、そのゲームができたというトークイベントをするときに、これがアメリカのすごいところですけど、また別の全盲のゲーマーの人が「じゃあ次のゲームはブラインドアクセシブル(見えない人にアクセス可能)になると思っていていいのか?」みたいな話をしたんですね。それで、その質問に対しても「そういえばそれも考えたことなかったな」っていうことになりました。それがちょうど開発3年前だったそうです。その3年前の時点で全盲のゲームコンサルタント、その当時は一プレイヤーだったと思うのですが、その方をスタジオに呼んで色々なものを見せてもらって、例えばこれまでも劇的にゲームのアクセシビリティが発展したのってここ3~4年なんですけど、その前も視覚障害の人が偶然ゲームできるゲームというのがあったんですね。たまたま。やっぱり立体音響とかにゲーム会社は皆すごい力を入れているので、目の見えないプレイヤーもその空間を把握することはできるんですよね。ただ文字を読み上げないから一体何のボタンを押していいかすらわからないとか、自分がどこにいるかすらわからないっていう状況だったんです。

で、そのときに全盲の人が開発チームに見せたゲームの中で、全くアクセシブルではないんだけど、たまたま地図を起動したときに、その時だけ進行方向に体を向けてくれるっていう機能があったそうなんですよ。そしたらその全盲のゲーマーの人は、じゃあ永遠に地図を立ち上げていれば俺でも進めるんじゃないか、といって進む様子を開発者に見せて、それをデフォルトで実装すればみんなできるねという話になって、ナビゲーションアシストが生まれたという。なんかけっこう事故的なんですが、でもその一人の人の訴えからはじまったっていう意味で素晴らしいことだなと思います。

岡部:そうですね。もしかしたらビジネス狙いでそこからトップダウンではじまったのかなと思ったのですが、ぜんぜん違う、一人の人からのスタートだったっていうのはすごい気づきです。ありがとうございます。

小林:私からも岡部さんに続けての質問になるのですが、ゲームっておそらくゲームバランスの調整次第ですごい面白いものになったり、つまらないものになったりすると思うんですけど、そういう点でテストプレイヤーとして参加する方の責任はすごくあると思うんですよね。その方って多分ゲームはすごいやってらっしゃる方だと思うんですけれども、そのあたりのエピソードみたいなのって公開されていたりしますか?

田中:そうですね。このゲームの素晴らしい所は、アクセシビリティプリセットっていって、障害の種別ごとに、例えば運動機能障害の人にはこういうアクセシビリティが便利だからあらかじめセットしておきますっていうものがあり、それが視覚、聴覚の障害向けにもセットしてあるのですが、それとは別に個別に調整もできるんです。アクセシビリティは全部で60個あるんですけど、各自が自分に合うようにそれらを調整することができます。例えばあるプリセットではやりすぎてこれだとゲームが簡単になるというときに、それを設定する権利がユーザーにあるので、そこが画期的というか、世の中のアクセシビリティでは一つにまとめることを求められることが多い中で、ゲームではそれがないということが一番の強みかなと思いますね。

小林:なるほど。パラリンピックみたいなアスリート競技も自分ではなく誰かにルールに決められちゃうみたいな感じですし、ゲームはよりエイブリズム的なところに繋がりそうに一見すると思えますが、そこが完全に違うんですね。

田中:そうですね。このゲームのアクセシビリティで面白いのが、障害の種別ごとに意識して作っている部分もあるんですけど、障害のない人も使うと全然ゲームしやすい機能がたくさんあって、それを障害のない人たちが逆に発見していくようなプロセスもあったりするんですよね。それが逆の構造になっていて面白いなと思います。

小林:なるほど、そこは面白いですね。ちょっとその話とはずれるかもしれませんが、時々思い出すのがパソコンやスマートフォンにもアクセシビリティと言われる機能があって、それは色々な方に向けて作られたものでもありながら、対象としていた障害じゃない方も使う例がたくさんありますよね。片手が塞がっているときも操作しやすいとか、それに近いことが。

田中:そうですね。そこにも色々な議論があったみたいなんです。まとめたほうがいいんじゃないか、これだけたくさんあっても選べないんじゃないか、みたいな意見が上がったけれども、やっぱり関わった障害のある方々は「自分たちに選ばせてくれ」「勝手に障害のない人が配慮して削ったものを提案するんじゃなくて、自分で時間をかけてデモを選びたい」って言って、それが実現されています。

小林:今回Nさんがプレーしている動画をいくつか見させていただいたんですけど、最初はオンにしていたけど途中からオフにしちゃうみたいな、そういうことも起きたりしましたか?

田中:ちょっとおもしろいのが、ナビゲーションアシストに則っていくと、基本的には物語に沿って動くのですが、Nさんはアイテムは全部拾いたい、なるべくコレクションしたい、みたいな欲望があって(笑) ナビゲーションアシストに従うと寄り道したくても飛ばされちゃって取れないんですよね。なので、ナビゲーションアシストを外して一通り空間を歩き回ったあとに再び使う、といった感じですごい使いこなしています。

小林:そうですか。そうすると、一回クリアしたあともまた違う世界が設定を変えるだけで見えてくるという感じなんですね。

田中:そうですね。

小林:それは面白いですよね。ゲームの最近の流れに合ってるなと思います。昔は配信という文化がなかったので、クリアしたらそれだけで終わっていたのが、配信されると先に何があるかがわかっちゃうということになってきた結果、プレイヤー一人ひとり、しかもその状況ごとに全く違うストーリーが生まれるみたいな風にゲームが変わってきたというか、それによって皆が配信されてても楽しめたりとか、繰り返して楽しめたりもするんですけど、どんどん熟練していくとより楽しめたりもするんですね。

田中:そうですね。あとゲームカルチャーというのも大きいなと思っていて、アクセシビリティを考えるうえで参考にすべき点がたくさんあると思うんです。ゲームって今パッチ(ゲームのプログラムの一部を更新し、主に不具合(バグ)の修正や仕様の変更・追加を行うためのデータ)をアップデートするっていうのがデフォルトなんですね。だから最初にある程度パッケージとしてゲームを出すんだけれども、あとからどんどん、1週間毎とかにここを更新しました、ってくるんですよ。バグを修正したり、アクセシビリティを追加したり、というのが発売後もすごい頻度で来るんですよね。それが当たり前になってるから、作って終わりでは絶対にないというか、それがカルチャーとして当たり前にあるということが素晴らしいなと思いますね。

小林:そうですね。そのあたりが今の状況と非常に合っているのかもしれないですね。あとは、ゲームの話で、音に特化したゲームと言うと、90年代の『リアルサウンド』というゲームが伝説化しているんですけど、あれは売れなかったゲームだと言われています。でもウィキペディアで見たら50000本とか売れてて、それだけ売れたら今だったら成り立つなって思って。当時は製造のコストもすごいかかったりとかしてたんですけど、今のような状況にはとてもあっているし、いいぞってなると広まる力も強い時代だよなと。

小林:この話題だけでも延々と喋れそうなんですけど、田中さんから出していただいた重要な問い「障害のない人にできる限り近づくのではないアクセシビリティはどのように可能か?」。これについては、どうしたらいいんでしょうかね?

田中:私は人が「できること」って、一つの行為ができることというよりは、「その行為を自分の体験として吸収して、それに対して評価できる」ということまでできて「アクセスできてる」ということだと思うんです。でもやっぱり、行為ができていればもうアクセスできているということが多分今は前提だと思うんですけど、自分の体験としてどう受容して評価するかっていうところが大事だと思っていて、そういう意味で芸術文化のアクセシビリティはすごく可能性があるなと思っているところではあります。

小林:例えば今、アクセスできているってことにされているけど、その観点でいくと違う例みたいなのって何か思いつかれたりしますか?

田中:なんか、多くの人にとっての美術鑑賞とかそうなんじゃないかと思うんですけど、見てるけど本当にそれを受容しているのかって、それこそ対話型の重要性とか言われたりする中で、皆さん障害にかかわらず思っていることだと思うんですけど、アートってまさにそうだと思います。

岡部:多分、田中さんがちょうどArt for Well-beingの展覧会に先日いらっしゃって、ちらっとだけ話したんですけど、アートってアクセスそのものが本当に乏しいというか、その方法とか選択肢というのはあんまりないというようなことも話をされていたと思っていて、障害あるなし全く関係なくなんですが、例えば普通に作品を見るっていうときにこういう態度で見るべきみたいなことが多いなと思ってるんですよね。で、本当は先程の田中さんが言うアクセスという意味でいうと、自分なりの方法でそれを理解したり感じ取るっていうことができるはずなのにしないっていう問題があると思っていて、実は対話型鑑賞とかはその作品を私と同じように見れない人たちと一緒に見ることでそういった見方もあるのかとか、そのものだけでなく対話の中でまた生まれる新しい作品を鑑賞する、みたいなぜんぜん違う遊び方ができるっていう可能性をなんとなく掴みかけているのかなというふうに思ったりもします。決して障害のある人のための鑑賞ではないのだろうなと思ったりもします。

田中:そうですね。今書いている本の中で、目が見える人と見えない人でAIを介して対話型鑑賞をやっているんですけどすごく面白くて、やっぱりでも対話型鑑賞の中にもエイブリズムってあるよねっていう話なんで、今おっしゃった「こうみるべき」っていうものがあってなにか障害のある人に教えてあげるような立場で臨んでしまう人なんかもいるっていう話になって、でもAIはそこ忖度なくばっさり意見を言ってくれるから、テクノロジーが人の関係をフラットにするみたいなところはあるよね、という話をしたりしていました。

森下:なんかあの、「できることを目指さないアクセシビリティ」ってどんなことなんだろうと思いながらずっと今日田中さんのお話を聞いていたんですけど、私も一つ思っていたのが、以前中村寿さんという人の話を聞いたときに、「自立度が高いというときにはつまり、相互依存できる関係をコミュニティの中にどれだけ持てるか、たくさん持てるかだ」というお話があって、もうひとつ、好きなものがあるとか関心があるっていうものがあると、そこから広がっていく世界とか、そこからつながっていく世界、本人の中に充実していくものっていうのがすごく多いなという風に思っていて、その「できる手前の環境とか経験」という部分の影響もすごく大きいなということを思いながらお聞きしていました。

森下:あとは、経験ということがどれだけその人にとって大きな影響を及ぼすのか、その人を形作っていくのかという、今ご準備されている本の副題にある「生きられた経験」ということももしかしたら関係があるのかなと思いながら聞いていたんですけど、その「生きられた経験」っていう言葉をもう少し説明していただくことはできますか?

田中:「Lived Experience」っていう英語の日本語の定訳とされているんですけど、でもあえてその定訳を使うかどうかはつい先日まで悩んでいました。定訳を使うことによってこれまでの現象学の研究を尊重する態度を示せるからそうした方が良いっていうアドバイスを受けてそうしているんですけど、なんかもっと実際はシンプルで、私が実際にアメリカに行ってたときにずっと話題に上がっていたのがエイブリズムとLived Experienceなんですね。ある種その両方って対になっているなと思っていて、エイブリズムは規範みたいなことを押し付ける、かつエイブリズムの中ではやはり障害のある人が劣ったものと見られているし、その機能だけしか見られていない、何か機能では測れない価値を持っているということは全く無視されているっていう状況があって。で、そうではなくて、障害のある人のLived Experienceこそが最も重要なことだという風にコミュニティの中では言われていて、結局そのLived Experienceの何が重要なのかというと、障害の種別ごとに集まるということではなくて、連帯するためにもっと障害の種別を超えた経験だったり文化っていうものを大事にしていこうっていう流れがあったんですよね。だから、障害のある人のLived Experienceがどういうことかっていうと例えばそれこそエイブリズムを押し付けられた経験とかもそうかもしれないし、いわゆる一般の規範からはみ出た時間の概念とか体の感覚とか、人との付き合い方とかそういうものをLived Experienceとして彼らはいますごく大事にしていて、日本だとまだまだ障害の種別ごとに考えられがちだし、コミュニティも分かれていたりするし、障害のある人も他の障害のある人のことを知る機会が本当にないということはよく言えるなと思っていて、なにかそこをつなげるようなことができたらなと思って今回タイトルに入れている感じですかね。

小林:そうですね。今のお話を伺いながら思っていたのが、アクセシビリティって言ったときに普通は、例えばゲームだったらゲームを作ってる側が決めて提供するみたいなものだったりとか、あとはアクセシビリティをタイプA、B、Cみたいな感じに分けてどこまで対応できるか、みたいな話になるんですけど、実はそうではないグラデーションもありますし、その人達の中に共通するLived Experienceというものがあるっていうのは確かに抜け落ちちゃうなぁと思いまして。権利としての最低ラインを揃えようみたいな議論のときにはまずそこが最初のステップだったのかもしれないですけど、ゲームのようなやり方もできるんだっていうのがあると、じゃあこの物理世界でどうできるのかっていうところにまた戻って議論できるっていうことですよね。

田中:なんか、できるっていうことが軸になっている限り機能別に見るっていうことから離れられないと思っていて、だから多分そのできるっていうことを目指さないアクセシビリティってさっき森下さんもおっしゃっていたその手前のことっていうか、使い古された言い方で嫌なのですが居場所みたいな、その目的を明確にしすぎない場所みたいなことがそれにあたるんだろうなとは思っています。

森下:なんかそのエイブリズムとはまたぜんぜん違うんですけど、先程のお話を聞きながら福祉の制度化というのが、本来の福祉が持っている意味っていうものと相反するものがときにあって、私達はその制度によって支えられながらも一方でものすごく縛られていて、それでも切り分けて行かざるを得ない状況の中で生きているというか。この4月の制度の改正があって、私が知っている多くの重度の障害のある人たちの施設の人たちがものすごくあたふたとしていて、一旦やはりその制度の中で活動し始めてしまうと、それがちょっと変わっただけでそこにものすごく左右されてしまう。なので、何かそうではない自立的な領域っていうのをどんな風に自分たちで保っていけるんだろうかということを4月とかは本当に思ったりしていましたね。

森下:話は変わりますが、エイブリズムという言葉は、日本の福祉関係者の中ではまだ馴染みがない言葉だなと。あまりにも無意識にやってしまっていて、この言葉をまず知ってもらうことも非常に大事なんだろうなと思います。

田中:そうですね。エイブリズムがない障害のない人っていないと思っていて、絶対にあることを前提にしないといけないなと思っていて。日本だとそれについて「じゃぁ自分は差別しているというのか」みたいな極端な方に振れてしまうから、そうではなくて、当たり前に自分が持ってしまっていることなんだということをどう伝えていけるのかっていうのは本当に課題だなと思いますね。

岡部:Slidoからの質問が活発に来ていたので、そちらを取り上げていきましょう。

小林:『The Last of Us Part II』の話が3つくらいあるのでそこから行こうかなと思います。

「『The Last of Us Part II』の事例、面白いです。視覚障害のあるプレイヤーははじめこのアクセシビリティ機能をどのように学ぶのでしょうか?音声キューのチュートリアルなどを学べる機能があるのでしょうか?」

田中:はい、あります。このゲームの一番画期的な所は、起動するとまず音声読み上げをするかしないかを選べるんですね。最初に視覚障害の有無関係なく誰もがそれを選ぶことになっていて、読み上げをオンにするとそこからずっと全部読み上げてくれます。アクセシビリティの一覧がダーッとあるのですが、それもぜんぶ読み上げてくれます。だから結構大変ではあるんですけど、やっぱりみんな(アクセシビリティが)ゼロからいきなり80になったので相当気合い入れてやるんですよ。かつ、視覚障害があって生きていると音と情報を結びつけるということが晴眼者よりは大変じゃない人も多いので、そこで情報と結びつけています。あとは、音響がかなりリアルに作られているので、先程の動画での部品の音もそうですし、お金だとコインを擦る音とか、割と想起しやすい音がつけられていたりします。

②「ゲーム開発の場合、特に『The Last of Us Part II』のようなミリオンヒット作では、このようなサービス開発を行う資金、勢いもあるのだなと思いました。例えば芸術鑑賞や演劇など予算規模の小さいものでもこういった取り組みを生み出せる環境づくりが必要だと思います」

田中:そうですね。あの別の機会でお話した、音声ガイドを選んでダンスを鑑賞できるということをやっているんですけど、やはり音声ガイドとか字幕を作っていて思うのは、一つに収めるっていうことの限界は絶対にあって、その一つに選んだっていうこと自体がやっぱりその人の視点をすごく反映してしまっていて、じゃあそれがエイブリズムじゃないって誰が言えるのかっていうのもあるし、だからやっぱり芸術鑑賞をなんと捉えるかっていう問題だと思っていて、例えばすごいアーティストがいて、そのアーティストが作った世界をそのまま伝えるということに重きを置くのだったら全然一つの情報保障でもいいと思うんですよね。その作品を色々な障害のある人に体験してもらうっていうことで。でもじゃあそれだけが芸術鑑賞なのかっていうと違うと思っていて、もっと鑑賞者から生み出されるものもあるし、必ずしも答えは一つじゃないっていうことにするんだったら、既存の上演形態から考えていかないと行けないんじゃないかなと私は考えています。

③「ゲームでの情報保障の話、大変興味深く伺いました。田中さんの自己紹介の中で映画の音声ガイド的な取り組みをされていると伺いましたが、そこではどんな工夫をされていたのでしょうか」

田中:そうですね。映画の音声ガイドもすごく面白いんですけど、ぶっちゃけていうと検討会が一番面白いんですね。それはやっぱり音声ガイドの制作者のある種個人的な目線で語られたものに視覚障害のある人がそれじゃ全然伝わらないよとかっていうやり取りがあって一緒に作っていくような過程がそこにある。でも、上映になるとそれが一切消されて一個の音声ガイドとして提示される。だから、なんかそこはもどかしくって、じゃあどうしたら伝えられるかと考えると、おしゃべりしながら鑑賞するみたいになるんでしょうけど、その音声ガイド検討会で語られているようなことがそのまま上映に乗せられたらもっと面白いのになといつも思ってます。

④障害のあるゲームの愛好家たちが交流したり情報交換をしたりできるようなコミュニティはあるんでしょうか

田中:あります。ただ日本だと残念ながらないのですが、「Can I Play that? 」というサイトがあります。障害のある人が主催していて、障害のあるライターがアクセシビリティを評価したり、レビューの投稿をしているサイトになります。で、これはアクセシビリティって謳われていないゲームでもメジャーなものは片っ端から取り上げてレビューしてて、けっこうボロクソにかかれているものもあるんですけど、でもやっぱりこういう障害のある人が主体となって評価するっていうことがすごく大事だと思うんですよね。モニターとして呼ばれて感想を聞かれたらいうということではなくて、自ら評価していってるということが集まると力になるし、それで本当に世界中のゲーム業界も変わってきているので、これは本当に日本でもやっていかないといけないなと思います。

小林:ありがとうございます。今日伺ったエイブリズムという言葉、もしかしたら初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれませんけど、当然私にも当たり前のようにあり、気付いたり気付かなかったりみたいなことがあるんですけど、そういうものがあるんだっていうことを今日教えていただいたことで、「これエイブリズムかも」みたいな風に思えるようになるっていうのもあると思います。また、アクセシビリティ機能を押し付けられるのではなくて、自由にその中で自分に合わせてやっていったり、その中でレベルが変わっていくみたいなことが起きたりっていうのも、すごい世界があるんだなと思いました。ご紹介いただいた「Can I play that?」のようなサイトっていうのもそういうやり方が他の地域であるんだっていうことがわかれば、それってけっこう力が持てるんだなっていうふうに想像力が働くようになったりしますよね。今日はゲームというところからスタートしましたけど、そこからぐっと広いところまでお話いただけたのがすごい良かったなと思います。ありがとうございました。(おわり)