2025年06月30日

2023年11月16日

先日8月7日に、九州大学大橋キャンパスデザインコモンにて「Art for Well-being 表現とケアとテクノロジー」のフォーラムと体験会を開催しました。本記事では、当日のご講演の内容や、体験会の様子をご紹介します。

まずはじめに、Art for Well-being事務局の小林大祐から、本プロジェクトについての紹介を行いました。

Art for Well-beingのプロジェクトについては、以下のリンクからご参照ください。

https://note.com/goodjobproject/n/n7eb32b175618

【話者】小林 茂(情報科学芸術大学院大学[IAMAS]教授)

本稿は、今年5月の寄稿「Art for Well-beingからテクノロジーの哲学を考える」[2023年5月]の内容を発展させたものです。

テクノロジーについて議論する際にはいくつかの立場があります。もっとも一般的なのは、テクノロジーとは中立の単なる道具であるというものです。この立場では、テクノロジー自体には良いも悪いもなく、それを使う人によってすべてが決まると考えます。

2023年2月に公開された映画『Winny』では、P2P(Peer to Peer)で匿名性を保ったままファイルを共有できるソフトウェア「Winny」をめぐる裁判が描かれました。このソフトウェアを開発した金子勇さん(1970-2013)は、技術者の表現としてWinnyをつくりました。このソフトウェアを用いて著作権侵害の蔓延という状況を生み出したのは、Winnyを使って著作権を侵害するファイルをやり取りした数多くの人々です。初審で有罪とされた金子さんと弁護団は最高裁まで争い、最終的には金子さんの無罪が確定しました。

これは、テクノロジーそのものに善悪はなく、あくまでテクノロジーを使う側に責任があるという判断を示した重要な事件だとされています。一見すると、この考え方はもっとも妥当なものであるように思えます。私自身も、「Winny事件」と呼ばれるこの件に関して、金子さんを無罪とする判断を支持します。しかしながら、テクノロジーは中立の単なる道具であり、使う、使わない、どのように使うかはすべて人の自由であるかといえば、そうとも言い切れません。もしWinnyがなければ、あれだけ多くの人々が気軽に著作権侵害の蔓延に参加することはできなかったからです。

テクノロジーは中立の単なる道具であるとするのではなく、テクノロジーは自律的であり、人間を支配すると考える立場もあります。これは決定論的な見方とも言われます。最近大きな話題になっているテクノロジーに、大規模言語モデル(Large Language Models)があります。大規模言語モデルの1つ「GPT-4」は膨大なテキストの学習に基づいてテキストを生成できるモデルであり、このモデルを用いたチャットサービス「ChatGPT」が大きな話題になっています。ChatGPTをめぐり、これによって多くの人々の仕事が奪われる事態は避けられず、生き延びるためにはChatGPTを使いこなせるようになる必要があるのだと声高に叫ぶ人々が次々と現れています。

確かに、ChatGPTは驚くほど高性能に見えます。ChatGPTは、こちらが何を求めているかを適切に提示すれば、瞬時に回答を提示してくれ、こちらが納得するまで何度でも質問を繰り返すことができます。恐らく、実際にChatGPTを試した方の多くが、想像をはるかに超える解答が次々と生成される様子を目の当たりにして驚異̶̶あるいは脅威̶̶を感じたことでしょう。であれば、こうしたサービスが次々と登場し発展していく未来は不可避であると考え、テクノロジーを決定論的なものだとする立場も妥当であるように思われます。

もう1つ、テクノロジーは中立の単なる道具ではないとする立場を紹介しましょう。オランダの技術哲学者ピーター=ポール・フェルベークは、産科での超音波画像診断というテクノロジーに着目しました。超音波画像診断を用いれば、ダウン症などの可能性を高い精度で推測できます。確かに、このテクノロジーを利用するかしないかは個々の判断に任されています。しかしながら、利用した場合でも、利用しない場合でも、大きな影響を与えます。利用した場合、これから生まれてくる子どもに重い障害がある可能性が高いことが明らかになると、妊娠を人工的に中絶するのか、それとも先に進めるのかという重い判断が求められます。利用しなかった場合、障害や病気のある子どもを産むリスクを意図的に冒すことになります。フェルベークは、超音波画像診断というテクノロジーが胎児を潜在的な患者として構成し、妊娠という経験を医療プロセスや選択プロセスに変貌させてしまうと指摘しました。確かにこうした場合、利用するかしないかに関わらず、私達に大きな影響を与えているものだというように言えると思います。

ここまでで見てきたように、テクノロジーは中立の単なる道具だと言い切ることはできず、とくに先端的で今後の社会に大きな影響を与えると予想されるものに関しては不可避であるかのように思えますし、実際に大きな影響力を持つ場面も多々あります。本事業に取り組むにあたり私は、これら3つの立場を踏まえつつ、テクノロジーのうち特に先端的なものに対して少し異なる立場で考えてきました。その立場とは、いっけん決定論的で不可避な変化をもたらすように思えるテクノロジーは実際のところ自在に解釈できるし、初期段階における議論に多様な人々が参加することで方向付けることもできる、というものです。

まず、自在に解釈可能であるという点についてみてみましょう。実際に福祉施設は、テクノロジーの自在な解釈に溢れています。福祉機器として認定され使用目的が明確に定められた高価な機器だけでは対応できない場面に対して、安価で手軽に入手できる製品を本来とは異なる目的のために利用している場面はありふれています。

たとえば、百円均一ショップの製品を流用した自助具や、段ボールとテープで制作された道具がしばしば観察されます。そうしたことが可能なのは、ハイテク=先端的で複雑なテクノロジーに対して、ローテク=初歩的で単純なテクノロジーであるからだと思えるかもしれません。しかしながら、身の回りに溢れているプラスチック製品̶̶たとえばストロー̶̶だけをみても、設計、材料、加工、製造、流通など全体を視野に入れると極めて高度なテクノロジーの活用によりはじめて可能になっており、全体像をすべて把握している人が誰もいないほど複雑です。

このように、ハイテクとローテクはまったく異なるものではなく、どの立場で見るかで区切りが変化する連続したものだと捉えるのが妥当でしょう。だとすれば、捉え方次第ではハイテクを身近なものだと考え、自在に解釈できるようになるのではないでしょうか。

次に、初期段階における議論の重要性についてみてみましょう。AIが社会に与える影響について研究するカナダのアスペン・リリーホワイトらは、学術論文、カナダの英字新聞記事、ツイートを対象として調査しました。その分析から、障害のある人に関するAIの議論はテクノロジー楽観主義的で、あくまで支援の対象者としてのみ位置付けられ、AIの発展が与える問題についてはほとんど扱われていないと指摘しました。往々にして、ハイテクに分類されるテクノロジーは、特定の用途における効果を検証し評価が定まった後で一般向けに導入されます。これは、たとえば新型コロナウイルス感染症のmRNAワクチンなど、生命に関わる場合には妥当な進め方でしょう。

しかしながら、AIのように直接的には生命に関わらない場合、方向付けが定まっていない初期段階における議論に多様な人々が参加することにより、個別には小さな力であっても影響を与えることが重要です。たとえば、ChatGPTのようなサービスにより生成された回答が、特定の障害のある人を差別するようなものであった場合、サービス上に用意された仕組みを介してフィードバックを返したり、SNSなどのメディアで話題にしたりすることで、バイアスを補正するよう促すことができるのです。このように見ていくと、いっけん決定論的で不可避な変化をもたらすように思えるテクノロジーは実際のところ自在に解釈可能であり、初期段階における議論に多様な人々が参加することで方向付けることは可能であると私には思われます。

一般的にAIと呼ばれるものには、大きく分けて識別系(discriminative)AIと生成系(generative)AIがあります。ここで識別系AIとは、大量のデータを学習したモデルにより、画像、テキスト、音声、数値などに対して分類や回帰などの推論(inference)を行うAIです。識別系AIは、2010年代に深層学習(deep learning)と呼ばれる機械学習の手法が発展したことに伴って急速に実用化され、第3次AIブームとなりました。これに対して生成系AIとは、大量のデータを学習したモデルにより、画像、テキスト、音声などの生成(generate)を行うAIです。生成系AIは、2010年代に提案された様々なアルゴリズムを基に、2020年代に急速に発展しました。ここでは、生成系AIのうち画像を生成するAIを「画像生成AI」、テキストを生成するAIを「テキスト生成AI」と呼び、主に画像生成AIについてみていきます。

画像生成AIのうち、テキストから画像を生成する(text-to-image)AIは、大量の画像のそれぞれに対応するテキストを組み合わせたデータセットを学習したモデルをつくり、そのモデルに対してテキストなどを与えることにより自在に画像を生成できます。2022年に相次いで公開されたOpenAIの「DALL·E 2」(2022年4月)、Midjourneyの「Midjourney」(同年7月)、Stability AIの「Stable Diffusion」(同年8月)では、それまでのモデルと比較して大幅に画質と解像度が向上しました。特に、Stable Diffusionはオープンソースで提供されたこともあり、テキストからの画像生成に関する研究が一気に加速しました。例えば、Huらが提案したLoRA(Low-Rank Adaptation of Large Language Models)などの手法を用いることにより、数十枚程度という少数の画像データしかない場合でも、作者の特徴となる画風や作風をかなりの精度で再現できるようになったのです。

これら生成系AIをめぐっては、政府、マスメディア、業界団体などからにわかに規制論が提唱されており、特にEU(European Union:欧州連合)において盛んです。AIに対する懸念には、大きく分けて個人情報保護と、著作権など制作者の権利保護の2つがあります。EUはこれまでにも、GDPR(General Data Protection Regulation: 一般データ保護規則)などにより、アメリカ企業による市場支配に抵抗してきました。大規模言語モデルを先導するのがアメリカのスタートアップ企業OpenAIであり、そこに多額の投資をしているのが同じくアメリカの巨大企業Microsoftであることから、EUの懸念は理解できます。2023年6月14日、生成系AIを含む包括的なAI規制案の修正が、欧州議会の本会議において賛成多数で採択されました。修正案には、学習に使う著作物の開示、人権への影響に関する調査の実施、環境への影響の検証を義務付ける方針などが盛り込まれています。

日本の著作権法に追加された条項は、機械学習モデルを作成しようとする人にとっては「パラダイス」である一方で、クリエーターの権利や利益が奪われるディストピアであるとして、規制に向けて動こうとする気運も高まってきています。確かに、画像生成AIの台頭により、作品の対価として支払われる金額が不当に低く見積もられるような事態は、作品が生まれ文化が発展する生態系維持の観点から避けるべきです。また、虚偽の画像やテキストを用いたフェイクニュースによる混乱や、それらがSNSなどで蔓延することによる民主主義の危機などの議論については慎重になるべきでしょう。

そうした大前提は踏まえた上で、少し異なる角度から眺め、表現活動をめぐる私たちの認識を更新する機会を生成系AIに見出すことを試みてみたいと考えます。

ここからは、表現活動に関する職能の再定義、表現活動において固定化された価値観の再定義、表現活動をめぐる権利の再定義の3つに分け、順に述べていきます。

「AI絵師」の登場により、デジタルでイラストを制作するイラストレーターなどを中心に、権利などをめぐって問題視されるようになったのは記憶に新しいことでしょう。コンピューターグラフィックス研究者の金森由博さんは、2023年の論考「AI絵師̶̶イラスト自動生成AIの功罪̶̶」において、AI絵師を「画像生成AIを用いて,テキストを入力としてイラストを「描く」人々のことを指すネットスラングである」と定義しています。金森さんは、AI絵師に対する、それまで人手で描いてきたイラストレーターからの反発、Stable DiffusionやMidjourneyを対象とするアーティストや競合企業による訴訟などについて紹介した後、「前述の著作権の問題があるものの,画像生成AIの利用は不可逆的に広まっていくものと思われる」という見方を提示します。例えば、「従来ならアートディレクションには直接携わらなかったはずの職種の人々が,画像生成AIを利用してテキストからコンセプトデザインを作り,詳細を詰める部分をアーティストに依頼する,といった新しいワークフローが生まれつつある」ことや、画像生成AIを使いこなすアーティストの登場を挙げています。もしこうしたことが進めば、表現活動に関する職能の再定義につながっていくかもしれません。

次に、表現活動において固定化された価値観の再定義について見てみましょう。2023年3月14日、世界最大規模の写真コンテスト「Sony World Photography Awards 2023」のクリエイティブ部門において、ドイツの写真家ボリス・エルダグセンの作品《Pseudomnesia: The Electrician》の最優秀賞受賞が発表されました。この作品は写真ではなく、エルダグセンと画像生成AIが共同制作した(co-produced)ものでした。エルダグセンはこの作品により写真に関する議論が発展することを期待したものの、コンテスト運営側が受賞作の発表時において画像生成AIとの共同制作を明示しなかったなどの不備があったとして、受賞を辞退しました。《Pseudomnesia: The Electrician》の受賞と受賞辞退をめぐっては大きな議論が巻き起こりました。Eldagsenさんは偽の記憶を意味する古典的なギリシア語「PSEUDOMNESIA」をタイトルとする作品群を2022年より継続的に制作しており、同作品もその一部に位置付けています。

コンピューターグラフィックスに関する日本の雑誌『CGWORLD』によるインタビューの中でエルダグセンは、従来のフォトグラフィ(photography)と「プロンプトグラフィ(promptography)」を明確に区別し、次のように答えています。

振り返ってみれば百数十年前、写真の登場は肖像画を描いていた画家に大きな影響を与えました。絵画は画家という人間が絵筆で描くのに対して、写真は写真機という機械が機械の「文字」で書くという、全く異なるものでした。その後、大きな混乱を経て絵画に変化をもたらしつつ、写真も芸術の1つとして定着するに至りました。現時点においては、エルダグセンのように写真とプロンプトグラフィを明確に区別する考え方を取る人が大多数かもしれません。それでも、既に写真が写真機という機械と人間の共同制作であることを考えると、かつて絵画と写真に起きたような変化が起きることは十分にあり得ます。AIアーティストは画像生成AIのボタンを押しただけだと主張するのであれば、写真家も行為だけに着目すれば写真機のボタンを押しただけという点において同じだからです。さらにいえば、先ほどのコメントも、写真が登場した頃に画家が写真家を批判した構造と同じでしょう。このように考えてみると、現時点の視野で判断するのでなく表現活動において固定化された価値観の再定義につながる可能性を想像し、より豊かな発展に向けた議論を重ねていくべきではないでしょうか。

くわえて、表現活動をめぐる権利を再定義する機会として捉えることもできるかもしれません。著作権に関する裁判では、類似性と依拠性が問われます。このうち生成系AIによる制作物の依拠性をどう考えるかをめぐっては専門家の間でも意見が大きく分かれています。例えば、学習に使用したデータに依拠性を疑われる画像が含まれていれば、その作品に依拠していると判断すべきだという意見もあります。これは、制作者の権利を保護するという観点からはいっけん妥当に思えるかもしれませんが、そもそもほとんどの制作者は既存の作品から多くを学んでいるはずです。例えば、画家の伊藤若冲(1716–1800)は、数千枚に及ぶ作品を模写することを通じて表現技法を学習し、自身で見つけた画題と組み合わせることにより、後生に高く評価される作品群を制作しました。また、デジタルで制作するイラストレーターたちの多くも、過去の作品を模写するところから始めていることでしょう。だとすれば、そもそも過去の作品に依拠しない作品など存在しないのではないでしょうか。この他にも著作権法には様々な問題があります。例えば、著作権法が定めている〈表現〉と〈アイデア〉の区別は、多くの制作者が考えているものとは異なります。法律家の判断によれば、画風や作風は〈アイデア〉に含まれるため〈表現〉としては保護されません。このため、画風や作風にこそオリジナリティを見出しているイラストレーターなどの制作者にとって、現行の著作権法は十分に対応できていないのです。

ここまで、表現活動に関する職能の再定義、表現活動において固定化された価値観の再定義、表現活動をめぐる権利の再定義という3つの可能性についてみてきました。さらに踏み込んでいえば、これまで人間を他の生物とは異なる特別な存在だと位置付けてきた前提が既に崩れていることを認めたうえで、文化を発展させていくためにはどうすればいいかを再考する機会として捉えるべきなのかもしれません。本日はテキスト生成AIについて詳しくみる時間はありませんでしたが、その影響はご存じの通りでしょう。これまで言語は、特に西洋において人間と動物を峻別するものと位置付けられてきました。もっといえば、言語を操る能力の優劣をもって、人間の中におけるヒエラルキーを正当化することも行われてきました。現時点において、少なくとも書き言葉では平均的な人間の能力を上回るとされる大規模言語モデルが登場したことは、人間とは何かの再定義を迫るものになるといえるかもしれません。生成系AIというテクノロジーと人間を二項対立的に対置させるのでなく、連環として捉えれば、近視眼的な視野を超えた議論へと発展させていくきっかけになり得るのではないでしょうか。

そもそも、なぜ人間は表現するのでしょうか。ここで、表現活動に人間が〈意味〉を見出すことの意義について再考してみたいと思います。

人間は、生きていく上での〈意味〉を表現活動に見出しているからこそ取り組みます。たとえば、福祉施設の日常において、絵画や詩などにより表現する、あるいは、音楽や演劇などを鑑賞することで表現に触れるといった活動が、とくに近年では推進されています。芸術活動の中心に位置付けられるアートワールドから見ると辺境に位置付けられるこうした現場の日々における活動にこそ私は、生成系AIが台頭する時代における表現を考えるための重要な手がかりがあると考えています。

なぜなら、芸術は表現の一部に過ぎず、表現とは全ての人々に開かれた活動だからです。生成系AIと表現活動について、私も参加している「Art for Well-being」というプロジェクトから1つの事例を紹介してみたいと思います。

2022年後半には、「新たなサポーターとしてのAI」というアイデアに基づき、一連のワークショップが開催されました。そこに参加した1人が、たんぽぽの家アートセンターHANAに2006年より在籍し、アクリル画を中心に表現活動を行っている十亀史子さんです。

これまで十亀さんは、インターネットの検索や、自分が好きなゲームのパズルに描かれている動物たちの画像をモチーフにして描いてきました。画像生成AIの可能性を探索するためにプロジェクトの一環として2022年10月に開催されたワークショップに参加した際、十亀さんは画像生成AI「DALL•E mini」にプロンプトを与えて6組の画像を生成し、それらを並び替えて構図を決めた画像をモチーフとした作品の制作を翌月より始めました。

最初の1枚を完成させるまでには約3ヶ月かかりました。これまでに用いていたイラスト的なモチーフとは異なり輪郭線や境界線が曖昧なものであったため、その間は強いストレスを抱えることになったといいます。しかしながら、いったん進め方が確立した後、残りの5枚は2ヶ月弱の短い期間で描くことができ、2023年4月に6枚組の作品が完成しました。十亀さんは、この作品制作を振り返ったインタビューにおいて、高い満足度と想像以上の達成度を報告しています。その理由として、「最初は挫折しかかったが、途中からAIよりもいい絵を描きたいと思うようになり、最終的にはAIに勝てたと思っている」と回答しました。最終的に制作された作品と本人の発言からは、AIというこれまで接したことのない存在にスタッフと協働で対峙して作品を制作することに新たな〈意味〉を見出していたことが伺えます。こうした議論を基に、本プロジェクトでは「表現に寄りそう存在」としてAIを位置付けています。

一般的なツールの場合、メンバーのアイデアを、ツールを操るスタッフの行為を通して形にするため、スタッフが優位になりがちです。これに対して、今回のようなAIツールの場合、テキスト入力などの操作はスタッフが行うものの、プロンプトを考える作業は両者の協働になるため、スタッフの操作に依存する割合が小さくなります。また、AIという圧倒的な他者を前にしたときに、障害の有無という人間側の違いが無効化され、対等な立場でツールに向き合うことができたのではないかとも考えられます。

振り返ってみれば、人間とは異なるAIという存在と対峙したことを通じて、新たな〈意味〉を見出すということは何度も繰り返されてきました。例えば、20世紀後半までAIには勝てないだろうと予想されていた競技のチェス、将棋、碁は、既にトップの人間をAIが凌駕しています。それでも、これらの競技はかつてない人気を博しています。AIの方が大抵の場合において強いと分かっていても、あえて人間同士が競う姿に〈意味〉を見出しているからです。くわえて、棋士の藤井聡太さんのように、AIとの対戦を繰り返すことにより自身を鍛え、AIによる新たな手を身体化しつつAIを超える新たな手を見つけている人も数多くいます。生成系AIの台頭は、そもそも表現活動に人間がどんな〈意味〉を見出すかを再考する機会だと捉えることができるのではないでしょうか。

【話者】

長津 結一郎(九州大学大学院芸術工学研究院 准教授)

鈴木 玲雄(手話劇団「福岡ろう劇団博多」代表)

長津/ご紹介いただきました九州大学の長津と申します。よろしくお願いします。私達の方では、これまでやってきた実践の報告をさせていただければと思います。私ばっかり喋ってもあれなので、まずは鈴木さんも、自己紹介をお願いします。

鈴木/福岡ろう劇団博多の鈴木と申します。

福岡ろう劇団博多というのは、福岡の手話の劇団なんですけれども、今回の発表では、社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会の取り組みをお話します。社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会というのは、福岡県内に住む聴覚障害者の生活向上のために活動している団体で、35歳までの聞こえない有志が集まっていまして、その団体に僕は所属してました。2年前にその青年部を卒業しましたが、コロナのおかげで在籍中に考えていた企画が延期になってしまっていたので、青年部での最後の仕事としてこの活動をさせていただきました。

長津/九州大学に初めて本日来られた方も結構いらっしゃるかもしれないので、簡単にこの大学のことを紹介させていただきます。九州大学芸術工学部、大学院芸術工学府、大学院芸術工学研究院と似たような名前が三つ並んでいますけれども、元々、九州芸術工科大学という大学が1968年に開校し、そこが九州大学となりました。

当初から、技術の人間化という言葉をスローガンに掲げた大学だというのが、今日のシンポジウムの方とも非常に親和性がある部分だと思っています。

また近年、デザインの対象というのがモノだけではなくて、様々な事柄や社会の仕組みにも及んでいるという価値観から、今この大学で研究教育活動が進んでいます。モノをデザインするところから、コトやサービスをデザインする、それから社会や仕組み、ビジョンをデザインしていくようなところまで、様々なデザインの領域が広がっています。

音響設計、環境設計、メディアデザイン、未来構想デザイン、インダストリアルデザインといった形で様々な学科があり、そういった幅広いデザインを「技術の人間化」というスローガンをもとに考えていこうとしています。いくつかその部局の中に附属する組織があり、その中の一つが、私も所属していて、この企画を共催している「社会包摂デザイン・イニシアティブ」という組織です。

この社会包摂という言葉を聞きなれない方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、さまざまな障害や貧困、国籍や性的指向などによって、社会から疎外された少数派の人々をはじめとした全ての人たちの個別のニーズに応じたサービスを提供することで、豊かさが生まれる新しい価値が育つ社会を目指しています。この目指すところを、包摂型社会と位置づけて、そういった社会をどういうふうにデザインできるのだろうかということを考えています。

今からご報告するこの「きこえないあそび。きこえないムジカ。」というのは、この組織の中の取り組みでもありますし、先ほどご紹介したような、領域横断的なデザインの学びの中の一つとして行ったものでもあります。先ほど鈴木さんからの自己紹介でもあったとおり、福岡県の聴覚障害者協会青年部と、この九州大学との協働によって行われたプロジェクトでした。

私個人としては、ずっと障害のある人たちの表現活動であったり、生活であったり、そういったことに関する研究をしていまして、実はたんぽぽの家さんとも非常に長くお世話になっています。

私が九州に来たのが2016年なんですが、その年にひょんなことから一度映画の上映会を企画したことがありました。映画「LISTEN -リッスン-」というものです。これは耳が聞こえない人、映画監督2人が、音楽についてドキュメンタリー的に扱った映画です。

この映画の上映をやったときに非常に反響が多かったということと、私自身学ぶところが多かったなあというところで、いつか聴覚障害のある人とプロジェクトをやってみたいなと思っていたんです。それが、ちょうど昨年度に機会を得て、先ほどご紹介したような音響設計を勉強している学生を中心に、さまざまなデザインの領域を勉強している学生も巻き込みながら、何か聴覚障害のある人と音楽の関係について考えるようなプロジェクトができないかっていうところで始まりました。

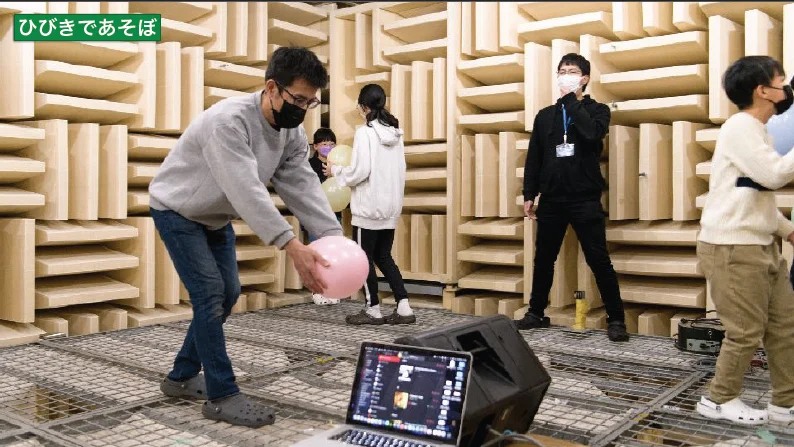

この写真の左側に、実は鈴木玲雄さんが写っています。これは去年の春、まだプロジェクトが始まったばかりのときにとある実験をやってみた様子です。本学の音響設計学科が、360度ですごくいい音が鳴るスピーカーを持っていて、この臨場感をどういうふうにしたら聞こえない人に伝えられるんだろうかということを、学生さんたちがいろいろ試行錯誤しました。玲雄さんが風船を持たされていますが、その中に震える物体がいろいろ入っていて、どういうふうに音楽が届くか実験したんですよね。そのときに鈴木さんがいろんなことをおっしゃったんですけど、中でも「振動してるのはわかる。でもこれって音楽なの?」っていうことを言っておられたのが印象的でした。

今日は、ちょっと対談方式で進めようと思って、時々玲雄さんに質問を投げかけて喋ってもらおうと思っています。それでは、玲雄さんにとって音楽って、なんですか?

鈴木/私にとって音楽っていうのは、聞こえる人の、脳内にある何かを引き起こすようなものじゃないかなと。例えば、ドラマや映画とかで音楽が流れてるシーンがあったときに、その音楽を聞いて泣くとか、笑うとか、楽しい表情をするとか、音楽によって人の心が引き出されるのを見たことがあるんですね。ということは、音楽というのはおそらく聞こえる人の中で脳内にある何かを引き出すものではないかなと思います。

長津/ありがとうございます。そうなんですよね。聞こえる側にとっては、当然振動だけが音楽じゃないんだけども、こういう先ほど示したような実験をするときに、その振動だけで音楽が翻訳できるんじゃないかというふうに思ってしまっていました。けれども、実際に私達が音楽と言って聞いてるもの、知覚してるものっていうのは、実際はもっと多様なんじゃないかっていうことに、この鈴木さんの発言から気付かされました。こういうことをもっともっと学生と突き詰めてやってみようというところで、最終的に今年の2月に実施したのが「きこえないあそび。きこえないムジカ。」という取り組みでした。

手話で「九州」ってやっていたり、いろんなポーズをしてますけども、学生とその当日のアルバイトと、疲れ果てた私と(笑)、みんなで集合写真を撮ったものです。

「きこえないあそび。きこえないムジカ。」には青年部の取り組みもあれば、九州大学の学生が考えた取り組みもあります。九大の学生が考えた取り組みは全て今みたいに、「これってさ?」みたいなことをいろいろやりとりをしながら進めていった経緯がありますが、ここで全部は紹介できないので、あくまでダイジェストと思って聞いていただければ。

まずは鈴木さんから、青年部の取り組みについてちょっと紹介していただいてもいいですか。

鈴木/今写真に表示されているものは、部屋を海と見立てて、海の中で声や手話を使わずに対話をしようという試みたものです。なぜ海かというと、音も何も入ってこない空間、その状態が聞こえない世界に近いと考えたからです。

あとは、海の中では声を出す会話はできないけど、手話では会話ができる意味も含まれています。部屋には電車のような空間を立てて、参加者にいろんなゲームを体験してもらいました。なぜ海の中に電車?と思われるかもしれませんが、電車は聴覚障害者が特に困ることのランキングの上位が、ほとんど駅や電車で起こる出来事だからです。聴覚障害とゆかりのある海と電車をかけあわせて「深海駅」としました。

今映しているスライドですが、これは言葉を使わずにメニューの絵を相手に伝えて、食べ物とか飲み物とかいろんなものが置いてある中から、相手がちゃんとメニューの内容を作れるか、というゲームをしている様子です。いわゆるジェスチャーゲームで、伝えるという難しさを学ぶものです。

もう一つ、別の会場では聴覚障害者の生活っていうのは何なのか知ってもらうための展示を行いました。主な展示作品としては久留米市で活動している聞こえない漫画家が描いた4コマ漫画です。

長津/ありがとうございます。

深海駅のことで、ちょっと一つだけ聞きたいんですけど、これはどういう意図でやろうとしたんですか? これに参加された方は、聞こえる人の方が多かったと思うんですけど、どういう意図でやられたんですか?

鈴木/ほとんどの人は義務教育でしか障害とは何かを学ぶと思うですが、その時間だけでは理解ができないので、手話・声という言語を使わないスタイルで「あそび」を通してコミュニケーションとはなにかを改めて考えてほしかったんですよね。

長津/この企画を一緒にすることで、私達、九大の学生にとっても、自分たちの企画をブラッシュアップする機会になったと思います。

ここからは、九大の方でどんなことをやったのかを簡単にいくつかご紹介したいと思います。

「技術」という今日のテーマに近そうなところを中心にお話しようかなと思います。最初の、風船を持たされた鈴木さんの写真があったと思うんですけど、その後も続けて風船を使った企画を考えたチームもありました。

次の写真が残響室と言うんですけども、これはちょっといい銭湯みたいな感じで、とっても音が響く部屋ですね。どちらも実験施設で、音響の実験を行う部屋なんですけれども、当然、同じ音量で音楽を流しても、聞こえる人にとって聞こえ方が全く違うんですね。とっても音が響かない部屋だとあっという間にその音が吸い込まれてしまう。とっても音が響く部屋だといつまでもその音が響いている。その違いを同じ風船を持って、この響きの特性の違いを楽しむことに面白さがあるんじゃないかということを考えたチームがいて、実際にこれは非常に来場された方に好評でした。

あとは、VRの映像制作が得意なメディアの学生が、キャンパスの中で鳴っている音のオノマトペをVRの中で表示するというのをやったんですね。今でも覚えてるんですけど、鈴木さんがそのVRを見たときに、「何かこう、空の方にブーンって書いてあるけど、これは何?」っていうふうに言ったのが印象的でした。鈴木さんは覚えてますか?

鈴木/確か、ブーンではなくて、「ゴー」っていう文字が出てたと思います。それは確か、画面の中に噴水の景色が見えたときに「ゴー」っていうのが出てきて、「これは飛行機かな?」と思ったら「飛行機ではない」と言われて、「工事の音かな?」と思ったんですね。でも、「いやこれ違います。遠くから聞こえる車の音です」って言われて、そういうやりとりを通じて、「自分が感じてることって違うんだ」っていうのがわかりましたね。

長津/難しかったですね。実際には目で見えないけれども、文字が見えて、何か音が聞こえてるんだっていうのがわかって、でもその聞こえ方っていうのが違うということ。

鈴木/そうですね。別のスタッフの女の子で、「葉っぱにカサカサという音があるっていうのは、知らなかった」って言っていた人もいました。

長津/ありがとうございます。テクノロジーの話とは直接はつながらない部分もあるかもしれないんですけれども、私が一押しの「風宴」という企画があるのでご紹介します。これは写真だと何をやってるか見えにくいと思いますが、教室の天井に、ひらひらした紙をぶら下げていて、この紙の先っぽに蓄光テープがついているんですね。

そしてこの写真で、下で光の線が見えると思いますが、これは指先に蓄光テープがついた手袋をはめた人の手の動きの軌跡なんです。天井のひらひらしたものに下から扇風機で風を当ててひらひら動かして、それに合わせて手も動かすという、これが音楽。 音は鳴っていないんだけれども、音楽のセッションみたいな同期する空間がつくりたい、と学生さんがつくっていったんですね。これすごく面白いなあって思いました。この企画は、聞こえる人にも 聞こえない人にも、「これは音楽っぽいね。」って言う人と、「これは一体何だかわからない。」って言う人がいて、両方の反応があったのも、また興味深いなっていうふうに思います。そんなわけで、こういう企画の1個1個に玲雄さんであったり、他にも聴覚障害に関わるようなことを普段から活動されている方に毎回授業に来ていただいて、講評いただきながら1年間やってきました。

ここでちょっと玲雄さんに聞きたいんですが、こういった学生の取り組みっていうのは、どうでしたか。特に、聞こえない人たちにとって、こういう取り組みがどういうことなのかっていうことを一言いただけますか。

鈴木/そうですね。今回、九州大学の皆さんから、こういうふうな取り組みを一緒にしてほしいと言われて、最初その話を伺ったときに、難しいなと思いました。正直言うと、自分が今所属している団体、社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会の人たちの内、ほとんどが音楽と無縁の人たちです。なので、こういう音楽の取り組みをするよって言ったら、年齢層によっては拒否感が強かったんですね。特に高齢の方に、こういうイベントをやるよっていう話をしたら、「いや、私は音楽は好きだけれども、その音楽の取り組みをやっていることを発信することは難しい。」って断られました。やっぱり、“音楽”っていうのを出すと、聞こえる人の楽しみ、娯楽だねっていうような感じで、すごい拒否感があったんですけれども、結果的に今回のイベントに50代から上の方の人は、ほぼ来られなかったですね。それがすごい残念だったんですけれども、その人たちになぜ“音楽”に対して拒否感があるのかっていうことを考えたときに、やっぱり、聞こえる人の文化、つまり言い方はちょっと悪いんですけれども、聞こえる人たちが逆に線引きしてるっていう部分はちょっとあるんですよね。

自分は小学校を、聞こえる学校で修了しました。聞こえない学校には行ってないんですよ。聞こえる学校に行ったときに、やっぱり音楽の時間が苦痛でした。なんで苦痛かというと、歌の合唱コンクールのような、みんなで参加しなきゃいけない音楽のイベントがあったから。どこで声を低くして、どこで声を大きくしてっていうところは、僕にはその判別が難しいので、最後は居残り練習をさせられたんですね。

でも、(音程が)違うよって、クラスの同級生がぴっと、そのピアノを弾いて、ここはこういうふうにするんだよって教えてくれても、僕にはその違いがわからなかったんです。

それで、そういう経験をしてきた人たちがいる中で、 音楽を聞こえない人も楽しめるっていう、共感できるっていう、こういう取り組みっていうのはすごいありがたかったんですね。こういうふうに“いろんな音楽の形”っていうのをつくってくれるというのは、そういう一歩かなと思いました。

だからすごく、今回の授業のようなことをやるのは難しいんですけれども、最終的にはいろんなところでいろんな形で楽しめるっていうのは、聞こえない人だけじゃなくって老若男女楽しめるものなので、大切ですよね。なので、それの実現に向けて技術の積み重ねをつくっていくことは、素晴らしい取り組みだなと思いました。

長津/ありがとうございます。この取り組みは今年度も引き続きやっていて、実は今日もその授業の一環で今年度の受講生が15人ほど今日この中にもいます。つい先日に夏学期の企画の検討が終わって、まだ「こんなことやってみようかな」みたいな段階なんですけれども、音と同期した光が部屋に投映されることで、聞こえない人が何か音楽的な空間ということを感じるみたいなことができないかというチームがあったり、後は、音の波動みたいなものを風に変えて、その風で音楽が感じられるようなものを作ろうとするチームがあったり、技術に少し近いような取り組みっていうのも今年度は検討し始めているところです。

さっき玲雄さんからもありました通り、私は聴者、聞こえる人なわけですけれども、とある当事者の方がアンケートで答えた言葉で「音っていうのは見えない何かで、聴者の世界で生まれた価値観と文化である」っていうのがすごく印象に残っているんですね。そういったことも踏まえて、今後、今年度もこの研究であったり、包摂的社会の実現に向けた教育を続けていく予定です。

ろう文化と聴文化ということの“人と人のコミュニケーション”を行っていくうえでは、文化的な違いに直面することがすごく多いなと感じます。それはおそらく私達もそうであると同時に、学生の皆さんもそうだろうなと。自分たちが知っている音楽や技術ということと、その向こう側にいる人たちが知っていることっていうのが“違う”。これはいわばマジョリティ性の壁のようなものを壊す場として、この教育現場が機能しているんじゃないかなっていうところで、これをもう少し考えていきたいなというふうに思っているところです。

もう一つは、“ろう者の音楽”に聴者が期待する、みたいな、「聞こえない人ってどうやって音楽を聞いているんだろう」とか、「聞こえない人ってどうなってるんだろう」っていうふうに、聴者の側から期待するみたいなところにやはり違和…があるなと思うんですね。

どうやってこの1年、どれだけ一緒に協働的につくれたかっていうと、なかなか自信がないところもありますし、反省点もありますが、協働的に場をつくり続けることによってお互いの価値観が循環していく場をつくっていきたいなと思っています。結果として、その価値の循環を通じて、音楽っていう言葉、“音楽”っていう価値観の再定義みたいなことが起こっていくといいなっていうことを思っています。

玲雄さん、最後に今年度こんな感じで、さらにテクノロジーを意識した展開をしているんですが、これからどんなことをしていきましょうか。締めの挨拶を。

鈴木/さっき言い切ってしまいました……。

長津/さっき言ってしまいましたね。でもなんか最後にもう1回。最後に一言。

鈴木/ちょっと話が変わるんですけれども、先日ある娯楽施設に行って、お化け屋敷に行ったんですね。お化け屋敷。で、そこには「耳が聞こえない人と、目が見えない人はお断りします」っていう張り紙があったんです。僕は一応難聴だけど半分聞こえるんですよ。補聴器をつければ半分聞こえる。だけど、一緒に行った友達は全く聞こえない人だった。なので、そのことをお化け屋敷のキャストに説明して、「入ってもいいですか」って言ったら、「あなたは少し聞こえるんですね。あなたはいいですよ。でも、他のみんなは駄目ですよ」って言うので、「どうしてですか」って言ったら、「ちょっと危ないんです」って言われて。それで多分30分ぐらい話をしたのかな。最終的には、そこの責任者の方が来られて、「すいません。お断りします」と言われて、「どうしてですか」って言ったら、「危ないから」と返されたので、「危ないってどういうことですか。聞こえない人が実際に入って試されたんですか」って聞いたら、その人は、「いや、試してない」と返ってきたんです。お化け屋敷の中で、何かクイズみたいなものを出してそれで仕掛けが出るらしいんですよ。それが、多分聞こえない人にとっては危ないんじゃないかなっていうことで、お断りされたんです。でも私は、一つの立場からの偏った考え方ではなくて、協働して、本当に危ないのかどうかっていうのを実際に考えて、対話をして、その上で本当に危ないっていうふうに言って欲しかったと思うんですね。だから今回こういう取り組みでも、いろんな人たちがそういういろんなものを出し合って、何か新たな可能性というのを繰り広げられていたらいいなと思います。

長津/はい。というわけで持ち時間が終わりになったので終わりにしたいんですが、最後一言だけ。手話通訳士として昨年度熱くプロジェクトを支援してくださり、先日、急逝されました長井貴宏さんに本日のプレゼンテーションを捧げたいと思います。

以上で私達のプレゼンテーションを終わりにします。

小林茂/ディスカッションを始める前に、森山さんから自己紹介をしていただいて、そこから進めていきたいと思います。

森山/ニコちゃんの会の森山淳子と申します。ニコちゃんの会は、その人らしい人生を生き抜く、というのをコンセプトとして、福岡を拠点に活動しています。うちで関わっているほとんどの方が、人工呼吸器とか酸素吸入機を日常的に使いながら生活しているお子さんです。小さい子どもから、30、40代の方までいます。

これは、あのラボさん(福岡を拠点に活動するクリエイティブ・ラボ)と協働したプロジェクトで、子どもたちの動くところを使って、あそぶというものです。この活動を通して、日常の支援や日々の楽しみについても啓発できないかなと思って始めました。たんぽぽの家と規模感は違いますけど、ニコちゃんと同じことをしているなぁと思います。

その中でやっている取り組みが、本人が動かせるところがどこもなくて、でも目が見えているお子さんなんですけれども、心拍を読み取って、雲が光って雷鳴が轟く装置をあのラボさんがつくってくれました。それこそ耳が聞こえないお子さんがいたり、目が見えないお子さんがいたりするので、いろんな手法で、色や振動などで音楽が一緒に体感できるみたいな遊びをやりました。

ほかに、演劇のプロジェクトをやっています。過去には玲雄さんも俳優として参加してくださいました。

小林茂/ありがとうございました。多分このお話もしっかり伺えば、1時間くらいかかる話だと思うんですけれども、ちょっと進行の関係で短くさせていただいております。

森山さん/すいません。どうしても気になって気になってしょうがなくて休憩時間に聞きたかったことが一つあっていいですか。

玲雄くん、結局、お化け屋敷には入ったんですか?

鈴木/いえ、入りませんでした。

森山/それはどうして?

鈴木/結局、私が入っちゃうと、他のみんなは待たないといけなくなっちゃうから、やっぱりなんていうかな。全く聞こえない人たちって、やっぱり怒っちゃてたんですよ。怒ってたんで、しょうがないねっていうことで、諦めて帰ったみたいな感じですね。

森山/なるほど、残念でしたね。次は一緒に行って入りたい?

鈴木/私は、ちょっと、お化け屋敷が苦手なんで、申し訳ないんですけど、森山さんの後ろに隠れるかもしれませんが。

森山/すいません。ごめんなさい。どうしてもこれ一つだけ聞きたかったんです。

私達ニコちゃんの会では「心豊かに」という言葉を使っているんですけど、この「well-being」っていう言葉の意味と、私達が言っている心豊かに生き抜くっていうことが、すごくなんか、同じ空間の言葉のような気がして、非常に興味深いなと思って聞いていました。

私自身は、多分テクノロジーという言葉から一番遠いところにいる人間かなって思うんです。SNSさえできない人間なので、すごく遠いとこにいる人間かなと思ったんですけど、今日のお話を聞いていて、共通点が見えてくるというか、小林さんのお話の中にもあったと思うんですけど、「テクノロジーも人がやることも、結果的には同じじゃないか」みたいなお話にすごく近いものがあるなと感じました。私達がやっていることと、テクノロジーを使ってAIが生成していくっていうことに関しても、何か共通点がすごくあるような気持ちになって、話を聞いていけばいくほどそんな気持ちになりました。

スタッフさんやサポートされている人も障害のある方と同じ目線のところに立って、進んでいくことができるというふうにおっしゃっていたと思うんですが、そこが玲雄くんと一緒にやっている演劇と同じで、一つの物事に向かって同じ目線に立って協働をしていけるっていうところが、使ってるところは全然違うのに、すごい共通点を感じて、興味深く聞かせていただいてました。

小林茂/ありがとうございます。そうですね。皆さんがテクノロジーを使う使わないって言ってるときのテクノロジーって、多分ハイテクのことなんだと思うんですよね。だけどハイテクからローテクまでって、全部連続的なものなので、ローテクはみんなテクノロジーだと思ってないけど、そこのどっかに切れ目があるわけじゃないよねって思うんです。そのフラットな関係ができるかどうかっていうときに、やっぱりAIって人間と全く違う存在なので、AIも人間みたいなイメージでいると、同じになっちゃうっていうところがあるんですね。

でも、そういうフラットな関係をどうつくり出すかって、多分こういうプロジェクトを進めていく上でも非常に重要だと思うので、そういう意味ではどういうやり方をしたらそういうフラットな関係がつくれるかっていうときにも、そこにAIに加わってもらうっていうのも一つのやり方だと思いますし、その両者の間のコミュニケーションでそういう関係をつくっていくっていう、確かに同じだと思いますね。

森山/すごく共通点を感じたというか、どうしても支援をしている側とされている側っていうふうに分かれがちで、そういうことをなくしたくて演劇をやっているという部分もあったので、それがAIが入ることによってこういう形でできるんだっていうのに、ちょっとワクワクしました。

小林茂/ありがとうございます。素晴らしいコメントだと思います。本当にそうなんですよね。だから、いろんなやり方を導入することによって、こういう関係をつくろうって、そこにはどうやったらたどり着けるかなっていうときの一つのやり方として、AIに変わるのもありますし、それだから演劇っていう場に持っていけば、みんながフラットになるっていうのもあると思うんですよね。本当にそういう、何か選択肢が増えるなっていうふうに捉えていただけるといいのかなと思います。私からいくつかその質問をさせていただきたいと思います。

玲雄さんがさっき、“音楽”って何なのかっていうことに対して、脳内にある何かを引き起こすものだっていうふうにお話されたと思うんですね。この脳内にある何かを引き出すっていうときに、玲雄さんにとっては、どんな体験が今まであったんですか?

鈴木/難しい質問ありがとうございます。脳内にあるものを引き出すのが、私にとって何なのかっていうことでよろしいですかね。

小林/はい、例えばそういう体験ってどんなときに、そういうふうに思ったのかっていうことでもいいんですけれども。

鈴木/例えば、音楽でいうと、私の場合は高音は聞こえるけど低音は聞こえないんです。なので、例えば、カフェにあるようなシンプルな音楽ってのは聞こえるんですね。だけど、いわゆる激しい音楽とかは聞こえないんです。特定の音だけが聞こえないんですよ。多分、これは聞こえる人も同じだと思うんですけど、僕はカフェの音楽を聞いたときに、なんか楽しくなったりとか、あるいはジーンというような音楽を聞いたときに、なんかおじいちゃんおばあちゃんが感じるような昔のことを思い出すみたいな、何か訳がわからないことを言ってるんですけど、そんな感じなのかなとは思います。

小林茂/ありがとうございます。最初の長津さんがお話された、振動だけだと「これじゃ音楽じゃないよね」って話になったっていうのがどういうことなのか、なかなか、最初、ぱっと聞いたときに私もわからなかったんですね。でも、今、玲雄さんがおっしゃっていただいたのを聞いて、「玲雄さんが聞いてる音っていうのはどのくらいのところなのか」みたいなのが想像されてくると、単に聞こえる/聞こえないっていう、0か1かっていう話じゃなくて、その聞こえなさへの解像度がだいぶ高まってきた感じがするんですね。なので、どういう体験だったのかなっていうのを考えると、その解像度を高めることができるなと思いました。

さっき長津さんがお話されたように、当初こういうアイディアがいいかなと思ったけど、どうもそうではないっていうことになって、最終的には、ひとまず、最初の出発点になるようなとこにたどり着けたと思うんですけど、そこにはいろいろとやっぱり衝突とかあったんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりってどうでしたか。衝突っていうのは、何か意見のぶつかり合いというよりも、やっぱりいろいろ認識が違うところに直面するという意味で、そのような場面はたくさんあったと思うんですよね。そんな中で、何か印象に残ってるとことかあれば、ぜひ伺えたらと思ったんですけど。

長津/そうですね、見ての通り仲良くやらせてもらったので、明らかな衝突みたいなことはあまりなかったかなあとは思うんですけど、今まさに小林さんがまとめてくださった通りで、やっぱり聞こえない人といっても、人によって全然違うので、その解像度の合わなさみたいなことは時々あったかなと思います。それが例えば、さっきご紹介した「風宴」のように、真っ暗にして、セッションみたいだっていうふうなパフォーマンスができたっていうときに、僕は「これやばいんじゃないか」「これすごい面白いんじゃないか」って思って、玲雄さんはじめ一緒に何人かずっとやってくださっていた方も「いいね、いいね、これすごい面白いよ、今度あそこでやろうよ」とか言ってくれていたのに、来場してくれた人の大半は、「これは、なんだかわからなかった」っていうふうに言うんですよね。それもやっぱり、「これぞ、聞こえない人に届く。これだ。」みたいなふうにどこか思っちゃってたというか、それをどこか期待しちゃってた自分がいたなっていうふうに思って。

がっかりもしたし、でもこんなもんだなというか、結局あらゆる人に届けるのはすごく難しくて、たまたま人数が多い人たちが楽しめる方法での“音楽”っていうのが、コンサートホールでの音楽だったりっていうのであるわけですけど、そうじゃないところを突き詰めようとするときの解像度については、もっともっと諦めながらやっていかなきゃいけないんだなあっていうことは、思いました。

小林茂/ありがとうございます。多分、その辺りあれですね。さっき玲雄さんがお化け屋敷の話でなんで駄目なのかっていうことを問い続けるってことをされてたんですね。また、私が最初に言った哲学みたいな話が入っていて、もうそれに入った瞬間は、何か嫌な話だって思った人も結構いると思うんですよ。でも、別に私はその哲学者ではないし、哲学研究者でもないわけなんですけど、でもやっぱこういういろんな現場に関わると、そういう哲学的なことや、なんでこれそうなってんのかなみたいなことをひたすら問い続けるっていうことをしなきゃいけないことって結構あると思うんですよ。

玲雄さんがそのお化け屋敷の方に、なんで駄目なのか、どこが危ないのかってことをずっと問い続けたっていうところにも、やっぱりそういうのが既に現れているなと思いましたし、その最後におっしゃっていた、協働して本当に危ないかどうかを考えていくってことをしたかったんだっていう話があって、それってなんか、お化け屋敷の話であればそうだと思いますし、さっきの長津さんがやってらっしゃるプロジェクトであれば、一体その音楽がどういうことなのかっていうのを、やっぱり共同で進めていくっていうことができると、きっと何かだいぶん変わったものになっていくんだと思うんですよね。

小林茂/せっかくなので、最初に会場の皆さんから質問を伺いつつ、進めていけたらなと思いますけれども、何か質問がある方がいらっしゃいますか。

中村美亜/九州大学の中村美亜と言います。ご発表ありがとうございました。今の玲雄さんのお話から、すごい私の脳内で今引き出されてるんですけれども、それでちょっといろいろ考えたんですよ。何かが引き出されるってどういうことかなって。

さっき、昔のことを思い出すようなことがあるってお話をされたことから思ったことなんですけれども、私たちが音楽を聴覚的に障害のある方たちに体験してもらうときには、音を思い浮かべさせる振動とか体感のみに意識が向きがちですけども、実は、私達は音楽を聞いてるときには、音を体感した直後に、今とは違う時間とか、今とは違う空間にいることを想像したり、さっきの懐かしいっていう話にあるように、記憶と結びついた気持ちになったりすることがあると思ったんですよね。そうやって考えると、そういうふうに何か記憶と結びつけるということを促すようなことをするといいんじゃないかなって思ったんですけれども。玲雄さん、どう思いますか。

鈴木/そうですね。例えば、音や音楽と全く無縁の見えない世界の人たちが、ここから外に出て光を見たときに、光の暖かさとかで、聞こえる人と同じように、昔の状況を思い出し、何かその記録と結びつけるっていうようなことができたら、それは素敵なことじゃないかなと思います。なので、今やっている音とか、ある機械の振動とかで、聞こえなくても、他のそういうのを感じ取れたら“共感”という、くさい言い方ですけど、幸せが広がるんじゃないかなと思います。

中村美亜/私は音の記憶、音で呼び覚まされる記憶と近いのは匂いかなと思ってるんですよね。

だから、そういう匂いの記憶とかと組み合わせて、何か振動だったり視覚だったりとかやると面白いのかなって思いました。

鈴木/そうですね。匂いもちょっと面白いですよね。匂いはだいたい何か記憶と結びついていますね。

長津/今の匂いの話で、学生が同じ授業で考えたので、これ、どうでもいい話をしますが、「”嗅ぐ”の音楽」っていうのを考えた学生がいたのを思い出しました。

小林茂/ありがとうございます。そうですね。ただ、今のお話されていたあたりのところって、ちょっと何かずれると情報保障みたいな行動に行っちゃいがちなんですけど、そうではない、何か体験に繋がるような、匂いとか触覚といったものには可能性がありそうな気がしますね。ありがとうございます。他にも質問されたい方がお2人いらっしゃるので、こちらの方から先にお願いします。

田村/Republicの田村と申します。すごい面白いお話を聞かせていただいて、ワクワクしました。

小林先生とたんぽぽの家の小林さんに主にお聞きできたら。テクノロジーのあり方とかテクノロジーを介した、わかりあえなさみたいなものを種として新しい表現のあり方とかを追求していくなかで、何かすごい面白い展開があったなと想像しています。一方で、何かテーマにしてるウェルビーイングという表現のあり方を基にして、どういうふうにその人の暮らしや生き方がより豊かなものになっていくかとか、よりその人にとって生きやすい状況ってのをつくっていくのかっていうことに関して、このプロジェクトの中で何が追求できたのかをお聞きできたらと思ったんですけども、いかがでしょうか?

小林茂/ぜひ小林大祐さんよろしくお願いします。

小林大祐/そうですね。たんぽぽの家の理事長の播磨の言葉を借りると、アートっていうものは、「良く生きる技術」なんですけれども、一番、土台にあるのは、表現することとか、表現に触れることとか、誰かと表現し合うことっていうのが、ウェルビーイングにとっては大切なんだっていうところなんです。それが障害の重度化とか病気によって脅かされる中で、どういうテクノロジーのありようがあるんだろうかっていうところを探っていきたいというのがあります。

実際このプロジェクトを通して、ウェルビーイングとどう繋げたかですが……。

例えば、VRの取り組みで、すごくシャイな女性の人がいて、ダンスのワークショップとかでも、何か他の人にちょっかいかけたり、ちょっと照れくさそうにやっていたんです。でも、VRゴーグルをかけてあの空間の中で踊ったときに、何かすごく大きな動きを、ゆったりとした動きをされるっていう変化があったんです。VRゴーグルという新しい技術と出会ったときに、今までなかった自分の体の動かし方であったりとか、そこで引き出された感情だったりとか気持ちだったりとか、何かそういう変化がちゃんとありうるんだなっていう気付きがありました。プロジェクトを進める中では、上から目線ですけどテクノロジーに対して「やるじゃん」みたいな感じに思う瞬間がたびたびあります。先ほど森山さんのお話にあった、わずかに動く動きでも表現たりうるものは絶対にあるんですけど、なんかそれがテクノロジーによってちゃんと掛け合わさって出てくるっていうところは、やっぱり可能性でしかなくって、だから、表現することとウェルビーイングであることに対して、テクノロジーができることっていうのは、きっとたくさんあるんだろうなということを、このプロジェクトを通して感じています。

小林茂/ありがとうございます。後ろの方で今立っていただいてる方、お願いいたします。

城/ありがとうございます。九州大学の城一裕です。僕は端的に言うと、音楽って我々が呼んでいるものをもっと考えなおしてもいいんじゃないかと思っていまして、そのことについてみなさんはどうお考えになるかをお伺いしたいです。というのも、さきほど長津さんが紹介されていたListenという映画を僕も拝見したんですけど、良いなと思う反面、違和感を抱くところもあるんです。例えば映画の中ではメロディーやハーモニー、リズムがある、いわゆるわかりやすい音楽が、耳が聞こえない方によって表されてるような感じがあります。一方で、そこでは例えば僕が研究の対象としているような「音楽と呼べるか呼べないか」の瀬戸際のような音や、ほぼ非楽音から構成されているようなノイズミュージックやフィールドレコーディングと呼ばれるようなものは、あまり表現されていない。でも、ここでお伺いしたいのはそのことの是非ではなくって、先ほどの中村美亜さんのお話にあった、脳内がぶわってなるとか、記憶が想起されるとかっていうのが時間に沿って配置されているものを、仮に音楽と呼べるとしたら、先ほど長津さんが何回か耳が聞こえてしまうので、というような表現されてましたけど、むしろ耳が聞こえないからこそできる音楽みたいなものもあるような気がするんです。これは、音楽以外を例に出すのであれば、目が見えないからこそ描ける絵、というように言い換えられるかもしれませんが、なまじっか耳が聞こえるからこそできていない表現、みたいなものが考えられるんじゃないか、その可能性についてどう思われるか伺えたらなという質問でした。

小林大祐/話をそらすつもりはないんですけど、text-to-imageで、テキストから画像にするときも、どうしても言語が優位に立ってしまって、言語がある程度、使える人しか画像生成ができないっていう現状がある中で、本当は言語じゃなくても何か表現したら画像が出てくるっていう世界の方が確実にいいだろうなって思うんですよね。なので、音楽でも、例えばなんですけど、自分の指のリーチとかで、何かこう届く範囲での自分の気持ちのリズムで弾いたときの音が、むしろ表現としての個性に変わる、みたいな。僕はあまり専門的なことは分からないんですけど。例えば子供に対して音楽を教えるときも、大人がこうしてああして、と指示するのではなくて子どもが感覚的におもしろくて演奏しているものをそのまま表現として楽しめたらいいのにって思うんですが、多分、違う価値観が入ってしまってるからそうならないっていうところがあると思うんです。なので、何かそういう、指のリズムとか自分の気持ちの感覚で、表現できるものがあるといいのかなっていうふうには思いました。

小林茂/はい、ありがとうございます。次はどなたがいきますか。長津さんから手があがりました。

長津/今の問いについて、「聞こえないからこそできる音楽って凄そうじゃん」みたいなニュアンスが含まれる危険性もあるなっていうところは、僕の立場で、まず思うことですね。たんぽぽの家がずっとやってきた知的障害のある人の表現っていうのは、(彼らの表現が)「魂の表現で純粋でとっても力を持っていても素晴らしいんです」みたいなことからの脱却だったと僕は思うんですけど、そういったことも含めて、他者の表現するものに対して何か自分にはないものを求めてしまうという、そういったもどかしさや危うさみたいなところは、一度はやっぱり立ち止まらないといけないなっていうので、そこにまず今の問いかけで、自分自身が引っかかりました。あとこれはさっきの玲雄さんの話とも少し重なるんですけど、後ろにポスターを貼らせてもらっている「きこえないあそび。きこえないムジカ。」のことを、この間、2000人ぐらいの聴覚障害の人が集まる全国ろうあ者大会っていうところで、5時間ぐらいポスター展示したんですよね。

そのときに、さっき玲雄さんも50代以上の方は音楽っていうのをちょっと嫌だって思ってるっていうふうに言ったんですけど、やっぱり大半の人たちは、どんどん通り過ぎて行くんですよね。うちの研究室に聴覚障害をもつ人が1人いて、その人の博士研究で「あなたにとって音楽って何ですか?」とか、「自分にとって好きな音楽を教えてください。」みたいなアンケートを取ってたんです。

通り過ぎる人を引き止めていろいろ聞くと、やっぱり「興味ない」「怖い」「関係ない」みたいにかえってくるんですね。でもそれは、さっき質問していただいたような、いわゆる五線譜的な、メロディー的な、ハーモニー的な音楽のことを、いずれも言ってるんだと思うんですよね。わからないから怖い。怖いことは、関係ないこと、興味ないことになってしまう。それは自分のことじゃないって思ってるっていう線引きをされてるんだと思うんですよね。そこもやっぱり、掘り下げるには相当、そのバイアスを両方取り払わなきゃいけないっていうふうに思うんですよね。それを取り払うのは案外、学生のちょっとしたアイディアだったりしないかなと思いながらやっています。

小林茂/ありがとうございます。森山さんはいかがですか。

森山/ご質問の答えになっているかは、わからないんですけど、私、ニコちゃんで演劇をどうしてもやりたいと思っていたのには一つ理由があって、私も実は医療的ケアが必要な、ほとんど自分で動くことのできない娘と生活をしておりました。その子との生活の中で、「この子といつか舞台に立てたら、どんなに素敵だろう。この子が持っているエネルギーを舞台での表現にしてあげられたら、絶対いい舞台ができる」っていう気持ちがずっとあって、いつかやりたいと思っていたんですね。残念ながらうちの娘は3歳4ヶ月で天国に行ってしまい、できなかったんですが、それを実は何十年越しで叶えているのが「すっごい演劇アートプロジェクト」なんです。

私たちが子供たちと携わっていて思うのは、できないようで、できることがすごく一人一人にあるということです。さっきの音楽という言葉は当てはまらないかもしれませんが、耳が聞こえてない子供で、カシャカシャという音がするビニールとかを耳元に当てて、カシャカシャカシャカシャしてる子がいるんですね。自分の手で鳴らしている。でも、それがきっと彼が奏でている音楽なんじゃないかなって思うんです。表現の一つで、それをすごく楽しんでいて、そのカシャカシャが私達にも聞こえていて、彼には同じように聞こえていないかも知れないし、感覚的なものですけど、なんか私は、彼のそれを音楽と捉えて、よく一緒に楽しんでいるんですよね。目が見えないなら目が見えないなり、耳が聞こえないなら聞こえないなり、体が動かないなら動かないなりの表現がいろんなところにあって、それをじゃあどうやったら引き出すかっていうところを、私達は常に切磋琢磨していっていきたいなっていうふうに思って、ニコちゃんの活動をやっています。私の中の音楽ってあんまりメロディーとかに固執していないかなと思います。普段から。

答えになってるかな。

小林茂/ありがとうございます。最後に玲雄さんお願いいたします。

鈴木/ちょっと難しいな。ろうあ者だからできる音楽、そうですね。自分の所属している福岡ろう劇団博多では9人のうち、1人2人が聞こえる人で、残りの何かは聞こえない人っていうような形で、少し聞こえるとか、いろんな幅広い、聞こえない人とかがいろいろいるんですけれども。昔、ウエストサイドストーリーみたいな劇をやろうとしたことがあったんですが、聞こえない人にはダンスというかリズム感覚が全くないので、それを学ぶのに、1年ぐらいかかったんですね。セリフの練習がなかなかできないっていうことで、耳が聞こえない劇団員たちは、聞こえる人から「その音楽はこれだよ」っていうふうに、いろいろ言われるけど、全く練習ができない、理解ができないっていう状況になったんです。結局は、少し聞こえる人が中心になって、周りの全く聞こえない人はその少し聞こえる人の動きを見るということでダンスをしたりとか、あるいは舞台袖の方で、1 2 3、 1 2 3って、ペンライトを持って、リズムをとるんですよ。その動きを見ながらワルツをしていったりとか、そういうような形でリズムを覚えさせられましたけど、聞こえない人が、心から楽しんでないっていうのはちょっと明らかにわかりました。それで、聞こえる人とちゃんと聞こえない人のちょっとした対立があったんですけれども、聞こえない人も、生まれながらのリズム感みたいなものは、多分持ってると思うんですよね。例えば、心臓の拍だったり、あるいはただ歩くこともそのリズムだし、そのような生きてる中にあるリズム、それがだんだん繋がっていって、音楽になっていくんだよっていうのを、やっぱり理解しないといけないですよね。

小林茂/ありがとうございます。多分、何か今の玲雄さんのコメントの中に、こういう、いわゆる協働によって、何か陥りがちなパターンとかに対しての、なんていうかな、そういう批判も含まれてたと思いますし、逆にその中でこそ、探求できるものもいろいろあるっていうことがあったと思うんですね。城さんからの質問にあったみたいな、その音楽って言われてるものを、まだ拡張しうるんじゃないかってのは、それはやっぱりそうだと思うんですよ。でもそれがどういうふうに拡張しうるのかっていうときに、今回、玲雄さん、そして長津さんたちの協働っていうのがあると思いますし、そこに他の学生の皆さんも加わってやってると思うんですけど、そうした中で、今みたいなストレートなディスカッションを踏まえつつやっていく中でこそ、やっぱり見つけられるものがあるんじゃないのかなということを改めて思いました。

体験会には、工房まるのみなさんをはじめ、たくさんの方々にお越しいただきました。

車いすの方がVRゴーグルをかける際に、車いすを押す側の人にはVR世界が見えていないので、車いすに乗る人の意志の通りに動けているか、かなり不安なところがありました。CASTでは、同時に、同じ場所で、同じ向きでVRゴーグルをかけないと同じVR空間をシェアすることができないため、車いすの方と、車いすを押す方とが同時に入ることが難しいことは一つの課題でした。ケアする側、される側の両方の体験が充実するものになればと思います。

体験された方の感想で、興味深い意見があったので共有します。

“表現”と”反応”について考えました。

参加者アンケートから

VR体験をしましたがやっている方は”反応”しているに過ぎなく、

その動きを見ている人には”表現”に見えたのかな?というギモン。

自分の中にある”何か”に”反応”することが、”表現”になるのか・・・?

鳴らす音(光を当てるオブジェクト)を分担したら、合奏が出来そう。音が鳴るから、うごきが勝手にダンスっぽくなった。

参加者アンケートから

VRによる没入感から生まれる、思いがけない体験者の動きについて、それをダンスと捉えるのかどうか、という疑問。参加者の中でも、ダンスなのか?と疑問に思う方と、ダンスっぽい動きが出来ていると感じる方がいらっしゃいました。

釈台を叩いて楽しむみなさん。講談師が釈台を叩くタイミングをあてるのに苦戦されていましたが、自分の動作が座面の振動とシンクロすると、まるで自分が上手に講談できているように錯覚させられます。

StableDifusionを使ったイラスト生成の体験では、テキストを入力するといくつかの生成された画像が生まれてくる、という仕組みに体験者のみなさんが興味津々。特別な準備をせずにwebサイトから試行ができるという気軽さが、生活の中に生成AIが活用できることを想像することができました。

実際に体験をしてもらいましたが、実は英語入力が基本のため、まずは日本語を英語に翻訳するのが一苦労。付き添いの方たちとともに、自分が思った通りのテキストになっているかを慎重に確認しながら試していました。ただ、十数秒ほどでさまざまなパターンを示す生成結果を目の当たりにし、驚いていました。

ただ、たまたまかもしれませんが、この日は多くの体験者が人間や歴史上、あるいは存命の人物名を入力することが多く、結果的になかなか奇妙な画像が仕上がりました。特に手の表現や顔の表現が弱いといわれている生成AIの限界も確認することができました。また、おそらく生成前の写真も特定できそうな「粗い」生成結果については、著作権の問題なども参加者の間で議論になりました。

今回のイベントでは、体験会やディスカッションを通して様々な議論が生まれました。障害のある人とない人とが協働する際に、どうしてもコミュニケーションに齟齬が生まれてしまうことは避けられないと思います。そんな中でも、福岡県聴覚障害者協会青年部と九州大学社会包摂デザイン・イニシアティブの皆さんとが協働して「きこえないあそび。きこえないムジカ。」に取り組まれる姿は、われわれArt for Well-beingにとって、とても希望を感じるものでした。

ご登壇いただいた皆様、体験会にお越しいただいた皆様、ありがとうございました!

文:廣内菜帆(Art for Well-being 事務局)

写真:朱怡文(九州大学 社会包摂デザイン・イニシアチブ)