2026年01月26日

アートとケアの観点からテクノロジーをとらえなおし、アートとケアとテクノロジーの可能性をひろげるプロジェクト「Art for Well-being」。

文化庁「令和4年度 障害者等による文化芸術活動推進事業」

このプロジェクトでは、病気や事故、加齢、障害の重度化など、心身がどのような状態に変化しても、さまざまな道具や技法などのテクノロジーとともに、自由に創作をはじめることや、表現することを継続できる方法を考えます。

<たんぽぽの家>が2020年から試行的に始めてきたこのプロジェクトは、2022年から文化庁の一事業としても取り組み、先進的な実践や考え方を調査して発信しています。

今回インタビューしたのは、富士通株式会社の本多達也(ほんだたつや)さん。本多さんは、学生時代から、音を感じる新しいインタフェースOntenna(オンテナ)の開発に取り組んできました。そのきっかけは、大学祭での偶然の出会いだったと言います。そこから今に至る道のりには、どんなことがあったのでしょうか。

Ontennaについて、本多さんが考えるウェルビーイングについて、伺いました。

目次

本多:

これがOntenna(オンテナ)です。

実はこれ、私が大学1年生の時に、たまたま聴覚障害者の方、ろう者と呼ばれている、全く耳が聞こえない方と出会ったことがきっかけとなって、できたデバイスなんです。

それまで、ろう者の方と特に接点はありませんでした。偶然、大学の文化祭で出会った方の道案内をしたんですね。それで「ありがとう!」って渡された名刺が、函館聴覚障がい者協会の会長さんで。「今度お礼に温泉に連れて行ってあげるよ」って。函館は温泉がいっぱいあるから。温泉に入って手話を勉強する、みたいな。そこから週1の勉強友達になって、手話を勉強するようになって、というのが最初です。それで手話通訳のボランティアをしたり、手話サークルを大学内に作ったり、NPOを立ちあげたり、耳が聞こえない方と関わる活動をするようになりました。

その最初に出会った人が、生まれたときから耳が聞こえない。なおかつ、補聴器とか人工内耳も使えないという人だったんですね。それで、電話が鳴ってもわからないし、アラームが鳴ってもわからないし、動物の鳴き声なんかもわからない中で生活していて。もともと私はデザインやテクノロジーの勉強をしていたので、そういうものを使って彼らに音を伝えたいという思いで開発したのがOntennaです。

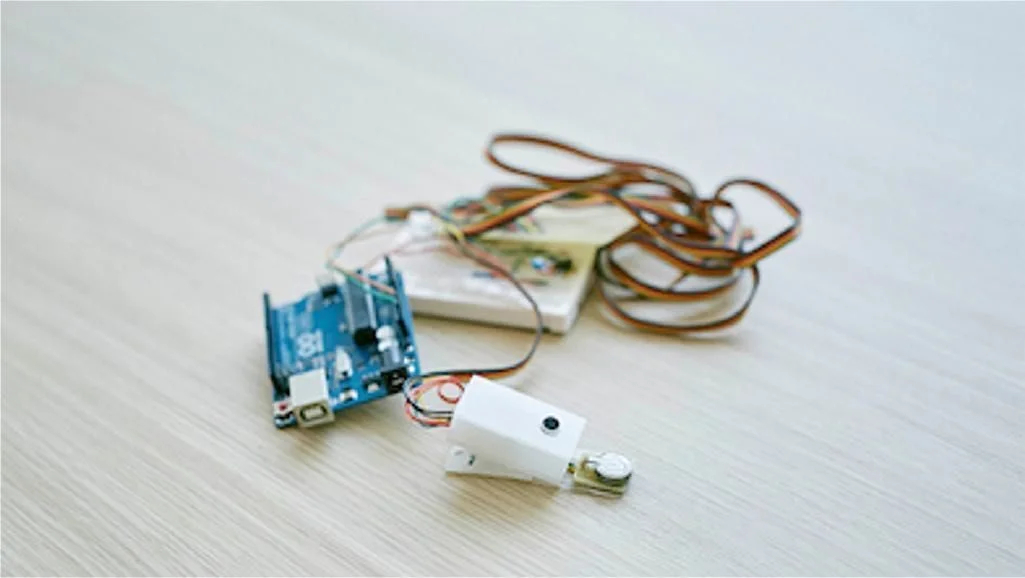

装置の原理としてはシンプルで、60db~90dbの音圧、つまり音の大きさを256段階の光と振動の強さにリアルタイムで変換することで、リズムとかパターンといった音の特徴を伝えます。クリップ型になっているので、髪の毛につけたり服につけたり、いろいろなところにつけて使っていただけます。2012年から研究を始めて、2014年から「未踏プロジェクト」という経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構(IPA)がやっているプロジェクトに採択されました。この先輩に落合陽一さんがいて、それがきっかけで、今取り組んでいる X DIVERSITY(クロスダイバーシティ)というプロジェクトに繋がっています。

2016年に「世界中のろう者の方々にOntennaを届けたい」という思いで、富士通に入社しました。富士通では、デザイナー、エンジニアや、ろう者の方に入っていただきながら、プロジェクトを進めてきました。学生時代から開発に取り組んできたOntennaですが、企業に入ってブラッシュアップされて、使いやすく、小さくすることができました。また、ひとつのコントローラで複数のデバイスを制御することも可能になり、複数で太鼓をたたいたり、ダンスをしたりといったこともできるようになりました。

充電についても、聾学校の先生から「休み時間が短いから、なるべく簡単に充電できるようにしてほしい」という意見があり、本体とコントローラ両方を一度に充電できるデザインを取り入れました。現在、8割以上の聾学校に導入されて、音楽や体育の授業で使っていただいています。

この動画は、2021年夏に、瀬戸内海にある豊島(てしま)で開催した「Ontenna x 豊島 Art Workshop」のものです。参加してくれたのは、香川県立聾学校の生徒12名と、豊島中学校の生徒16名。

ワークショップの流れとしては、最初、タブレットなどで簡単にプログラミングができる機能を使い、Ontennaの光の色を、好きな色に変えたり、好きな振動の強さに変えたりといったことを行いました。その後、そのOntennaを使って、聾学校の子も豊島中学校の子も一緒に、豊島にあるクリスチャン・ボルタンスキーの作品「心臓音のアーカイブ」を鑑賞しました。

香川県立聾学校の子たちは、Ontennaがあることで、「体に染み込んできた」とか、「自分でプログラミングして自分だけのOntennaを作って感じると、より作品に興味を持てた」といった感想を書いてくれて。

豊島中学校の子たちは、「はじめは耳がきこえない人にあうこともはじめてだし、どのように接するかもわからず、めっちゃ不安でした。でも美術館で一緒にいる間にお話しとかもたくさんしてその不安もどっかにいって、とてもたのしい交流になりました」「半日活動しただけで、それまで遠いと思っていたろう者の方と友達になれたような気持ちになれたので、(向こうがどう思っているかはわかりませんが)とても嬉しいです。これからたくさんの人に会うと思いますが、今日の経験の生かせるところを生かしていきたいと思いました。」「耳が不自由だから、しゃべるのが苦手だからなかよくなれないなんてぜったいない!サイコーな友達が増えました!」みたいなことを書いてくれて。これは嬉しかったです。

これまで、耳の聞こえない人に会ったことがない子たちにとって、聾学校の子たちは未知の存在だったと思いますが、こうやって一緒にワークショップをすることで、事前に手話を学んできてくれたりとか、当日もOntennaを介して作品の感想を伝え合ったり、身振り手振り、筆談をしたりして、一生懸命コミュニケーションをしようとしている姿がとても美しくて。こういうテクノロジーを使って障がいのあるなしに関わらず、一人ひとりの違いを受け入れて、自分らしく生きられるような社会みたいなものを、これからもデザインしていきたいなと思い、活動しています。

― 大井:Ontennaの、音を振動に変えるというアイデアはどこから生まれたんでしょうか?

本多:

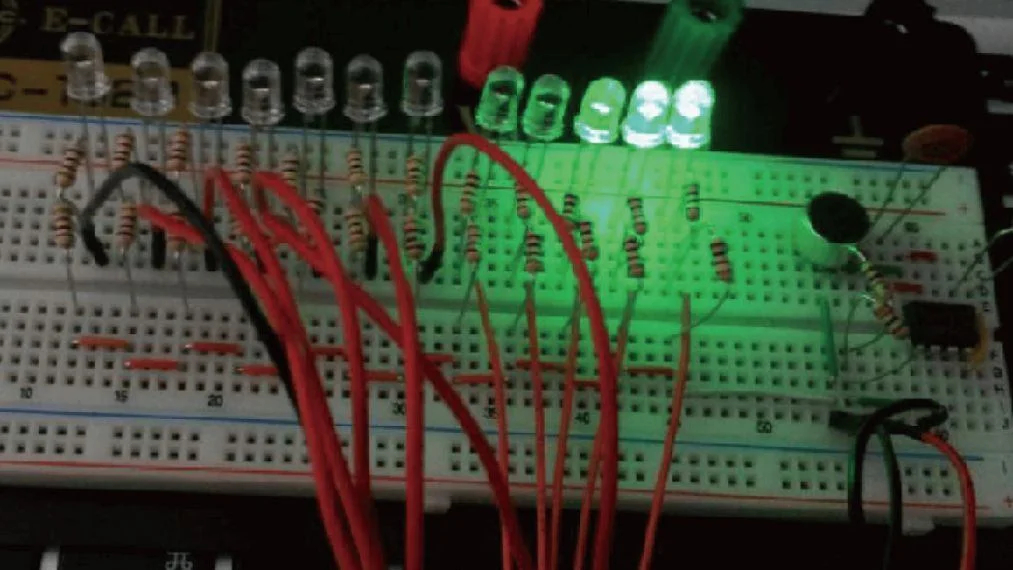

いろいろ試したんですよね。いろんなプロトタイプを作ったんですけど、最初はこんな感じで。

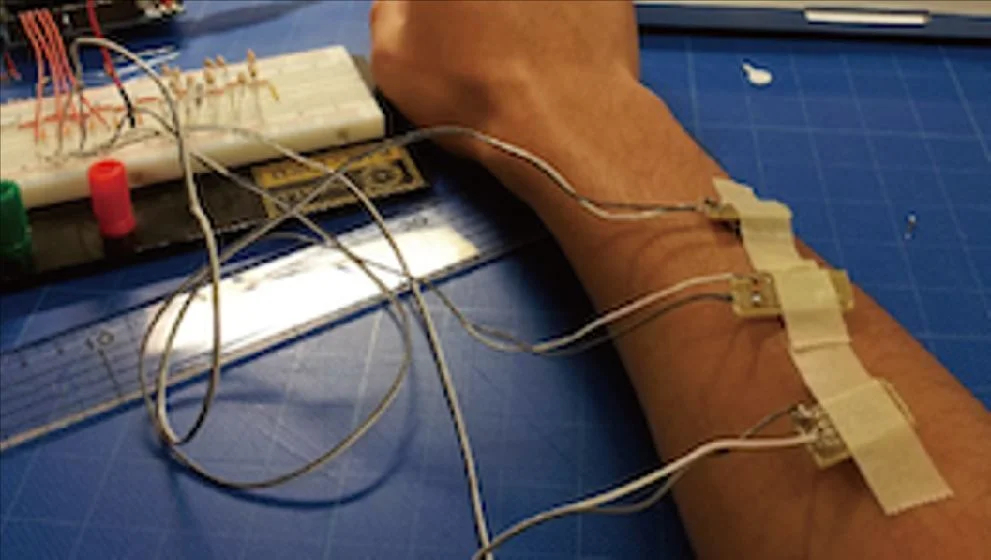

音を視覚で表現して、大きい音だったらバーっと光、小さい音だったら小さく光るみたいなものを作ったんですが、耳が聞こえない人は、普段、視覚情報に頼って生活していて。「光がチカチカするのは鬱陶しい」と。「こんなん使いたくないわ〜」って言われて「わかりました!」とか言って、じゃあ触覚だ!って。次に、こういう振動肢を直接肌につけて試したんです。

でも、気持ち悪いって言われて。じゃあ、どこにつけたらいいだろうって試すなかで「あ、髪の毛っていいんじゃない?」と。

髪は、振動を知覚しやすく、麻痺とかムレも少ない。髪の毛って意外と新しいインターフェースになるんじゃないかというところから、ヘアクリップ型にしたりしながら、でも髪以外のところにも留めたいという人がいたりして、服とかにも留められるような強さのものに少しずつ改良していった感じですね。

― 大井:当事者の方とも一緒に開発されていた?

本多:

そうです、そうです。あとは聾学校にも協力してもらって。3週間、全国の聾学校に貸し出しを行い、使いやすさについてヒアリングを実施したりしながら、ブラッシュアップしてきました。

― 大井:Ontennaは8割の聾学校で導入されていると聞きました。この導入の形はどんなものなのでしょうか?

本多:

これは、全国聾学校長会の会長の先生と繋がって実現したんですが、無料で配りました(笑)。もともと、聾学校の子どもたちに使ってもらいたい、授業や活動で活用してもらいたいというのが開発の一番の目的だったんです。

もちろん、企業からのものを受けとることができません、管理が難しいのでできませんといった理由で断られる学校もありましたが。

― 大井:Ontennaの特徴的として、日常生活の助けになることに加え、音を楽しむみたいなところにつなげていく要素がすごくあると感じています。どういう音のどういうところにフォーカスを当てるように考えられているのでしょうか。

本多:

音って、音の大きさと高さで表現されます。ただ、そもそも、聴覚のレンジと、触覚のレンジは全然違うんです。一応、フルクエンシーも表現できるような振動数も使ったことがありますが、振動が細かくなりすぎて全くわからないんですよ。これは日常生活でも体育の授業でも使いにくいなと思って。まずは、リズム感を取りたいと。リズム感はすごく重要で、リズム感が実はスポーツにも繋がったり、ひいては学習能力、脳の発達にも繋がったりするというので。まずはリズム感。それから、音の大きさ。耳が聞こえない人は、突発的に大きな音を出しちゃうことがある。例えば、静かにしてないといけないときに大声で笑っちゃうとか、カチャって音を立てても、自分じゃわからないとか。音がどれくらい出ているかわからないゆえに、周りとのギャップがある、みたいなことがあって。音の大きさを知りたいというのがニーズとして多かったんです。それで、リズムと大きさを伝えることに注力しました。

― 大井:具体的にどのようなシーンで使われているんでしょうか。

本多:

例えば、スポーツ観戦のときにつけたり。そうすると、サポーターのおー!!っていう声にも反応するので、盛り上がりがわかる。また、Tリーグさんともコラボして、パラ卓球の試合で、卓球台の下にマイクをつけて、卓球のボールを打ち合うコンコンコンていう音を感じるというのをやったり。

能楽協会と協力し、伝統芸能を観るときに使われたこともあります。舞台上のスクリーンに、テキストでセリフは表示されるんですが、文字だけではわからない声の抑揚みたいなものを伝えたいというので。

― 大井:臨場感が増しそうですね。そうした事例から感じるOntennaの面白さは、サポートに留まらず、エンターテイメントのための器具というか、音の文化そのものを広げていくところにあるように思います。どういう狙いで展開をされているのでしょうか。

本多:

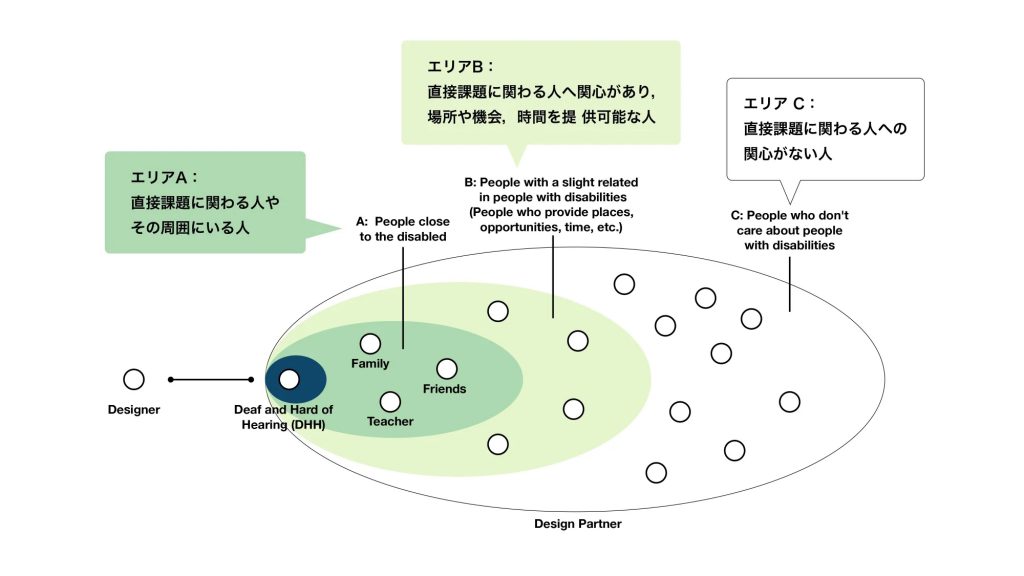

以前、スーパーカミオカンデ(注:世界最大の水チェレンコフ宇宙素粒子観測装置。岐阜県飛騨市神岡鉱山内の地下1000mに位置している。)で、ニュートリノがぶつかる音を感じましょうみたいなワークショップをやったことがあるんですが、こんなの耳が聞こえる人もわかんないじゃん、みたいな(笑)。これ、結局何をしたいのかというと、直接課題に関わる人への関心がない人に、関心を持つきっかけを作ることがしたいんです。

「エリアA:直接課題に関わる人やその周囲にいる人」って、Ontennaの場合は、聴覚障害者、ろう者なんですけど、そういう人がいると。一方で「なんかしなきゃいけないな」と思っている、企業とか団体とか。最近SDGSみたいなことも言われてきているので、そういうことに取り組まないといけないなと思っている人たちがいて=「エリアB:直接課題に関わる人へ関心があり、場所や機械、時間を提供可能な人」。で、「エリアC:直接課題に関わる人への関心がない人」がいるとします。

取り組みたいのは、この関心のないエリアCの人たちに、障害とは何かと考えるきっかけや、人との違いっていうのを受け入れてもらえるようなきっかけを作るにはどうしたらいいか、ということなんです。これまでのプロジェクトでも、そのきっかけ作りを、エリアBの人と一緒に行ってきました。

例えば、先ほど紹介したOntenna×豊島 Art Workshopだと、こんな感じでステークホルダーがいます。「エリアA:香川県立聾学校」「エリアB:公益財団法人福武財団」「エリアC:豊島中学校」。

福武財団さんと一緒に作った、この<Ontennaアートワークショップ>を「共創メディア」と呼んでいます。これがある種、媒介、ハブとなって、聾学校の子どもたちは音というこれまで感じられなかったものを感じることができるし、福武財団はこれまであまりやってこれなかった聴覚障害に関する情報発信ができるし、豊島中学校の子たちはアート体験を通じて聴覚障害に対する理解が深まるみたいなことがあって。それぞれに行動変容が生じるんですね。

で、多分、この豊島中学校の子どもたちが、将来大きくなって社会に出て、身近に耳が聴こえなくて困っている人がいるってなったときに、ちょっと優しくなれると思うんですよね。あのとき一緒にワークショップやって、みたいな。そういうちょっとした優しさみたいなものが広がっていくと、社会全体がやさしくなるなと思っていて、そういうきっかけをどう作れるかっていうのを考えながら、日々活動しています。

― 小林:本多さんにとって、アートの可能性とは?

本多:

今ちょうど、提出していた博士論文がとおったという報せが入りました。これで僕は「芸術工学」の博士号をもつことになりますが、芸術については学びきれていないと感じています。

現在の時点では、アートは一種の媒介というか、アートを介していろいろなものにつながることができるものと考えています。Ontennaだけだと、使用シーンの可能性は限られる。アートワークショップなどの形をとることによって、共創メディア:語りを共有できるものになるように思います。

でも僕は、アートという捉え方より、エンターテイメントという捉え方をしているんです。どうやったら楽しめるか。楽しくないといけないなと思っています。

―大井:Ontennaの目指すところは大きく2つあるように思います。1つは、聴覚障害のある人が、日々の暮らしや音楽を楽しむこと。2つ目はOntennaをきっかけにいろんな人が入ってこれるような、コモンズみたいなエリアを作って、障害理解ではないけれど、お互いにわかりあえるような空間を作っていくこと。

本多:

まさに、まさに。そうなんですよね。エリアAの人たちと一緒に作るって、すごく大事で、例えば補聴器だったり人工内耳だったり白杖だったり車椅子だったり。パイは小さいけれど、そのために研究する、製品を作るというアプローチはすごく大事なことだし必要なことです。でも、なかなかビジネスにならない部分があります。それで製品1個が高くなってしまったり、助成金に頼らざるをえなくなってしまったりする。けれども、そのエリアAだけにとどまらない形に広げていくことで、ある種サステナブルな環境を作れるのではないか、それはどのように作ることができるのか、ということにも興味があって。こういうアプローチをとっています。

―大井:Ontennaはどういうビジネスモデルで展開されているのでしょうか?

本多:

Ontennaのビジネスモデルについて言うと、メインは「体験」の方なんです。そもそも、聾学校での販売数なんて限られているし、そこで利益を出すのは難しい。Ontennaを使っていろんなワークショップをしたいとか、Ontennaを使ってイベントをうちたいといった企業が出てきて、そこにお金を出してくれるようになった。そこで回っています。

富士通としては、テクノロジーカンパニーとして「どうやってテクノロジーを使って、当事者を幸せにするか」を目指しているので、そこはうまくマッチングしました。

うちのブランディングチームともよく話すのですが、やっぱり当事者を大事にしたい。実は、Ontennaの製品紹介の写真に登場する子たちも、聾学校の子たちなんです。イベントのキャッチコピーを、聴覚障害をもつコピーライターに作ってもらうこともありました。

―大井:富士通の中に、Ontennaの制作チームがあるんでしょうか。

本多:

Ontennaの製造開発は、もともと富士通のグループ会社だったところが請け負っています。僕自身は、富士通の未来社会テクノロジー本部というところにいて、「Ontennaを使ってどういう体験を作るか」に取り組んでいます

xDiversityや、スマートシティ関連のこともやっていて。「テクノロジーを使って、ウェルビーイングをどう高められるか」みたいなところに取り組んでいますね。これまでの経験を別のプロダクトにも活かしていくような動きもしています。

― 大井:音を感じられるデバイスがウェルビーイングにつながるとしたら、どういうところでしょうか。

本多:

2、3ヶ月前にインドの聾学校に行って、ワークショップをしたんです。

後ろのモニターに写っているのは、日本の、葛飾聾学校の子たち。オンラインで繋いで実施しました。インドの聾学校では、ほとんどの人が補聴器をつけていません。補聴器は高いからつけられないという人が多い。ということは、全く聞こえないという人がすごく多いんです。それで、今回Ontennaを使って、声を出した時に、あ、自分の声ってこんだけ出てるんだみたいなものを感じた瞬間があって。

それから、例えばセミの鳴き声―セミはミンミンミンてなくっていうのを知識としては知っているんだけど、それをOntenna持って映像みて、ミンミンミンてなった時に、みんななんか、すごく盛り上がって、もう1回やってくれ!みたいな。合計5回くらいセミとか動物の鳴き声を再生して盛り上がったんですけど、なんかその瞬間に、ウェルビーイングだなと思いましたね。あ、これがウェルビーングか!みたいな(笑)。

世界が広がる瞬間がそこで見えた気がして。これまで、あるとは知っていたが、感じられなかった世界。それを感じることができた瞬間というか。

その時に、僕も自分自身のやるべき方向性が見えた。そういうことがありましたね。

結局、「豊かさとは何か」ということだと思うんですけど。ウェルビーイングの本質もそこにあると思います。知らない世界を知ることが、実は豊かさに一番つながる。

だから障害に触れて、人の違いを知ることも、先ほどの図のCの人たちにとってウェルビーイングなのではないかなと最近考えています。

しかも、それを作ろうとムーブメントに関わっているAやBの人たちにも行動変容が見られる。僕のやりたいことは、その全体のグランドデザインなんです。

「それぞれの違いを認め合い、それぞれを尊重することが、みんなできる」のが、豊かな社会、世界なんじゃないかなと思っています。

インタビュアー:

Good Job!センター香芝 森下静香

一般財団法人たんぽぽの家 大井卓也、小林大祐、後安美紀

編集:井尻貴子

インタビュー日:2022年9月15日

2026年01月26日

2026年01月26日

2026年01月26日