2026年01月11日

Art for Well-beingの取り組みの1つとして、2023年度にスタートした <とけていくテクノロジーの縁結び>。チームメンバーは、進行性の難病ALSを発症した体奏家・新井英夫さん、たんぽぽの家のダンスプログラムもけん引されている、ジャワ舞踊家・佐久間新さん、踊る手しごと屋であり、新井さんのパートナーでもある板坂記代子さん、メディアアーティスト×インタラクティブメディア研究者・筧康明さんです。

このたびはオブザーバー/記録に、音楽家、芸術教育デザイン室CONNECT代表のササマユウコさんをお迎えして、2025年1月12日に行われたリハ/非公開実験の様子をレポートしていただきました!(1月18日実施の後編レポートはこちら)

*プロジェクトの経緯

2022年度

・2023年1月24日、2月14日 分身ロボットOriHimeを介してのダンス[レポート]

2023年度

・2023年11月23日 第1回ワークショップ。初めてリアルで一緒に踊る[レポート]

・2024年2月8日 テクニカルリハーサル。公開実験に向けて、実験1週間前に同じ会場で実施。佐久間さんはzoomで参加[レポート]

・2024年2月15日 公開実験[レポート]

2024年度

・2024年5月10日 ふりかえりオンライントークセッション。2023年度の活動をふりかえりました[レポート]

・2024年6月29日 上映会&トーク「ダンス×ケア×テクノロジーの可能性を探る」[レポート]

・2024年7月19日 公開実験に向けてのワークショップ

・2025年1月12日 リハ/非公開実験 ←今回ササマユウコさんがレポートするのはこちら!

・2025年1月18日 公開実験

告知

[展覧会/シンポジウム]Art for Well-being 表現とケアとテクノロジーのこれから 2025年3月19日(水)-3月23日(日)シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]

・2024年度の取組について動画やパネル等で展示します

・3月19日(水)17:00-18:30 は「とけていくテクノジーの縁結び」メンバーが出演するシンポジウムもあります

新井英夫(体奏家/ダンスアーティスト)

自然に沿い「力を抜く」身体メソッド「野口体操」を創始者野口三千三氏に学び、深い影響を受ける。演劇活動を経て1997年よりダンスへ。国内外での舞台活動と共に、日本各地の小中学校・公共ホール・福祉施設等で「ほぐす・つながる・つくる」からだのワークショップを展開。2022年夏にALS(筋萎縮性側索硬化症)の診断を受ける。以降、対処療法を続けながら、車いすを操り、日々即興ダンスをし、各地でのワークショップ活動をSNSで発信している。

板坂記代子(踊る手仕事屋/身体と造形の表現家)

1979年山形県生まれ。大学で絵画を学び、絵本と版画の制作を行ったのち、2006年新井英夫の野口体操と体奏に出会い、即興をベースにした身体表現を学ぶ。2010年より新井とともに舞台公演活動および、身体と造形のワークショップを実施中。自身の活動として、「てきとう手しごと工房」主宰。糸つむぎなど原初的な行為を「感覚遊び」としてとらえなおし、暮らしに忍び込ませる探求をしている。

佐久間新(ジャワ舞踊家)

幼少の頃、臨床心理学者の父が自閉症児と研究室で転がり回っている姿を眺める。大阪大学文学部でガムランと出会いのめり込んで活動する。その後、インドネシア芸術大学へ留学。帰国後、日本のガムラングループと活動する一方、様々なダンサーとのコラボレーションを開始。たんぽぽの家の障害者との出会い以降、即興ダンスとマイノリティの人たちとのダンスに傾注。伝統舞踊におけるからだのありようを探求する中から「コラボ・即興・コミュニケーション」に関わるプロジェクトを展開。

https://shinsakuma.jimdofree.com/profile-1/

筧康明(インタラクティブメディア研究者/アーティスト/東京大学情報学環教授)

1979年京都生まれ。博士(学際情報学)。2007年に東京大学大学院にて博士号取得後、慶應義塾大学、MITメディアラボ等での活動を経て、現在は東京大学大学院情報学環教授を務める。物理素材の特性や質感を起点に五感を通じて体感・操作できるフィジカルインタフェース研究や作品制作、インタラクションデザインに取り組む。その成果は、CHI、UIST等の国際会議、Ars Electronica、文化庁メディア芸術祭等のアートフェスティバルや展覧会など分野を超えて発表され、受賞も多数。主な共著に「触楽入門」(朝日出版社、2016年)、「デジタルファブリケーションとメディア」(コロナ社、2024年)。

https://xlab.iii.u-tokyo.ac.jp

目次

2022年中秋の名月の夜、体奏家の新井英夫さんが自身のSNSで〈ALS確定診断〉を公表しました。パートナーの板坂さんとともに半年近く続いた検査の日々に終止符を打ち、ふたりは次の段階に進む決意をします。本当に多くの人たちが驚き、悲しみ、時にはやり場のない怒りさえ顕にして、それぞれにできることを模索し始めました。しばらくすると宇宙の星々が結ばれていくように人がつながっていきます。そして今も新井さんを北極星として、いくつもの星座がALSという未知なる宇宙をめぐっている。3年前に分身ロボット・オリヒメからはじまったこのプロジェクトも新井さんの病から生まれた星座のひとつです。静かに緩やかにかたちを変えながら動いています。2年目には〈ケアする人〉だった板坂さんは〈表現する人〉に、以前からたんぽぽの家や佐久間さんと縁のあった筧さんも加わりました。季節によっては筆者のようにほかの星座から移る人もいる。実験の内と外でワークインプログレスのように〈とけていくテクノロジーの縁結び〉が生まれていきました

今年度のレポートは〈前編・とけていくテクノロジーのある風景〉と〈後編・縁を結び直すアートとケア(仮)〉と題して記録しています。前編では2023年度の公開実験をふりかえりながら、響き合う複数のシーンをひとつの〈場〉と捉え、そこに生まれた関係性の変遷を〈6つの風景〉としてスケッチしています。加えて、プロジェクトの中心にある体奏家/ALS患者・新井英夫さんの日常、記録者である筆者の視座についても触れています。〈後編〉は今年度(2025年1月18日実施)の公開実験に招かれた人たち〈それぞれの視点〉を交え、2日間の実験を総合的に捉え直しながら、プロジェクトの〈これから〉に思いを馳せます。

〈とけていくテクノロジー〉のある風景

手探りの時間を進んだ12日。そこには〈機械と身体〉のダンスを提示した20世紀初頭イタリアの「未来派ダンス」や、前衛芸術のハプニングを想起させるようなアート性を感じました。ゆるやかな段取りを踏まえた18日の〈公開実験〉は、公演の本番を舞台袖から見守るような心持ちだったと思います。

しかしこのプロジェクトの本質は、全体監修・小林茂さんの言葉を借りれば「従来のアートの文脈や言葉では語りきれない」はずなのです。とはいえ、世界中で台頭する生成AIやデジタル・テクノロジーのような〈強い言葉〉でアートやケアを凌駕する場でもない。〈表現とケアとテクノロジー〉を対等な関係性のなかで響き合わせながら、未来を思考する〈実験の場〉なのです。

それは新井さんが得た不確定性の〈病〉とともに手探りで緩やかに進みます。筧さんのテクノロジーは内なるアートを引き出すための〈呼び水〉であり〈余白〉です。何よりもまず新井さんが内側から〈表現すること〉を望み、もし身体に異変が起きたら即座に中止される。アートやテクノロジーの実験が〈いのちのケア〉よりも優先されることは倫理的に許されません。自然に立ち現れる〈場〉を、そこに関わる全員がありのままに受けとめて、考えるこころみです。

実験の途中、自らの〈表現〉を補助する事務局スタッフに対して、新井さんが「(今は)何もしないでください、自然に任せて。失敗したように見えてしまうから」と言葉をかけたシーンが象徴的でした。〈アート〉と〈ケア〉の差異とは何か。両者がとけあうには何が必要なのか。この実験は〈問い〉であり、ある種の成功や正解を求める場ではない。だからこそ筆者も含めた全員が場に関わり、考える必要があるのだと思いました。

〈そもそも〉と〈これから〉をつなぐ関係性

前年度の〈公開実験〉は偶然、春一番の吹いた夜に実施されました。当時の新井さんは積極的に車椅子から降り、3人の介助があればかろうじて立つことも可能だった。明らかに変化し始めた身体機能を受け入れながら、全身で〈表現〉とは何かを探る実験だったと思います。暗闇に映し出された3人の影、声、そして風で往来する窓の外の枯れ葉の音が美しく、切なさも感じた夜でした。

あの日は直前に簡単な段取りを決めたそうですが、本番のセンサーの不具合が〈呼び水〉となって、即興的な表現がつぎつぎと生まれていました。メンバーの手探りの関係性を象徴するように、アート/テクノロジーの境界線もまだ明確に引かれていたと思います。それが実験後のアフタートークで、新井さんが自身の〈病〉とテクノロジーの〈不測の事態〉を重ね合わせたことで〈場〉の空気がなごみ、メンバー間の境界線も静かにとけだすような瞬間がありました。この実験には〈余白・あそび〉が大切で、それはケアとも結びつく大事な視点だと気づきます。

そこから1年を経たメンバーの関係性は今回どのように変化したでしょうか。新井さん&板坂さん&佐久間さんは2024年11月の豊橋の舞台で共演していますが、そこから既に2か月近くが経過しています。この日の新井さんは徒歩5分ほどの自宅から会場入りの準備に、板坂さん&ヘルパー大高さんの介助を得ながらも数時間を要しました。発声と呼吸は幸いなことに維持されていますが運動機能の変化は否めず、今回は僅かに動く指先が操作する電動車椅子での参加です。そしてこのハイテク電動車椅子が、もうひとつのテクノロジーの存在であったことは後編で触れたいと思います。

この日までの1年間に数回の打合せがあったとはいえ、実験内容は不確定のプロジェクトです。先に会場で準備を進めていた筧さんが「今回は自分もアーティストのひとりとして即興的に関わりたい」と話していたことも印象的でした。表現者/技術者/介助者/スタッフ/観察者といった分業的な役割の前に、まず全員がこのプロジェクトに対して〈人として〉真摯に関わること。その態度から生まれる〈場の関係性〉に、アートとテクノロジーがひとつだった遥か昔、古代のテクネ/アルスに立ち返るような〈イメージの断片〉が生まれていくのだと思いました。

記録の視座:場の関係性を〈きく〉こと

このプロジェクトを記録するにあたって、筆者は「サウンドスケープ」という音楽領域の視座を使っています。一般的には「音の風景」と詩的に訳されますが、学術的には「音風景」もしくは「音環境」とします。全身をセンサーにして知覚した世界を〈図形楽譜〉や〈音地図〉のように記録します。

この世界観を提唱した作曲家R.M.シェーファーには生まれつき重度の視覚障害がありました。画家の道を断念して音楽へと進み、視覚と聴覚のあいだに発見した世界を「サウンドスケープ」と呼びました。それは作曲のみならず、音楽教育、環境問題、社会福祉へと応用されていきました。

この視座から〈場〉を捉えると、複数の事象が同時多発的に立ち現れます。音楽のように時間と空間がとけあい、時には個人的な想いや記憶も想起される。知覚される情報量は〈鳴り響く森羅万象 Sonic Universe〉のごとく多いので、文章だけでなく写真(目)でも記録しています。そして特に印象的だった〈6つの風景〉を取り上げ、複数の事象が響き合った〈現象〉として捉えています。

時系列的な記録については、今後公開される動画(撮影/編集 丸尾隆一)をご参照ください。このプロジェクトはさまざまな視座から〈みて・きいて〉そして共に考える実験なのだと思います。筆者が捉えたこのレポートも、細部に宿る〈表現とケアとテクノロジーのこれから〉に光をあてる一助となれば幸いです。

風景Ⅰ 「驚異の部屋」のオートマタ、あるいは〈白い棒〉

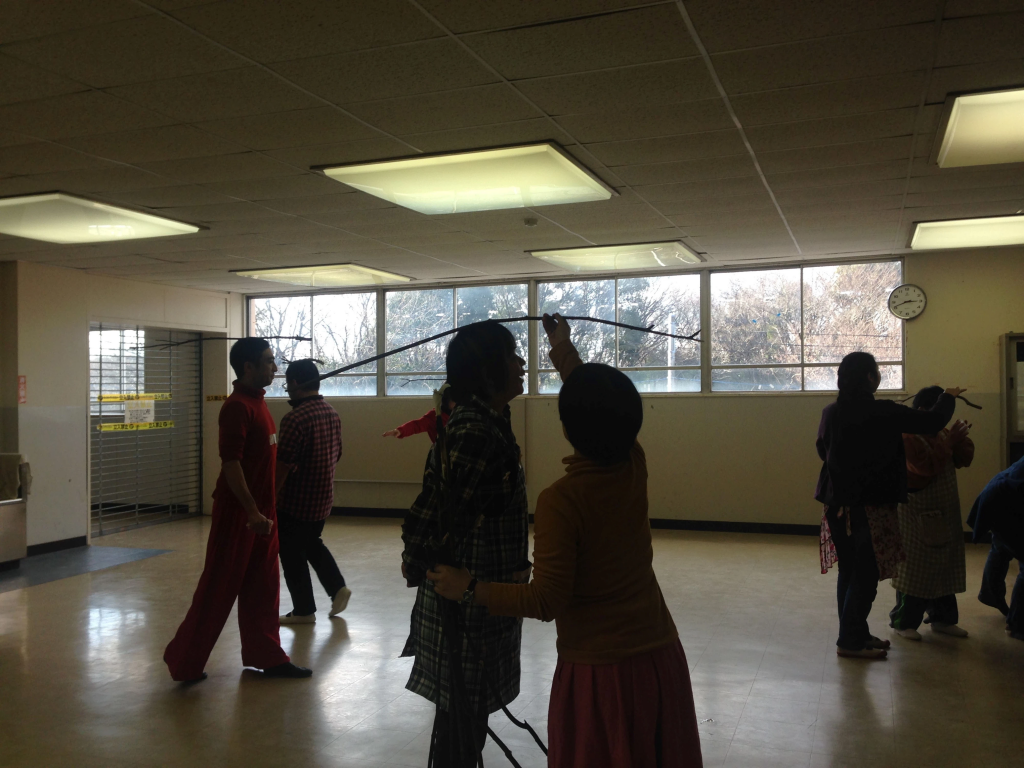

昼に新井宅に立ち寄り、2時前に会場入り。隣室では和太鼓サークルの練習中。会場内は緊張感とも違う集中度の高い静寂に包まれている。微かに太鼓の音がきこえる。カーテンを閉じた窓の前では、先端がわずかに傾いた180センチ程の白い棒が5本、風もないのにゆらゆらと不安定に揺れている。得体のしれない不気味さがある。昨年の2本のレインスティックからモノの存在感が大幅に増した。微かなモーター音。床に散乱したコードの存在が美しい。筧さんは黙々と丁寧に各装置のケアをしている。その姿は中世ヨーロッパの「驚異の部屋」に集められた機械人形(オートマタ)を操る人形師のようだ。

途中、忘れていたという風にカーテンが開けられた。レース越しの窓から冬の光が差し込み、部屋の雰囲気が一変する。屋上庭園、その向こうにはビルが立ち並ぶ。窓を通して内と外がつながると「驚異の部屋」は消え、機械人形の魔法もとけていく。白い棒たちは自転するオブジェに見えた。窓の外では風に吹かれたススキがゆらゆら揺れている。5本の棒の向かって右2本が設置距離と周期の関係で、時おりキリンが挨拶を交わすように先端が干渉する。後の実験では中に鈴が入れられ、頭が触れるたびに「チリン」と音がしていた。

動いている5本の白い曲線。天文学や数学的なアポロンの美も感じる。僅かに軸を傾けて自転する地球の歳差運動も想起する。天体の回転運動と踊りの起源は無関係ではない。その棒たちが踊る前で、先に会場入りしたジャワ舞踊家の佐久間さんが身体のケアをしている。白い棒とはまだ無関係に見える。しかし佐久間さんは、実はこの時点で既に白い棒の〈正体〉に気づいていたという。しかしその〈正体〉を知っても、棒たちの回転運動や緩やかな曲線に数学的な〈美〉や不思議さを感じていたとも話していた。ジャワ舞踊は宇宙とつながる踊りである。

「5という数字には何か意味があるの?」と、ふいに全体監修の小林さんから筧さんに質問が飛ぶ。筧さんの説明を要約すれば「深い意味は無いが、3はアーティストと1対1の関係性を生むので避け、4も2対2になるから避けた」という。誰かが「4は縁起悪いし」と呟いた。ただ白い棒が回っている。それだけの風景に記憶が想起されたり、ある種の哲学を感じる。それはなぜだろうかと考える。

風景Ⅱ〈にょろにょろ〉そして〈ヤジロベエ〉に

白い棒の〈正体〉は、筧さんがホームセンターで直感的に出会った〈配管カバー〉だという。それは冬に水道管の凍結を防ぐ目的で作られたモノである。人間と同じ〈筒状〉で、柔らかな素材はぶつかっても痛くない。筧さんによれば、棒に差し込まれた回転軸は「好きな場所で切ることもできる」そうで、実際に棒の回転軸には長短の差異があった。軸が短ければ折れ曲る角度が大きくなり、揺れ方も不安定にみえる。軸が長いものは限りなく〈棒状〉だ。つまり内側に生まれる〈余白〉は棒の個性であり、アートの包容力でもある。見方を変えれば〈みえない障害〉とも言える。黙々と身体のケアをしていた佐久間さんが、実は冬になるとこの白い棒たちを〈配管カバーとして〉使っていると打ち明けた。得体のしれない存在だった白い棒が一気に身近に感じられた瞬間だった。

実は新井さんから「今日は筧さんに挑戦するつもりで、こちらも”テクノロジー”を準備したんです。おたのしみに!」と、家を出るときに楽しそうに告げられていた。それが自分が玄関で倒しかけた長いケーブルモール〈配線カバー〉であったことは、新井さんと板坂さんの到着後すぐに判明する。

新井さんは〈配管カバー〉を見て直ぐに「にょろにょろ」と呼んだ。あの有名な「ムーミン谷」のニョロニョロではない。野口体操では身体の状態を「にょろにょろ」と表すことが多い。ほかにも「ふわふわ」「ぐちゃぐちゃ」「ゆらゆら」など、宮沢賢治のようなユニークなオノマトペが頻繁に登場する。後日、新井さんに確認すると「にょろにょろは〈棒の状態〉の描写」だと話していた。

弧を描く〈配管カバー〉と〈配線カバー〉。このシンクロニシティは前段階の打合せで、新井さんから筧さんに「ゆらゆら」「びよんびよん」など言葉のイメージが共有されていたからと、当事者たちは分析する。新井さんは用意した”テクノロジー”をさっそく背中に差し込む(ヘルパーさんが)。まるでチョウチンアンコウのように脊椎の延長上をセンサーにして、弧の先端につけた鈴を「チリン」と鳴らしている。しなやかに、びよんびよんと、新井さんを乗せた車椅子が室内をめぐる。身体(感覚)の拡張はテクノロジーやダンスの本質にあるだろう。音にもその性質がある。板坂さんが太鼓の腹をぐるぐると擦ると、白い棒たちが音に合わせて踊っているようだ。車椅子をリクライニングして腹の上で棒の回転振動を確かめている新井さんは、天井と臍の緒でつながれた胎児のようにも見えた。

新井さんは今度は〈配線カバー〉を頭に乗せてもらい、ヤジロベエのようにバランスを取り始める。いつの間にか佐久間さんも、にょろにょろを頭に乗せている。この風景は10年近く通った横浜の福祉施設カプカプの、ある日の光景と重なった。庭で拾った木の枝をみんなで頭に乗せてあそんだ午後。ALSになっても、新井さんの内なる身体感覚が求める世界は変わらないと実感する。その新井さんは「ヤジロベエとはそもそも〈誰〉なのか」と問う。後日調べると、江戸時代の大道芸人の名で、荷物を運ぶ姿が人形になったとある(諸説あり)。しかし物理法則を利用したこの科学玩具は世界中に存在する。引力との関係性を探る〈バランスを取る〉という行為は人間の本能だろうか。微動だにしない人形型の支柱を〈正直者〉の象徴と考える文化もあるらしい。重力を逃すために設計されたという車椅子に姿勢よく座り、頭に棒を乗せたヤジロベエ・新井さんはまさに〈正直人形〉だ。

風景Ⅲ 日が暮れる、波のリズム、踊りのはじまり

窓の外では日が暮れ始めた。新井さんは舞台人らしく照明チェックをする。外のフェンスにスズメがとまる。隣室の「ダダスコ、ダダスコ」はいつの間にか消えていた。

18日の〈公開実験〉は日没に始まり、宇宙の時間とともに進む。この日は曇り気味だったが、思わず宮沢賢治の『獅子踊りのはじまり』を思い出す。西日に光る野原に落ちた〈白い手ぬぐい〉を前に、鹿たちが「なにだた、あの白い長いやづあ」と怖がりながらも関係していく。その滑稽な関わり方や動きが、岩手県の有名な郷土芸能「獅子踊り」を生んだという創作物語だ。にょろにょろの形状は岩手の踊り手たちが頭につける装束ともよく似ている。得体のしれないモノとの関わりから踊りが生まれるという賢治の着想が、実はこの日の実験内容とも響き合う。

にょろにょろのサイズ感(しかも5本)は〈共演者〉と言ってもよい。3人はその関係性の在処をあそびながら探っている。演算ではなく筧さんの感覚で決められた回転周期はゆったりと生理的なリズムを生む。ふと佐久間さんがジャワ舞踊の波のリズム〈ombak banyu オンバッ・バニュ〉から始めたいと提案した。そして棒に背を向けて、静かな振子のように小さく左右に揺れ始める。その波のリズムは不思議と棒の回転周期と響き合いながら、いつしか新井さんと板坂さんに波及する

〈手仕事〉を大切にする板坂さんは、自分の手で棒の質感や重さや存在を確かめるように積極的ににょろにょろに触れる。新井さんは僅かに動く指先を奏で、運転レバーを操作しながら、「カチカチ」「ウィーン」と車椅子の機械音も奏でていく。そして石庭に岩を置くように自身の位置取り〈ベストポジション〉を探っている。時には車椅子をリクライニングにして、90度近くに折れ曲がった左端の棒の下に位置取り、リンボーダンスを踊る。佐久間さんは波のリズムを展開する。

ある瞬間、3人が不意に一列になってにょろにょろへと向かいだした。5本の棒たちを〈共演者〉として受け入れたように、そこから場のモードが切り替わり〈踊りのはじまり〉が立ち現れた。

途中、〈配管カバー〉のスリットを利用して、白い棒が回転軸に対して水平に差し直された。危ういバランスを取りながらゆっくりと回る棒は綱渡りをするヤジロベエか、未来派ダンスのプロペラか。限界まで速度を落とした棒の根元にクリップライトがはさまれた。波になった佐久間さんはそれを〈灯台〉と呼んだ。縦から横になった棒が回転運動の象徴にみえる不思議。

新井さんがプロペラとリンクするように、車椅子をゆっくりと旋回させる。赤と緑のテールランプが美しい。ふいに「あー」と声を出しながら車椅子で部屋を横切ると、止まっていた一本の棒が偶然動き出した。新井さんの声に棒が反応したように見えた。

風景Ⅳ 〈休憩中〉とけていく、表現とケアとテクノロジー

ある意味で、この日の休憩中が〈表現とケアとテクノロジー〉の境界が最もとけていた風景だったとも言える。

新井さんの肺に強制的に空気を送り込む〈呼吸リハビリ機器〉の使い方が、ヘルパー大高さん、板坂さんによって実演された。指にはパルスオキシメーターがつけられ、その数字にみんなが一喜一憂する。新井さんの内なる肺の存在に想いをはせる。今度は空気を送り込まれてリフレッシュした新井さんの足を、佐久間さんと板坂さんが血流ケアのために動かす。「こうして誰かに足を動かしてもらうことで、自分で動いているような錯覚が生まれる」と話す新井さん。足のリハビリ運動はどんどん調子をあげて、いつの間にか「東十条の伝統芸能」と名付けられた小さな踊りが生まれていった。

一方で、目の前で繰り広げられる新井さんの伝統芸能を気にしながらも、筧さんは次の実験準備に余念がない。オートマタの人形師から、今度は実験室の科学者の佇まいだ。時おりヘッドフォンをしては難しい顔をしている。炭酸水の〈泡が消えていく音〉をマイクに収めたいという。〈泡が消える音〉とは何かを想像する。消える=減衰の世界に生まれる〈かそけき音〉。それは有音・無音論争が100年近い今もつづく〈蓮の花がひらく音〉の存在にも似ている。それは探し求めた人だけが〈きく〉ことができる、儚くて美しいイメージの音だ。テクノロジーは夢を実現する道具でもある。

風景Ⅴ:医療チューブがつなぐ世界

「東十条伝統芸能」のメンバーが筧実験室に合流するように、いつの間にか後半の実験が始まった。あらかじめ用意されたストローを炭酸水&洗剤が混ぜられた容器に差し、佐久間さんが息を吹きこむ。「ブクブク、ゴボゴボ」と〈泡が生まれる音〉がする。それは〈かそけき音〉とは正反対の生々しい音である。その生命力あふれる音から、佐久間さんの中で国内やインドネシアできいた〈田んぼの蛙の声〉の記憶がつぎつぎと想起された。闇の中に泡が沸き立つように、受け止めきれないほど蛙たちが迫ってくるような、濃密なサウンドスケープが語られていく。

「うちに沢山余っていたから」という新井さんからの提案でストローが痰の吸引チューブ(カテーテル)に切り替えられる。〈配管カバー〉〈配線カバー〉〈吸引カテーテル〉がこの日の主要な〈ブリコラージュ〉だ。本来の目的や意味をずらしたモノたちは、不思議と人と人の境界線も溶かしていく。吸引チューブはALS患者の日用品であり、身体機能の一部でもある。そのリアルな手触りや質感や存在感に真剣な態度が引き出されていく。まるで手術室のように、気づけばスタッフ全員の協力体制が自然に立ち現れた。誰からともなく、泡の下から光を当てるアイデアが出た。灯りが照らし出す風景はとても美しい。

はたして医療器具であそぶことは不謹慎だろうか。筆者の中にふと〈問い〉が生まれた。カテーテルは日常と非日常をつなぎ、身体機能を拡張して、いのちの世話をする。ケアとテクノロジーがとけあう非常に重要なモノである。アートがその本質を浮き彫りにする。ここから24時間体制の〈ケアとテクノロジーのある暮らし〉をおぼろげに見据えている新井さんと板坂さんにとって、今は生きること全てが思考実験の連続だ。そのなかで生まれた余白にアートが生まれる。アートが余白を生むこともあるだろう。痰の吸引時、この時の実験が想起されたら心が少しは軽くなるだろうか。そうだといいなと思う。

続いて新井さんは、休憩中に使った〈呼吸リハビリ機器の音〉にも好奇心を向けた。板坂さんと佐久間さん、ふたりがかりで音具のように奏でてみる。小さなバグパイプのような形状とは似つかない〈かそけき音〉がした。

風景Ⅵ:〈白い線〉が描く宇宙のロゴス

〈カテーテル〉に触発されたように3人の踊りがはじまった。チューブを拡大したような〈配管カバー〉に声や息を吹き込んだり、触角のようにつながる。前半よりも白い棒が身体化されて、3人をつなぐメディアとなっている。板坂さんと佐久間さんは対になって〈原初の生命体〉のように踊る。新井さんはヤジロベエになる。日はすっかり暮れている。室内の照明を落とすと、カーテンが開けられた窓ガラスが鏡のように室内を映し出す。部屋の内と外が重なり、窓の向こうの庭園にもにょろにょろが立っている。壁面の鏡の前に新井さんが持参した調光可能な電球色のライトが置かれる。オレンジ色の灯りが壁や天井に影を映し出し、白と黒の曲線が交差しながら蠢いている。時間と空間がとけ合った異空間は劇場のようでもある。棒を回転させていたテクノロジー、そして踊る3人の身体さえ消えて、棒そのものが空中で踊っている。つぎつぎと白線の宇宙が描かれる。ススキが揺れている。

メモ①:段取りを決める

この後、18日の〈公開実験〉で白い棒を床に固定するかどうかの議論があった。佐久間さんが「固定するならそれはそれで。こちらは覚悟すればいいだけだから」と話していたことが印象的だった。ちなみに棒は動線確保から4本となり、散乱していたコードは〈配線カバー〉で整理された。

この日の実験で生まれた〈イメージの断片〉がホワイトボードに書き出され、全員の協議のなかで本番の緩やかな〈段取り〉が決められた(内容は後編で紹介します)。

メモ②音と光の記憶

今回印象的だったのは、会場の誰もが自分の持ち場に対して黙々と集中し、全体を通して静かな時間が流れていたことだ。1年を経て新井さんの肺活量が変化し、発声回数や声量が小さくなったことも理由のひとつだが、この場が新井さんにとって身体表現から思考実験の場へとシフトした印象があった。

音のスケッチ:日の入り時刻前の隣室の太鼓「ダダスコ、ダダスコ」/にょろにょろが回る僅かなモーター音、空調の音、電動車椅子の操作音「カチカチ」「ピッピッ」、走行中や座高の上下に伴う機械音の「ウィーン」、板坂さんが擦った太鼓のグラインド音、マラカスのシャカシャカ、鈴の「チリン」、泡のぶくぶく、ごぼごぼ、新井さんの絞り出すような「あー」という声、鳥の鳴き声のような「チッ、チッ」、呼吸音、佐久間さんの田んぼのカエルの声の記憶、足を擦る音

光:新井さんの車椅子のテールランプ(赤、緑)。調光可能な鏡の前の電球色ライト、灯台の灯り、天井の蛍光灯、窓の外のマンションの灯り、夕暮れの光の変化

メモ③:それぞれのテクノロジー〈本人の言葉から〉

新井さん:メカニズムを備えたモノ、装置。重力を受け流してくれる(電動車椅子)、肺に強制的に空気を送りこむ(呼吸リハビリ聞き)、痰を吸引する〈カテーテル〉、パルスオキシメーター、配線カバー

佐久間さん:先人たちの知恵がつくったジャワ舞踊の〈型〉。身体を拡張するもの

板坂さん:ミシンのように手を補ってくれるもの、自分を越えないもの、どうしても影響をうけてしまうもの

筧さん:壊れてもその場で直せるもの。仕掛けるのではなく〈ただそこにある〉もの。自分には制御できない余白をもつもの。手放すことができるもの。相互関係、触媒、配管カバー

〈備忘録〉

個人的には、ゼロから関係性が立ち現れていった12日のリハが〈実験〉。4人のアーティスト×5本の白い棒、アート×ケア×テクノロジーの境界、つながる部屋の内と外、時間と空間の融合。さまざまな関係性がとけあって生まれる〈イメージ断片〉を、新井さんの〈これから〉に想いを馳せながら、ある種の緊張感をもって進む時間だった。

緩やかに決められた〈段取り〉を追いかけるように18日の「公開実験」が実施される。昨年の筆者のように「公開実験」だけをみた人とは場の受け止め方が違うはずだ。だからこそ後編では〈初見の〉参加者の感想を交えながら、プロジェクトの〈これから〉に思いを馳せたい。この日は無事に〈リハ〉を終えて、思わず1週間後に〈本番〉を控える舞台人の心境になったが、プロジェクトの本質を見失わないようにと肝に銘じた。

余談だが、準備の中で17日に30年目を迎える阪神淡路大震災の話題になった。世代の違う皆さんそれぞれに特別な記憶や想いがあって、このプロジェクトが関西発であることを再認識した。2011年の東日本大震災から始まった筆者の〈音楽、サウンドスケープ、社会福祉〉活動もまた〈縁結び〉である。

オマケ〈新井一座:カプカプのヤジロベエ実験〉

筆者:ササマユウコ(音楽家、芸術教育デザイン室CONNECT代表)

1964年東京生まれ。作曲・演奏活動を経て、2011年東日本大震災を機に「音楽、サウンドスケープ、社会福祉」の実践研究を始める。ろう者のオンガク、即興カフェ、空耳図書館など。2015年以降、新井英夫&板坂記代子と共に横浜・福祉施設カプカプのワークショップ・コレクティブ「新井一座」にて音風景を担当。アートミーツケア学会理事、2023年「関係性の音楽/リレーショナル・ミュージック」提唱で日本音楽即興学会奨励賞受賞

https://yukosasama-web.jimdosite.com/

2026年01月11日

2025年11月14日