2026年01月11日

2025年11月14日

目次

Art for Well-beingプロジェクトでは、病気や事故、加齢や障害の重度化など、心身がどのような状態に変化したとしても、創作や表現など文化芸術活動をはじめることや続けることができるように、テクノロジーの活用方法の模索や、人材育成に取り組んでいます。

これまでさまざまな〈技術者〉や、アート、ケア、テクノロジーに関心がある人たちと一緒に実践して、可能性を多く発見してきました。一方、障害福祉の現場で(一過性ではなく)持続的に取り組む方法がわからなかったり、現場の理解を得ながら人を巻き込んでいくことが難しい、といった課題も同時に見えてきました。

そこで今回、アート、ケア、テクノロジーを組み合わせた表現活動を、障害福祉の現場に導入するためのワークショップを開発して、実践するハッカソンを2日間にわたって開催しました。

今回集まったのは、福祉の現場に関わるかたがただけではなく、コンサルティングや、クリエイター、医療関係者、学校の先生など、さまざまな背景と経験をもつ20名。

ファシリテーターにはこれまでArt for Well-beingでさまざまなプロジェクトに関わっていただいている小林茂さん(情報科学芸術大学院大学 [IAMAS] 教授)をお招きしました。

1日目は、いきなりワークショップのアイデアを考えるのではなく、アートの現場である〈アートセンターHANA〉の見学や、メンバー(アートセンターHANAの利用者)との交流、現状のテクノロジーを知るためのツールやデバイス* を使ってみるなど、アート・ケア・テクノロジーを体験する時間を過ごしました。

2日目は、実際にどのようなワークショップが考えられるのか、これまでの体験をふりかえりながら、グループに分かれて考える時間となります。本レポートは2日目を中心に書いています。

1日目を経て、それぞれのグループごとに分かれながら、始まる前から昨日の振り返りが始まるなど和やかな雰囲気で開始時間を迎えました。

小林茂さんからの挨拶で始まり、まずは1日目の振り返りからスタート。お一人ずつ、昨日の体験を通しての気づきや不安に感じたことなどを共有し合います。

アートセンターHANAでの体験や、VRゴーグルなどの体験について振り返りながら、アートやケア、テクノロジーに関する素朴な疑問や、これからどんなことができるのか期待と不安が入り混じった感想などが多く挙げられていました。

・これまで知らなかったテクノロジーにたくさん触れて、いろんな可能性があると感じた

・選択肢がたくさんあるといいけれど、自分一人だけだと選択肢自体も自分が想像できる幅でしか思いつかない。背景とか経験が違うみなさんの視点をお借りしながらの今日ワークショップで持続的なものが作れたら良いなと思います

・AIで作られたものは誰のものなんだろう。著作権のことなどが気になった

・自分が勤めている場所で、この場で学んだことをどう組み合わせていけるのか、皆さんと一緒にまた考えていきたい

参加者の皆さんからの感想を受けて、小林茂さんからは課題解決ではなく「可能性感覚」の話が共有されました。

わかっていないことに取り組む上では、うまくいかせるだけがゴールじゃないと思います。これからみなさんがやることは逆算できないことです。新しいことなのでうまくいくかわからない。そんな中で、なんかできるのではないか、なんか面白くなりそう、という可能性があるという感覚を大事にしてもらいたい。

一人だけでもくもくと取り組まず、困った時にはお互いに「どうしましょうね?」と言い合える仲間づくりもこの場でできるのではないかと思います。

1日目の振り返りを終えた後は、ワークショップ開発の1段階目として「これまでの体験で印象に残ったテクノロジー」のことを言語化する時間となります。

テクノロジーってなんだっけ?という抽象的な認識から、具体的な事例や活用方法に認識を変えていく時間。

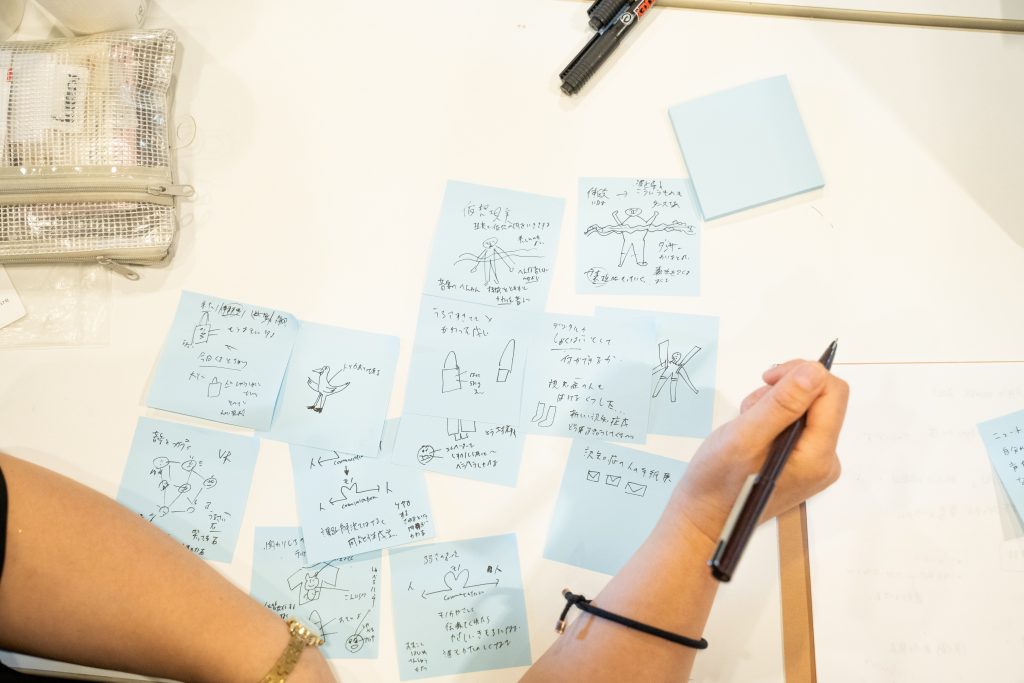

まずは一人ひとりで振り返ってみることに。

一人で書き出してみた後は、それをグループ内で共有。それぞれの視点でどのテクノロジーが、どういう理由で気になったのかを話し合います。

グループで共有した後は、それぞれのグループで話し合った内容を全体で発表。グループごとに違う視点を共有していきます。

・Neutone[*1] を活用して音で何かをやりたいなという話がありました。最終的になにか、メンバー(施設利用者)の表現を素材として集めて、それを見せてみるという割り切りもいいのではないかという話が出ました。

・NeutoneやMRを使った波のもの[*2] も、専門の人がいるからできることだなと感じました。Neutoneも、使う時はよくある変な機械音になるのではなく、おしゃれな音になっているのが重要。呼吸する音が音楽になっていくとか。

・施設の利用者さんがやることを主体に考えていたのですが、Neutoneで人の声を鳥の鳴き声などに変えたりとか、施設内の集会の時間に、これまで集めた声を確認しながら音楽にできると楽しそう。

後はMESH[*3] を活用するとするなら、利用者さんに向けて職員が事前に方法を考えるのではなく、利用者さんと職員がゼロベースで一緒に考えられるのもいいのではという話がありました。一緒にアイデアを出し合いながら考えていけるものだと思います。

また、VRのゴーグルで仮想の空間を使いながら、実際の水に触ってもらったり、音を出したりするとよりリアルになるのかなと思いました。でも、これが表現活動と言えるのだろうかというモヤモヤも同時に生まれてきました。

・聴覚障害のあるかたに向けて、音のない世界にいる子供達の音を聞くという体験はどうかという話がありました。一人ひとりの、音の聞こえの違いを共有するみたいな話。光とか映像みたいなものも使えたらいいのではないか

・アイデアの種がいっぱい出た時間でした。テクノロジーって、こっちがアクションすると側対応するものだと思っていたが、ラグが結構ある。その間をイラッとするのではなく、楽しむという方向で考えられないか。波の体験は視覚に特化するけれど、周りの人が本物の水の音や効果音を出したりする体験があると、視覚に障害があるかたも参加できる。

あえて波をみんなで作るというワークショップも面白いという話がありました。

MESHタグの場合は、特定の音が鳴るようにすると投薬の時間だと教えてくれるとか、そういう機能を使えば介護の現場で実用的に使えたりするのかなという話が出てきました。

*1: Neutone

AIによる音響処理、音響合成のモデルをホストするオーディオ・プラグイン(音楽制作ソフトで使える拡張機能)。AIを使って音をつくったり、編集することができるソフトウェア。

Neutoneを活用したワークショップのレポートはこちら↓

https://art-well-being.site/report/756/

*2: MR「WAVE なみのダンスとMR」アプリのこと。

HMDをつけるだけで水の中にいるような感覚を味わえる。WAVE なみのダンスとMRのワークショップのレポートはこちら↓

https://art-well-being.site/report/1106/

*3: MESH

ブロック形状のMESHタグをMESHアプリとつなげることで、デジタルな仕掛けを簡単につくることができます。

プログラミングや電子工作の知識は必要ありません。アプリ上でつないでいくだけで、スマートフォンの機能やインターネットを活用したスマートな仕掛けを簡単に実現することができます。

ソニーストア(https://pur.store.sony.jp/lifestyle/products/mesh/MESH-100B7A_product/)より引用

各グループの共有を受けて、小林茂さんからワークショップのアイデアを考えるヒントにしてほしいというお話も。

テクノロジーの活用にはいろんな関わり方ができると思います。音を出すというところ、音を探すということでの関わりもできるし、集めた音を編集するというタイミングで関わる人もいる。コミュニケーションも言語に限らない。いろんなステージでいろんな関わりができるので、それもヒントにしてワークショップに参加する人を考えてみてもいいかと思います。

そうしてちょっとずつ関わっていきながら、現場で何かが起きる。五感というと、それぞれの感覚ごとに途切れているのではなく、全部一体化しているという話も最近ある。VRだったら目に見えない人には感じられないのかというとそうではなくて音もでているし、いろんな展開の仕方があると思う。

いろいろ考えていく中でこれは表現活動なのか?という問いもあると思うが、シアターとか美術館で披露されるものだけが表現活動ではなく、日常に埋め込まれていくものだと思うので、広く考えてもらえればと思います。

今回のテーマの一つである「テクノロジー」についての考えをグループ内で共有した後は、現在いろいろと出ているアイデアがあれば中心となるようなものを定めてもらった上で、そのワークショップを実行したらどうなっていくんだろうというのを考えてもらう時間へ。

新しい表現活動が生み出されるとか、劇的な変化がでないとしても、何かが起こってていくのではないかということをグループで対話しながらイメージしてもらうことに。

・デバイスを使った波のMRのところからアイデアを考え始めている。視覚に障害がある方から「MRとかVRは自分のためのものではない」というのを何度か言われたこともあって、デバイスいらずのVR、MRの世界をつくることができるといいなという話をしていて、言葉やさまざまな表現を使って、想像の中でビジュアルを脳内に作っていくような。そんな体験ができればと話していました。

・音だったり映像だったり写真を撮って、何かに変換してみたいなことができたらいいという話をしていました。いかに現場に一般の方が興味をもってもらうところを目標に、現場からいろんな素材を抽出して、関心を惹けるようなワークショップ、プラットフォーム、ツールを考えていきたい。ワークショップをどう広げるかという話になると、議論の半分はお金の話になってきてあっという間に時間になりました。

・さまざまな案がでた中で、Neutoneの話を主にしていました。このグループのメンバーの方が所属している施設では利用者さんが集まる全体集会というものがあって、利用者さんが主人公というか輝ける場がもてるといいなという話があった。障害のある人たちの中ではしゃべれたり、自分のことを表現するという方が中心になってしまいがちだけれど、しゃべるのが難しい方は隠れるという感じになりがちなので、そういう人と一緒に音を集めたり、表現が色々できるんだよねというのを話たり、その集会の中で全体に伝えていくということをしたりしてみたい。ただ、ワークショップをする際にはこちらが主体になって全部やるのではなく、利用者の方や他の職員には事前説明をしつつ、他の活動のこととか音集めのことなどを呼びかけをしたりするというのも大事だなという話もあがっていました。

音を集めるという話の時に、施設の利用者の方が出す音を振り返っていると足をどんどんと叩いたりといった音を出す方もいるけれど、それマイナスの表現ではなく、何かを表現していたり、楽しいと感じているんだよというようにプラスに捉えられるようになる何かができるといいなとか、アルミ缶を潰したり、包丁をとんとんと叩くようなそれぞれの仕事の音などを集めて、わくわくした感覚をみんなで体験できるようなことをしたいと思っています。

・私が所属している施設では年に1回か2回ぐらいみんなで集まって、さまざまな取り組みをする機会があって、その時に障害のある利用者の方でドラムを叩いたり、絵を書いたり、ダンスをやる人たちを紹介したことがあったのですが、後日他の利用者の方から「僕にはこれはできない」ということだったり、利用者親御さんからは「うちの息子や娘の障害の重さではこれはできないかも」というようなアンケートの声があったのがずっと心に残っていた。なかなか表現活動をしにくい方にも、こういうツールを使って何か表現できる、みんなに自信を持ってもらえないかというところを協議させてもらいました。

・病院で普段勤務しているのですが、Neutoneを使って病院内にある無機質な音なども変換してみたりすると、みんなの意識が変わっていったりするのかもしれないと思います。グループで話し合っていると、ケアする側とされる側という関係だけではなく、一緒にどうやったら作れるのだろうかという話もあった。お医者さんから患者さんというのはあるけれど、患者さんからお医者さんに向けてという方向を転換させるというのも面白そうだという話がありました。

・さっきの時間の中では、音を光に変えるとか、そういったことを通して聞こえない子どもも楽しめるというような方向性で考えていたけれど、そもそも聞こえている人の音を何かに変換して、聞こえない子どもに体験してもらうことって、その子どもたちにとって本当に楽しい体験なんだっけ?という問いを改めてグループのみなさんと共有していました。改めてどんな体験ができるのかを考えていく中で、言葉にはなっていないけれど、視覚から伝わるコミュニケーションの情報量というのはとても多いということを話題提供として投げかけました。例えば、人が話始めるタイミングで目線が合わなかったら「今、話を聞く気がないですよ」というのが、言葉にはなっていないけれど、相手に伝わることだったり。そういった目に見えるコミュニケーションをアーカイブしていくような、視覚情報を集めていくようなワークショップができないかなという話をしていました。

前段の「テクノロジー」の話を踏まえて、どんどんと具体的にワークショップのアイデアが形になってきました。ハッカソン後半の全体発表に向けて、今度は当日までにどんなことをするのか、当日に何をするのか、ワークショップのタイトルや、どんな進行でワークショップをやるのかといったことを整理していきます。

お昼休憩を挟んで、午後からは各グループによる考えたワークショップの発表の時間。

準備中に作成したスライドを活用したり、2つのアイデアを発表するグループや、実際のワークショップを実演するグループもありました。

耳の聞こえない子どもらに対して、目線とか身振りとか手振りとかを活用したコミュニケーションをどうとっていくかという話の中で、子ども達は面白くなかったらそれで終わってしまうから、何か楽しい体験をしたいという話になりました。

元々は人それぞれの見ているものや聞いているものの交換というところで、お互いの世界の共有という話もしていたのですが、結果的にそれより楽しいとかそういう理由がないとそこから先のワークショップにつながらないのじゃないかというところで、聴覚障害がある子どもたちを対象に、プログラミングの授業をやっている車椅子利用者のかたがいるのでそのかたに「ブレイくスルーMESH講座」と題してMESHの講座をしてもらうといった案と、言葉にならないコミュニケーションというところに焦点を当てました。

ほかにも「テレパシー開発ワークショップ」をやりたいという話が出てきました。テレパシーというと頭の中で思っていることを交信するという意味合いがあると思いますが、ここでは言葉を使わずに何かを意思表示したりとか、受け取ったりするシーンがたくさんあるのではないかという意味で使っています。聞こえる、聞こえないといったことは関係なく、街中にある、言葉にはならないコミュニケーションを集めて、それを作って言葉にして、その日集まった人たちとの共通言語にするというワークショップができると面白いという話をしていました。

ワークショップのアイデアは出るけれど、参加する人は本当に面白いのかどうかというのを議論するのが難しくもあり、答えを出しがいがあるなと感じていました。参加する人のことを想定した場づくりという観点を今回のワークショップでは含んでいるつもりではあります。

病院のスペースで、医療スタッフや患者さんが入り混じってやっていきたいと思っています。ワークショップにつなげるために、アートにしようとしすぎて完璧に辿り着かないから、過程を楽しみながら気づきを求めていくというのがアートだということもで伝えながら進める必要がありそうです。

見た目としての障害とか、生きづらさの障害をどうやったらワークショップを通して考えられるのか。障害について話し合うのではなく、誰かにとっての好きな音や、嫌いな音もいろいろ集めながら、それぞれの音を共有することが誰かの生きづらさを考える導入になるのではないかとこのワークショップを考えました。

もう一つのワークショップのアイデアとして、MESHを活用して日々の困りごとを引き出す媒体として使えるのではないかというものを考えました。学生のかたがたや認知症のかたを対象にしたワークショップをイメージしているのですが、ワークショップを実施する際にはどなたでもわかりやすいような絵やアイコンを活用して、視覚的にわかりやすいものを用意したいと考えています。

Neutoneを使ったワークショップで「音で音をつくろう」というタイトルのものを考えました。目的のところをグループの中で話していた時に、音自体も表現であるというところに気づけたらいいなという話があり、まずは知る、気づくというところを目標に、利用者のかたが自分のことをアピールできるものに使ったりできるのではないか。音の表現で、利用者さんのことを知ることができるのではないかということを目的にしていきたいと思っています。

日常の中にあるゆったりしている時間、仕事をしている時間、咀嚼音などの音を集めて、ハッカソンの中間発表の時にどんな素材が集まったのかを報告していきたい「音で音をつくろう」というタイトルなので、いろんな音をつなげていって、利用者のかたが楽しんでくださるような体験になればいいなと思っています。

素材の回収ワークショップを考えている。録音できる音や、写真で撮れるものを福祉の現場で回収できるような体験ができれば。福祉現場にある素材を、クリエイターの方と共創して作品を作ったりしながら、福祉の現場に興味を持ってもらう人を増やすというところを目的に開催したい。目的に向かっていくワークショップを3つ考えていて、1つ目が福祉事業者向けのワークショップとして、日々の中にあるいろんな素材をとにかく集めてみるというものができるようなもの。

2つ目はクリエイター向けのもの。集められた素材を活用して、作品を作ってくれる人を増やすというワークショップを考えている。作品作りのアーティスト、クリエイター、インフルエンサーのかたを増やしていきたいということを考えています。3つ目に福祉とアートに興味のある方むけのワークショップとして、素材を鑑賞したり、現場の見学や、実際に作ったメンバーと交流したりできるような体験を考えている。

MRのWAVEを活用していきたいと考えている。この体験の仕方を面白くしてみたいというところが発端となって内容を考えていきました。ゴーグルをかけた一人が個人的な体験をしている姿を凝視していいのかなとも感じたり、それをなんとかみんなで共有したり、立ち上げてみたらいいかどうかという視点でアイデアを話していました。

タイトルを「wave a story」というお話を紡ぐという意味の言葉にしてみました。ゴーグルをつけてMR空間を体験する人と、それ以外の人は効果音を出してみて、MR空間の波の様子に合わせて周りの人が音を鳴らしてみることで、全員が参加できる体験をつくっていく。

体験をした後は、参加者それぞれがイメージしたストーリー、見えたものをシェアして、同じものをみている気がするけれど、違っていても面白いというところが感じられればと思います。それらのストーリーを生成AIに伝えて、どんなストーリー、作品が立ち上がってくるのかというところまでを体験にしてみてみたいです。それぞれのグループの発表に対して、参考になるような研究やツールをシェアしてくださる方や、人を巻き込む時の流れや方法についてはどう考えるといいのか、ワークショップのアイデアを実施する前の段階としてこういうこともあったほうがいいのではないか、など、アイデアを実現していく中で大事な視点や、具体的な解決方法の共有や質問がたくさんでてきました。

今回の2日間のハッカソンを体験して、得たこと、学んだこと、感想のシェアということでお一人ずつ共有いただきました。

・1日目のフィールドワークをしてみなさんと共通言語ができて、2日目にワークショップを作っていくところで、テクノロジーを活かすことと、プリミティブな体験を組み合わせると相性がいいワークショップができるのではないかという感想を持ちました。よりプリミティブな関係に寄っていくとアートに寄ってきて、それをつなぐための媒体みたいなのがテクノロジーだと、よりヒューマンスケールになっていく体験にできるのではないかと感じました。

・来た時よりも、さらに自分のなかでよくわからなくなった気もするんですけど、思っていたよりはテクノロジーが身近になったなと感じます。みなさんとお話できたことも明日から自分の中に落とし込んで取り組んでいきたいと思います。

・もっとメンバーの方と触れ合ったり、実際にテクノロジーを作ったりしたりという体験もぜひやってみたいと思った。

・1日目の時にたんぽぽの家の利用者さんがすごく自信に満ち溢れていた印象が強くあった。絵を描くことだけが表現活動じゃない、手を動かすことだけでも表現活動なんだと気づけたことがすごい収穫だった。テクノロジーを使うことで、その表現を作業所内外に発信できていくというところがこれからの自分たちの勤めだなと思う。テクノロジーを使うこと自体も、人と人の関係が大事なんだということを感じた。

・Well-beingというと必ず幸せというか、マイナスからプラスに思われがちで、そういう認識が自分の頭の中にあった。アートをする上で「可能性感覚」という新しい観点と考えが自分の中にできてきて、2日間を通して腑に落ちた部分があり、考え方が変わったと感じています。

・自分は福祉の現場で働いていないけれど、ワークショップを通してみなさん言語化がすごく上手だなと思った。所属しているところによって、ワークショップの内容も変わっていくのが面白かった。すごくいい体験だったし、自分たちのところに持ってきた時にどうすることができるだろうというのを考えたい。

・自分は障害の当事者として参加していたけれど、みんな立場によって見えているところが違っていた。同じテーマでやっていてもそこでいろんな意見が出てきて、皆さんの考え方、それぞれがもたれている知見を知ることができた。今後自分がアートとして発信していく時に、いろんなことを考えて表現ができていくのかなと思いました。

・2日間の中で印象に残っている話がありまして「創作の流れは、個人が0から1を急に思いついて何かを作るという流れもあれば、企業や社会からお題をもらって作る流れもある。何かしらのとっかかりがある方が考えやすい人もいる」という言葉だったんですが、今回のワークショップも自分にとっては同じような流れなのかと感じました。「テクノロジー」というお題があったからこそ、考えられたことが多かったなと思います。

みなさんの振り返りを共有いただいた後は、ファシリテーターの小林茂さんからまとめをいただきました。

普通だったらこれでイベントが終わるのですが、実はこれが始まりでしかなくてですね。みなさんが実際にこれから実践していくということで。実践していく中で次々と課題が出てくるかもしれません。だけどそういう時に、自分1人だったら心が折れちゃうかもしれないですけれど、今回は同じグループのメンバーだったり、2日感を一緒に過ごした他のメンバーもいらっしゃいますし、中間発表、最終発表といったところでまた再会できるといったところがあるので、それを励みにしてぜひ取り組んでいただきたいと思います。この2日間が終わって、普段の業務に戻っていくと、なかなか新しいことにチャレンジすることが難しくなりがちですが、発表しないといけないとなると、なんとなくやらないといけないということになると思います。かといってものすごくプレッシャーを感じてもらうこともありません。なにか予測不可能なことがおこって進めることが、あるかもしれませんし。逆にプレッシャーというよりはちょうどいいマイルストーンとして捉えてもらえればと思います。次回の発表の時にはうまくいったことだけではなくて、ここがうまくいかなかった、難しかったというところも含めてお話いただけるといいのかなと思います。2日間本当にお疲れ様でした。

今回のハッカソンは、実施した2日間のワークショップの後に、実際にそれぞれの現場で実践していく途中の発表や、実践を終えての最終発表を含めてのプログラムとなります。

次回は12月に予定している中間発表。この体験を踏まえて、どのようなワークショップが生まれていくのか楽しみです。参加者の皆様、ありがとうございました。

2026年01月11日

2025年11月14日