2026年01月29日

2023年10月27日

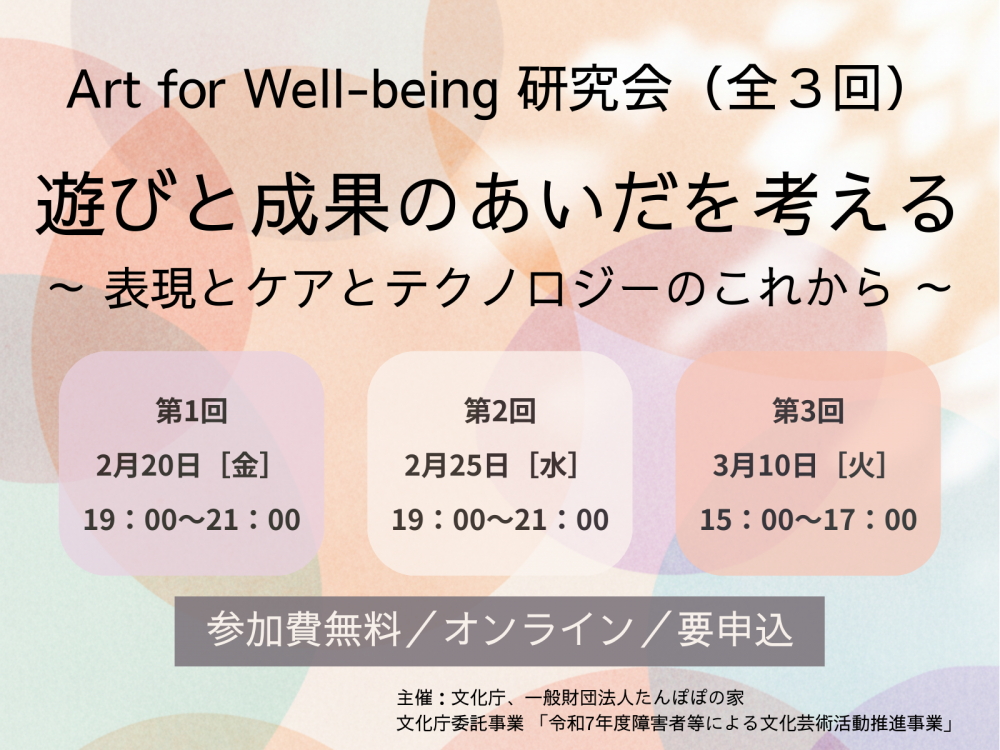

8月19日に大阪・京橋で開催した、「セミナー&ワークショップ『Art for Well-being 表現とケアとテクノロジー』」のレポートを公開します。

渡邊淳司さん(NTTコミュニケーション科学基礎研究所)によるウェルビーイングに関する講演&ワークショップから始まり、新川修平さん、川本尚美さん(NPO法人100年福祉会 片山工房)からの活動のご紹介、そして全員によるディスカッションと、盛りだくさんの内容になった本イベント。

特に最後のディスカッションでは福祉とテクノロジーどちらにも通底する、人と人のコミュニケーションのあり方に話が広がり、示唆に富む議論が生まれました。

長文のレポートですが、ぜひご覧ください。

(レポート:廣内菜帆)

まずはじめに、Art for Well-being事務局の小林大祐から、本プロジェクトについての紹介を行いました。

Art for Well-beingのプロジェクトについては、以下のリンクからご参照ください。https://note.com/goodjobproject/n/n7eb32b175618

【話者】渡邊淳司(日本電信電話株式会社 上席特別研究員)

私が「Art for Well-being」のプロジェクトに関わらせていただいたのは、私がウェルビーイングや触覚の研究をしていたり、視覚障害の方とのスポーツ観戦に取り組んでいたからなど、いくつかの理由があるのだと思います。

まず、今回の取り組みで生まれた「触覚講談」について説明したいと思いますが、この取り組みには、幾つかの段階があります。はじめに、たんぽぽの家の中村真由美さんや、たむちゃんが書いていた日記を拝見したのですが、その日記を「講談」というフォーマットでプレゼンテーションするのはどうだろう、ということがありました。講談というのは張扇(はりおうぎ)という扇子で、話の節に「パンパン」と釈台を叩いてリズムを刻む、身体的、触覚的な伝統話芸です。中村真由美さんやたむちゃんの日記を、神田山緑(かんだ さんりょく)さんという講談師の方に読んでもらいました。

そして、この神田さんの講談を撮影させていただいたのですが、その時に、映像と音声だけでなく、張扇で釈台を叩く振動も記録しました。そして、展示では、「触覚講談」という名の通り、モニタで映像・音声を流すだけでなく、鑑賞者が座る座面が神田さんの張扇の振動で揺れました。

ただ、これだけだと映画館の4DXの演出と変わらないので、鑑賞者が張扇を手に持って、タイミングに合わせて自分で釈台を叩いてみる、という指示を加えたんです。初めはなかなか叩くタイミングが合わないのですが、映像の神田さんの動きとぴったりあった時には、あたかも自分が叩いた響きが座面まで伝わってきたように感じられるんです。

結局これは何をしたかというと、神田さんに読まれている日記を“鑑賞する”というよりも、自分で行為をしつつ触感を感じることで、中村真由美さんや、たむちゃんの感じていたことを、神田さんの技能を借りながら自分の身体で再生しているような体験になったのです。とても不思議な感覚です。

もう少しだけ触覚の話をしてからWell-beingの話をします。2019年末、新型コロナウイルス感染症が流行り出してからは、他者と直接触れ合うことが制限されるようになり、触覚研究者としてはいろいろ考えさせられる日々でした。英語圏には、「触れ合うことに飢える」という意味のSkin Hungerという言葉がありますが、触れあえないことのメンタルヘルスへの悪影響も報告されていました。リモートでのコミュニケーションが常態化し、直接的には触れ合えない状況で、触覚研究の可能性を探る取り組みを行いました。

これは、東京初台にあるNTTインターコミュニケーション・センター[ICC]と山口にある山口情報芸術センター[YCAM]を繋いで、映像と音声にくわえてお互い机の振動を共有しつつ、コミュニケーションをしてもらったんです*1。

(振動でコミュニケーションする2人の鑑賞者の様子を映しながら)こんな風に、お互いに触感を送り合っているんですけれど、実はこの二人は初対面なんですね。初対面の2人が画面上で手を合わせて触覚を送り合うという、リアルで対面してる時ではなかなか起こらない事も起きています。このような状況は、VRで会うことや映像だけで話すことともまた違うと思うんです。このように、触覚が伝わることで、新しい関係性が生まれるのではないか、ということです。

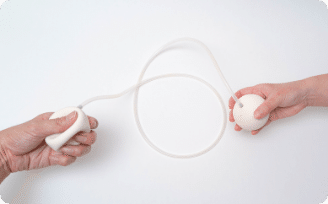

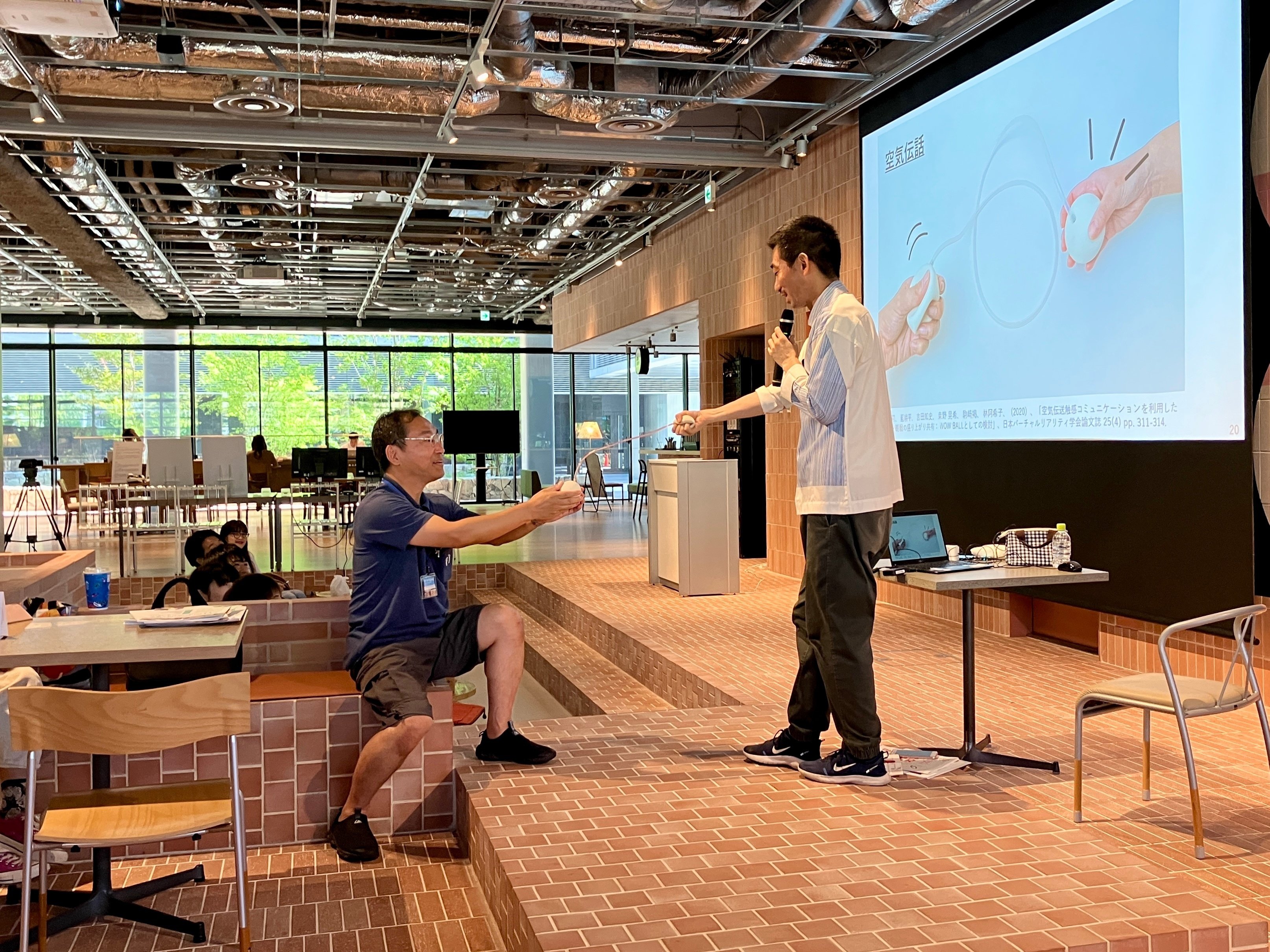

また、デジタルでなくても人と人が繋がれるツールもあります。これは、片方のボールを押すと、もう片方のボールが大きくなるんです。例えば、誰かと一緒に映画を見ている時にこのボールを握りあっていたら、ボールの動きで「この人はここで盛り上がっているな」みたいなことを無意識で感じたりできます。あとは、目の見えない方と一緒にスポーツ観戦するときにも使いました*2。

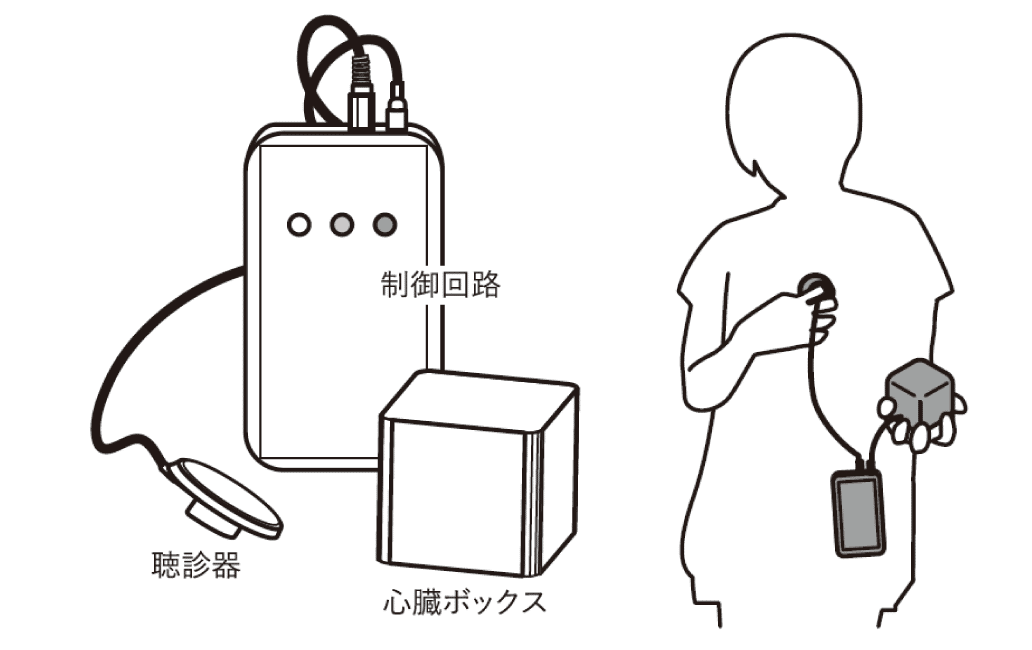

こういった触覚でのコミュニケーションは、「言葉にならないけど感じていること」を伝え合う取り組みをしてるのかなと思います。あとは、心臓の鼓動に手で触れるワークショップを10年ほどやっています。そのワークショップの名前は「心臓ピクニック」といいます。

ちょっとどなたかに試してもらいましょう。この箱型のデバイスに触れていただきたいんですけども。

参加者:はい。(参加者がデバイスに触り、渡邊さんの心臓の鼓動を感じる) おおっ。

渡邊:いい反応ですね(笑)。ありがとうございます。

参加者:鼓動を感じます。

渡邊:さらに鼓動に合わせて光って震えるボール型デバイスをつくって、見ても分かるようにしたり、あとはニューヨークと東京を結んで鼓動の振動を伝え合ったりしました。遠隔でも相手が生きている、存在しているという感覚はすごい大事だなと思うんです。

ここまでいくつかの取り組みを紹介してきましたが、何が言いたいかというと、触れる感覚によって、誰かに何をするとか、何かのためにという以前に、その存在を受け止めるという価値(内在的価値)を感じられるのだと思うんです。そして、それがWell-beingの原点にあるんじゃないかな、というのが言いたかったことです。

この考え方に立つと、Well-beingは「それぞれの人の”よく生きるあり方”を尊重し、積極的に実現していくこと」と言うことができるのかなと思います。その他にもDEI(Diversity, Equity, Inclusionの総称)は「あらゆる人の存在自体を尊重した共存」、Sustainabilityは「人間だけでけでなくあらゆるものの存在を尊重する」と内在的価値から考えることができます。一般に、Well-beingは「身体的にも精神的にも社会的にもよい状態」のような言われ方をすることが多いのですが、身体や精神に障害のある方のWell-beingや、孤独・孤立の方のWell-beingを考えると、「よく生きるあり方」のように抽象的な言い方をしてもよいのではないかと思っています。

また、社会的背景として、WHO(世界保健機構)などの国際機関でもEconomic DrivenからWell-beingへというパラダイムシフトが述べられています。また日本の状況で言うと、人口が増えているときは経済的、道具的価値を考えればよかったところが、人口が減少してきた今は、人それぞれのよく生きるあり方、Well-beingの視点が重要になっていくのではないでしょうか。

ここまでWell-beingの捉え方について私の考えを述べましたが、そもそも、あらゆる業界で統一的に使われるWell-beingの定義は存在していません。これはWell-beingを「構成概念」と捉えることができるからです。

事務局注:構成概念とは

何らかの事象やメカニズムを説明するために、人工的につくりだされる概念のこと。例えば「心」を直接観察することはできないが、それが”ある”と考えることで、人の様々な行動を説明できるようになる。心理研究などで用いられる用語。

「構成概念」というのは、それがあることで色々なものが説明できたり、働きかけができるようになる概念のことです。「天気」とか「人権」も構成概念です。なので、「天気」とは何ですかと言われるとなかなか説明できないのですが、その代わりに湿度とか温度とか、風とか日照量といった測定可能な要因を構成し、「よい天気」「わるい天気」を定義していくような形になります。それは、Well-beingも同じで、そのもの自体は単純には説明できないのですが、その要因を人生満足度や感情の頻度といったいくつかの指標で測定しています。

もちろん一方で、それぞれの人にとってのWell-beingはどんな時に実現されるかというと、全然みんな異なることを言います。例えば、何かに熱中してる時です、とか、逆に心穏やかな時です、とか。つまり、Well-beingは、誰にでもあると想定されるもの、あるべきものであるけれども、具体的な形は人それぞれであると。だからこそ、それぞれの人にとって何がWell-beingであるか、自身で知る必要があります。

また、私は、Well-beingの理想状態が1つあって、それを目指して生きる、学ぶ、働く、という考え方にどこか違和感を感じています。なので「ウェルビーイングを目指して生きる」ではなく「ウェルビーイングに生きる」というかたちで、それぞれの中にある「よく生きるあり方」を探っていくプロセスを大事にできたらと思っています。状態としてや形容詞としてのウェルビーイングではなく、「どのように生きるのか」という副詞的なウェルビーイング、プロセスを大事にすることの副産物としてのウェルビーイングというのが、私にとってはしっくりきてます。

*1 早川裕彦、大脇理智、 石川琢也、 南澤孝太、 田中由浩、 駒﨑掲、鎌本優、渡邊淳司、(2020)、「高実在感を伴う遠隔コミュニケーションのための双方向型視聴触覚メディア「公衆触覚伝話」の提案」、日本バーチャルリアリティ学会論文誌、Vol.25 No.4 pp.412-421

*2 渡邊淳司、 藍耕平、 吉田知史、 桒野晃希、 駒﨑掲、 林阿希子、(2020)、「空気伝送触感コミュニケーションを利用したスポーツ観戦の盛り上がり共有: WOW BALLとしての検討」、日本バーチャルリアリティ学会論文誌、Vol.25 No.4 pp.311-314

講演に続いて、「わたしたちのウェルビーイングカード」を使ったワークショップを行いました。

まずは、4~5人のグループに分かれ、「心臓ピクニック」を用いた自己紹介。リアルタイムで自分の鼓動を共有しながら、アイスブレーキングをしました。手のひらに心臓を感じることに、初めはおっかなびっくりでしたが、だんだんと自分や相手の緊張やリラックスを共有できるようになりました。

その次に、「わたしたちのウェルビーイングカード」の中から、自分が大切にしている項目を3つ選んで、その理由やエピソードと合わせて自己紹介をしあいました。初対面の人同士で価値観を共有するのは緊張することですが、心臓ピクニックのおかげでリラックスした雰囲気で話しをすることができました。

また、「わたしたちのウェルビーイングカード」というツールを一つはさむだけで、ぐっと話しやすくなる感覚がありました。どのグループも和やかに会話が弾んでいる様子。次に、渡邊さんから各グループへお題が出されました。

「あなた方は、月面基地で1年間一緒に暮らすチームです。この設定のもとで、それぞれの人が月面生活で大事にしたいことを3枚選んでください、さらに、個人が選んだカードの中から、チームとしてのウェルビーイングカードを1枚選んでください。」

いきなり設定が投入され、「ええ~!」となる一同でしたが、各グループで想像力(妄想力?)を膨らませながら、どのカードを選ぶべきか議論を重ねていきます。ワークの終わりには、いくつかのグループから選んだカードを紹介してもらいました。

「生きて帰るっていう使命感のためには、愛が必要だと思う」

「仲間内で喧嘩したくないから、心の平穏が一番大事」

「1年も同じところにいたら張り合いがなくなってしまうから、挑戦の心を持とう」

今回の参加者は総勢30名弱でしたが、ウェルビーイングで自己紹介をするワークでは、それぞれの人が異なる価値観を持っているのだということに気付き、さらに、月面生活の設定のもとでのチームビルディングのワークでは、一見、みんなが同じところを目指しているように見えても、最終的に各グループで選ばれるカードがそれぞれ異なりました。個人のウェルビーイングを知り、チームの視点で考える貴重な体験となりました

渡邊さん:今回は月面でしたけれども、日常生活だったり、家族との生活だったり、いろんな場所でこのような場を設けて、関わり合いについて大事なことを話すことができたらいいなと思っております。

宇宙で共に任務を遂行し生活するという、人々の和の乱れが死に直結する状況の中で、グループの全員が規則による統括を望みました。

一方で、そんな宇宙船での価値システム(効率的な人の動きに沿い設計されたルール)の中で、大事にされない事象を「公ではなく私的なもの」ではなく、公において「それも大事だよね」という合意を取ることも、人が人と居れる状態を作る上でとても重要であると感じました。

短い時間の中で自分の価値観を自己開示する方法として今後も実践的に使ってみたいと思いました。

職場でもこのワークショップを開いてみたいです。

コミュニケーションを円滑にしてくれる「わたしたちのウェルビーイングカード」。みなさんもぜひ、人との関わり合い方を考える時に使ってみてください。

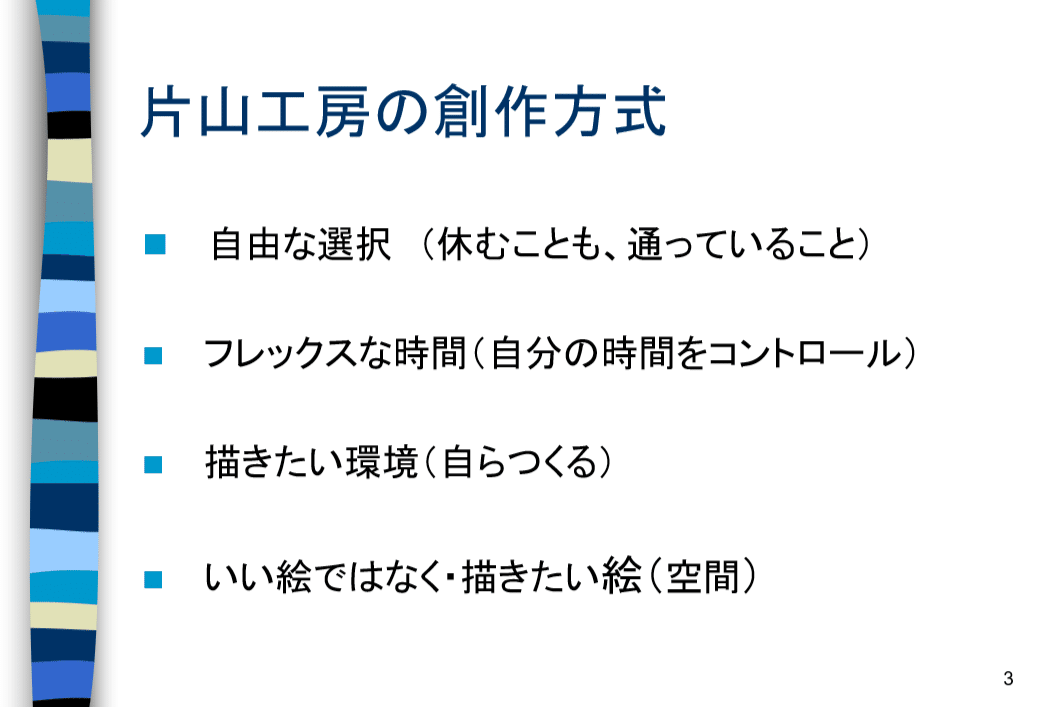

片山工房は40名近い方が利用されていて、時間を割りながら、午前の部、真ん中の部、夕方の部、の3部で毎日違う人がそれぞれ活動をしています。

20年くらいやっていると、障害のある方のアート表現の支援がそこまで主軸じゃなくなってくるというか、電車に乗りたいからその口実として工房に通うとか、お茶飲んで帰るとかも全然あります。

ただ、うちでは「その人のやりたいことの本質をどう見るか」を大切にしています。

必ずしも誰もが絵を描きたいわけではないと思うんですね。なので、本人が何を望んでいるのか、何をしたいのか、何が嫌なのかをきちんと把握しておくことが大事です。人は理解してもらえる場所を拠り所にするところがあるので、「この人分かってくれたんや」という安心感を作るというか。

うちがシャッターを開けたら利用者さんが来る、ということは、まず、この場所が嫌ではないんだろうなと思うんです。

収益を作ることも必要ですが、それと同時に休みたい時に休める環境づくりも非常に重要だと考えてます。

「休む」っていうのは本人にとっては「通う」ことの連続にある事柄なので、本人の気持ちを無視しない「休んでもいいよ」という雰囲気作りを大切にしています。

あとは「あなたの望むことってなんだろう」という意識を忘れないことを我々は大事にしています。というのも、知らぬ間に「私がこうしたい/こうしてあげたい」という考えに先行されてしまうからです。

片山工房と聞くと表現活動をしている福祉施設というイメージを抱かれる方が多いんですが、うちは「人が軸」をテーマに、人を軸にしてどのようなことを展開できるのか、人がどんなことを考えているのかを常に意識して、考えている場所です。

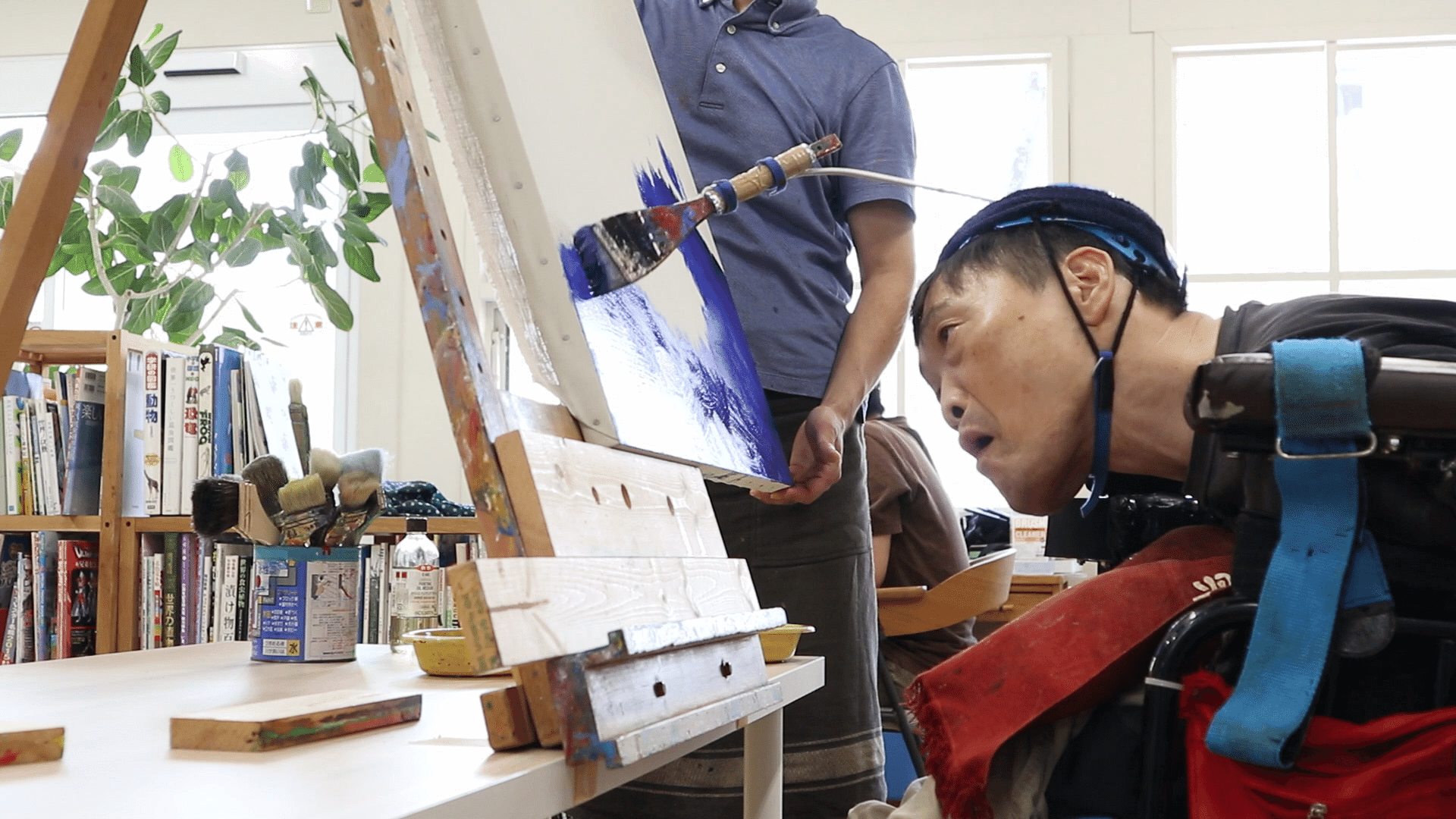

私からは、実際の創作の様子をご紹介します。この方は深田隆さんという方で、たんぽぽさんと一緒に生成AIのワークショップにも参加されていた方です。

ヘッドギアに筆を装着して絵を描かれています。青いポロシャツのスタッフさんが、アイコンタクトを取ったり、「(キャンバスを)右に動かしますか?左ですか?」と聞いたりしながら創作のサポートをしています。絵の制作は一年がかりになることもあります。

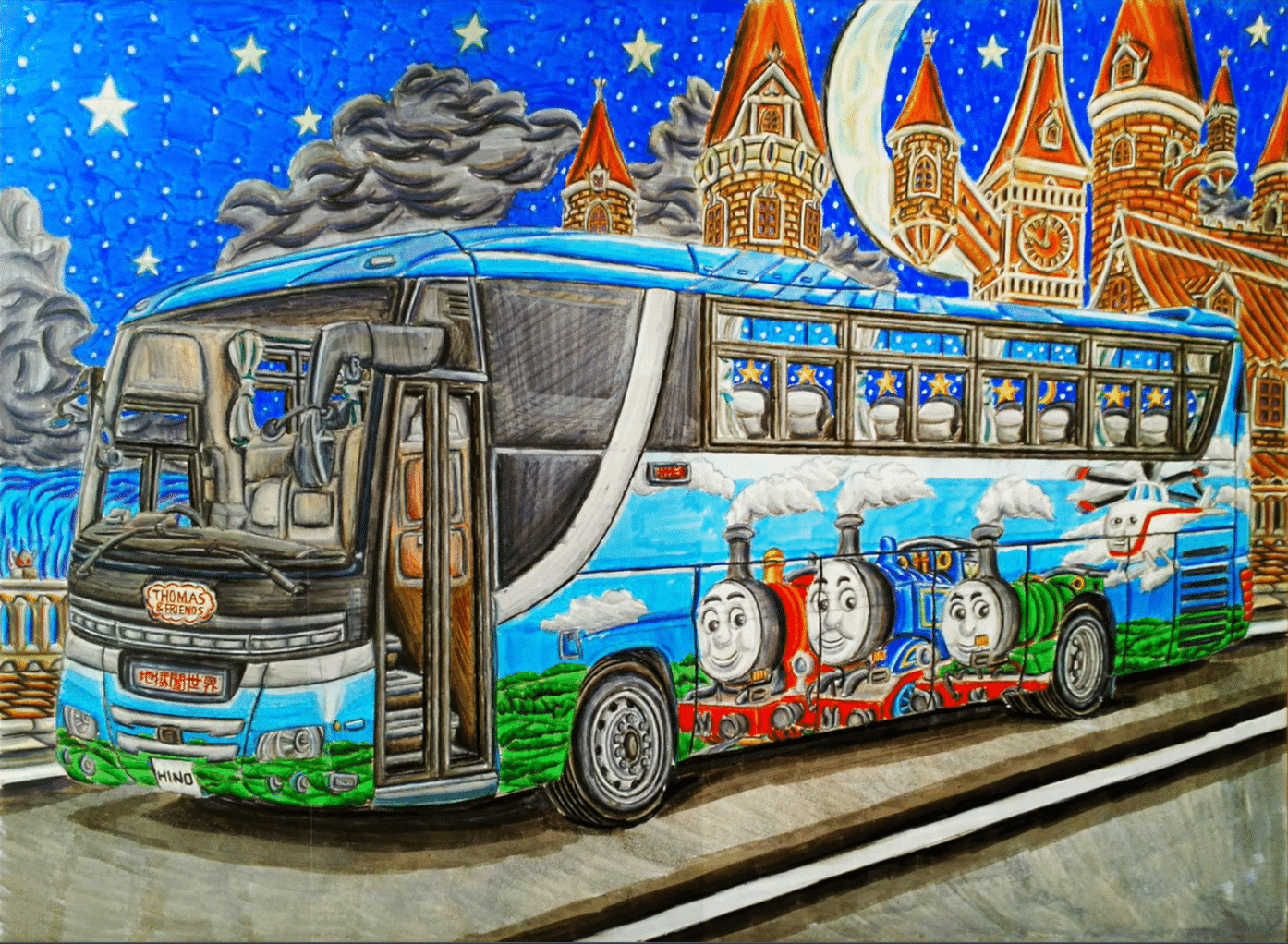

もう一人、湯井亮さんという方をご紹介します。この方はトミカが大好きで、いつも持ち歩いてるトミカの中から好きなモデルを選んで、それを360度よく観察して絵にされます。トミカの背景の部分は、自分のイメージで描かれます。今までどこかで見たものを合わせて描かれているのかな~と思います。

大井:Art for Well-beingの取り組みはケアとテクノロジーの接点を考えるというものなのですが、僕たちの間でもケアとテクノロジーの間に距離を感じることが度々あります。最後のセッションでは、ケアとテクノロジーにどのような歩み寄りができるのか、どのようなビジョンの持ち方ができるのか、というところでお話ができたらと思います。

まずは渡邊さんから、片山工房さんのお話を聞いての感想をお聞きしたいなと思います。

渡邊:はい。まず、AIワークショップがどのような様子だったのかをお聞きしたいです。というのも、普段使っている道具は自分の思い通りに動くことが前提としてあると思うのですが、対してAIは勝手に何か作り出す、動き出す、みたいなところで生き物っぽさがあると思うんですよ。それがどういう受け止められ方をしたのかが気になります。

新川:僕は、深田隆のヘッドギアもテクノロジーだと思うんですけど、あれはもともとあれにピンを指して、マウスやキーボードを押せるようにするためのものでした。それで、これにペンも付けたらええやんって試してみたら絵も描けるって分かって、そこから広がっていったんですよ。テクノロジーの一番大事な部分は、自分がしたいと思ったことを実現できて、それが難しくないということだと思っています。やや回答とはずれてるかもしれないけど。

渡邊:アナログにしろデジタルにしろ、使い手側がテクノロジーの余白を見つけるというか、正規の用途とは異なる使い方を見つけながら使いこなしているのがいいですね。

大井:このプロジェクトに携わっていると、僕らのような福祉の現場の人たちと出会うことで技術の方も変わっていくというところもあると思います。

逆に、片山工房のお二人に、渡邊さんのお話やワークショップから感じられたことをお伺いしたいです。

川本:ワークショップでは、はじめましての人を相手に、たくさんあるカードの中から選択して自分を紹介しました。難しかったですが、自分自身のなかで整理される感じがありましたね。

あとは、最後に他のグループの方の発表を聞いたら「心のゆとりが大切」というようなお話をされていて、対して私は「まず決まりが要りますよね。」と切り出していたので、心にゆとりがないというか(笑)だいぶ対照的でしたね。

ただ、グループの方の思いやりがあって、「まず決まりがないとお互いに信頼して落ち着いて過ごせないですよね」とか、「1年ぐらい経ったら、楽しいことしたいね」というようなフォローをしてくださって。

自分の考えを共有する時間が持てたことで、心にゆとりがないな~という自己評価に、「そんなことないよ」と言ってもらえたことがとても良かったです。

渡邊:カードを作った時に、「カードを選ぶことで、考えが制約されませんか?」と言われたことがあります。でも、実際にやってみるとわかるのですが、何もないところで自分の大事なことを話せと言われても、正直、何を言っていいのかわかりません。だから、直感的に選ぶこと、その理由を話し出すことを通して、芋づる式にカードの意味をはみ出て考えが広がっていくとよいなと。普段、自分が意識していなかったけれど、どこかで感じたことが引き出されるきっかけとして機能するとよいなと思ったんです。そもそも、自分で選び、語るということだけでも、かなり能動的なことをお願いしていると感じます。

大井:渡邊さんのカードに対して、一見すると”テクノロジー”というより、アナログなものとして感じられる方もいらっしゃったのかなと思いますが、一方で、このカードを用いることで、確かにコミュニケーションの広がりが生まれる思います。

今回の触覚講談やVRなどの取り組みも、デバイス以上に、それらを囲んで生まれるコミュニケーションや、新しい考え方により重きが置かれていたと思うのですが、それによってテクノロジーの見え方に変化はありましたか?

小林:一番テクノロジーに可能性を感じた部分でいうと、テクノロジーは「こういうことを可能にします」「このような効能があります」といったことから福祉に入ってくることが多いんですが、このプロジェクトではケアとテクノロジーが対等で、お互いに探り合う関係性だったのがいいなと思いました。時にテクノロジーのことを考え、時にケアのところを考え、そしてそこから出てくる表現って何だろう?ということも考えて、という感じで全部をそれぞれ考えながら進められたということだけでも僕には「可能性だな」という感じがしました。

確信を持ってこの技術でこんなことができるからやりましょう!というのではなく、どうなるか分からないを受け入れる寛容さをそれぞれが持って一緒に考えられたのが良かったですよね。

渡邊:他にも徳井直生さん、緒方壽人さんというお二人が「Art for Well-being」に関わられていましたが、彼らのプロセスがどんなものであったのかには興味があります。「触覚講談」が、とても短い時間で作られたというのもありますが、私自身が講談というフォーマットに着目したのも、語ることにおいて身体性が大事だというぼんやりした思いから始まっていて、講談師の神田さんに訝しがられながらも、試行錯誤しながら実現されたものになります。提案した私が言うのも変なんですけれども、「この体験は、結局何なんだろう?」ということを、たんぽぽの皆さんや神田さんと一緒に考えながら、体験しながら作っていった感じなんです。それで、他の方はどんな感じで取り組まれていたのかなと気になります。

小林:緒方さんとのVRの取り組みも同じ感じで、なんとなく、VRで何かできないかな…というところから始まりました。

ひとまず何かを生み出すために、我々の表現活動を技術者の方に見て頂こうということで、緒方さんにたんぽぽの家を見学してもらうことになり、そこで昼のダンスチーム(たんぽぽの家がジャワ舞踊家の佐久間新さんと実施しているのダンスプログラム)が、「かげのダンス」(影やライトを使ったダンス)をしていたことから「かげのダンスをVRで」というアイディアが生まれました。

大井:AIに関しても同様で、「まずはAIについて知らないと」という感じで初めに徳井さんにワークショップをお願いしまして、そのワークショップを自分たちでやってみようということから始まりました。

小林:片山工房さんも、はじめはVRの体験会をしようということでお誘いしましたよね。

新川:体験しましたね。片山工房には車いすの方が多いんですが、例えばビジネスの世界だと、VRを使うことで障害のある方が気軽に旅行できるのでは、みたいな考え方は出てくると思うんです。ただ、僕はそういった考え方は端的かなと思っていて。そう言う意味では、VRのいい意味での欠点みたいなものが感じられたので、いい機会でした。なので、ある程度客観的に携わりたいなと思っています。

小林:片山工房さんの「待つ法人」としてのスタンスは存じ上げていました。そのうえで、私たちの取り組みがウェルビーイングに繋がっているのかというのを客観的に見ていただきたいという気持ちでダメ元でお願いしました。個人的にはむしろどうして引き受けて頂けたのか…というくらいなんですけども(笑)

新川:片山工房は、うさん臭い言葉ではあるんですけど、人が軸で、人中心にやりたい、というのが一番にあるんです。なので、そういうテクノロジーをどうして受け入れたのか疑問に思う人もいると思います。

ただ、AIとかテクノロジーの取り組みって、やろうと思ったらめちゃめちゃ人が要るんですよ。結局、AIがあってもそれだけではだめで、人がリードしていかないといけないじゃないですか。技術を人でリードしていかないと、と考えたときに、うち(片山工房)ってすごい人のことばかり考えてるので、AIと相性がよいんじゃないかなと。

あとは、AIがもう未来の話じゃなくなってきているというか、ユニクロに行ったら全部無人で会計が出来てしまう、みたいな時代が来ているじゃないですか。みんな実はテクノロジー使ってるやんって感じで、僕らも障害のある人たちだからどうこうとか考えずに、自然にたんぽぽさんからの話を引き受けたというのはありましたね。

大井:ケアの現場におけるテクノロジーというと問題解決型のテクノロジーがほとんどで、例えば「体のサポートのためにこういうデバイスを作りましょう」みたいなものが多いんですよね。一方で、アートとテクノロジーというと、メディアアートのような華々しいものが多いですが、Art for Well-beingはどっちでもない共創型のプロジェクトで、いろいろな人が一緒に動いて、考えていくプロジェクトですよね。

今回のセミナーの準備にあたり、事前に新川さんと渡邊さんと打ち合わせを行っていたのですが、そこでで盛り上がっていたのは、新川さんの「一番テクノロジーと思うのは野球だ」というお話でしたよね。

新川:それは渡邊さんがやっている触覚について聞いたときに、僕は野球をやっていたので、「遠隔で人が触ってるように感じる」というワードで、キャッチボールを想起したんですね。キャッチボールって人にボールを投げて、受けるという意志の共有なんで、そこで受容されてるという感覚があるんです。自分も野球できるんちゃうかなと思える。

渡邊:私はそれを聞いて、「自分が一番すごいと思う触覚テクノロジーは足湯です」という返しをしたんですよね。

新川:そうそう(笑)

渡邊:というのも、足湯は同時に複数人に温かい刺激を与え、かつ、隣の人に「いいお湯ですね」と話しかけていい、というルールもある。コミュニケーションを引き出すような体感と、記号的なやりとりの両方がそろっているので、すごいテクノロジーだなと思うんです、ということをお話しました。

新川:なので、キャッチボールや足湯のように、本当にそこらへんにあるんですよね。急にテクノロジーとかAIとかだけ聞くとハードル高いように見えますけど。実際には身の回りにたくさんあるし、きちんと機能しているんだろうなと思います。

渡邊:あと、足湯の体験は、向き合い過ぎない感じがいいなと思っています。つまり、隣の人と「何かを一緒にしなければいけない」、隣の人に「あなたのために何かをしてあげる」みたいな感じがないんです。二人が横に並んで、協働で足湯という体験と向き合ってる感じなんですよね。だから横の人と一緒に楽しめる。「する/される」っていう関係にならないと思うんです。

難しいんですが、「あなたをわかる」とか「あなたのために何かをする」ということと、「あなたといる」「あなたと何かをする」ということの間には大きなギャップがあって、それを認識しているかで大きく違うと思うんです。例えば、「あなたのことがわかりました」と言うことは、相手を自分の理解の範囲内に位置づけるということ。言い方を変えると、自分にはわからないということを排除することは、相手を制御できるという意識を持つことにもつながります。また、「あなたのためを思って何かをした」ということは、感謝をして欲しいということと表裏一体となっていて、結局、相手へのリクエスト、制御することになりうるんです。「お前は向こうに行け」というのと「お前は感謝しろ」というのが同質であるように、「あなたのことをわかり、よかれと思って何かをする」が相手を制御する行動になりかねないというバランス感覚を持つのって、すごい大事だなと思います。福祉の場にいるとそうせざるを得ないのかもしれないですけど、そのあたりの感覚は、どのようにお持ちなのか気になります。

新川:基本的に僕が一番大事にしてるのは、目線を合わさないこと。どうしたら視線を合わさないようにその空間を作れるかということ。

たとえば、電車の中にも似てるんですが、それって一つの福祉だと思うんですね。みんなで一緒に乗りながら心地よく移動するために、乗客同士は案外視線合わせてないんですね。これって、あなたのことを考えてるって思うんですよ。自分も(視線を)合わしたくないけど、相手も視線が来たら困るし。だからあの空間って結構福祉だと思うんですよ。福祉列車。

渡邊:実は、私も人と話すのが好きではなく、目をあわせずうまくやっていきたいと思う側の人間です。だからというか、「共同体」という言葉が苦手なんです。ただ一方で、協力の協に働くの「協働体」はしっくりくるんです。まさに電車のように、視線を合わさなくてもいいし、反対に目の前の人が話したがっていたら相手をする、みたいな。お互い上手くやっていけるように調整するしていく協働体。今回は、このような、上手くかつ楽しくやれるように調整するマインドみたいなのをとても感じました。

大井:渡邊さんの触覚コミュニケーションって、オルタナティブな回路という感じがあると思います。心臓ピクニックのように、何かすごく生々しいはずのものに一つデバイスをかませることで、直通で伝えるだけでは伝わらない領域を補うというか。こういう点では、今の列車のお話とも通じるなと感じました。

渡邊:人と人の関わり方のバリエーションが少ないのではと感じていて。すごい密にやるか、疎にやるかのどちらかみたいな感じがあるなかで、それら以外のあり方を触覚のテクノロジーは作ってくれるのではないかと思います。例えば、直に触りたくない、握手したくない、もしくは、感染症や遠隔でそれができないという時に、新しい関わり方を作ることができる。「わたしたちのウェルビーイングカード」も、3時間飲み会に行く代わりに、さきほどのように30分間ワークショップをやることで、ちがったコミュニケーションができる。

大井:思ったよりも福祉について考えられるトークになったなというか、僕の中で、テクノロジーと福祉が、ある種同一な部分がすごく多いんだなという風に感じた部分があって。ここでいうテクノロジーというのが、いわゆる問題解決型の、最新のテクノロジーではなくて、一緒に何かを協働する、選択肢の一つを提供するものとして機能しているんだなということを感じました。

最後に、4方からコメントの方をお願いします。

渡邊:ぜんぜんまとめらしくないかもしれないのですが、人と人がいるとそこには“場”ができて、重力や権力が生まれます。人に好意を抱いたり、その人の言うことを聞かなくてはいけないような気になってしまったり、他人に行為や意思を強制する部分が生じてくるので、そういったことに意識的でありたいと思いますし、それを一度解体してみるためのテクノロジーがあっていいんじゃないかと思います。福祉の場や学校のような、人と人が人格的に関わらなくてはいけない場において、もうちょっと見えないものや暗黙知的を扱うマインドセットが共有できればいいなと思います。ちなみに、2023年9月21日にはドミニク・チェンさんと共著で「ウェルビーイングのつくりかた」という本が出るのですが、そこでは、他者との関わり方も含めたウェルビーイングのデザインガイドについて書いています。興味のある方はぜひお手に取ってご覧いただければと思います。今日は福祉に関わる方たちとこのような話を実際にできてよかったです。ありがとうございました。

新川:僕はたんぽぽさんの連絡がなかったら渡邊さんや徳井さんのような研究者・技術者の方々と関わることはなかったかなと思うんですが、実際にお会いしてみるとAIやテクノロジーのことばかり考えてるのではなくて、人って何だろう?とか、未来に対して希望が持てるようなことを考えていらっしゃてて、今まで高い所にあると思っていたAIやテクノロジーが、足元にありますやんということに気づけました。

川本:9月の26日から12月16日まで、片山工房の展覧会をアメリカのロサンゼルスで開催するのですが、その開催が決まる経緯となったのが、共催のジャパンファウンデーションの方が片山工房へいらっしゃった際に、佐田かおりさんという利用者さんのお話をしたことなんです。

佐田さんはひまわりが大好きでひまわりの絵をずっと描かれていたんですが、ある時から文字を書きたいというようになりました。それまで佐田さんは自分のお名前を書くことはあったのですが、言葉でのコミュニケーションが難しいところがあったり、筆記で何かを伝えるのが難しいというところがあったので、会話やジェスチャーでコミュニケーションを取る感じだったんです。でも、ある時に、文字がびっしり書かれたノートを持ってこられて、「佐田さんは実は文字が書きたかったんだ」とそこで知ったんですね。それで、書道のスタッフさんに来ていただいて一回やってみたら、その作品が公募展で大賞をとったんです。

そのエピソードを聞いて、ジャパンファウンデーションの方が、福祉施設という場所でも、表現をして人が変われる、という場所の存在を日本文化としてぜひ海外へ伝えられたら…ということで今回のお話が決まりました。作品だけではなくて、人を見て決まった展示といえます。

小林:われわれたんぽぽの家は、今後もArt for Well-beingの活動を技術者の方々と協働していく予定です。

今日ご来場いただいた皆様も、またこのような場に参加していただいたり、たんぽぽに関心を持っていただいて、一緒になにかを作り上げていけたら幸いです。今後ともよろしくお願いします。(終わり)

2026年01月29日

2026年01月26日

2026年02月04日