2026年01月11日

この記事は、2024年1月30日(火)に開催したトークイベント「アートとウェルビーイング -表現すること、生きること。-」のレポート〈後編〉です。

■トークイベント趣旨

人類は言葉が発明されるよりもはるか昔から、生き延びるために、他者と共鳴しあうために、愉しむために、死者を悼むために、踊りや音楽などさまざまな表現をしながら生きてきました。

そして現代は、たくさんの技法やテクノロジーが生み出され、表現する、表現に触れる、表現しあう、表現を残す、表現を設計する…など、表現の選択肢がひろがり、ひいては生きかたの可能性をひろげています。

そこで今回、表現することと生きることについてあらためて考えるため、アート、教育、社会、デザイン、テクノロジー、それぞれの視点を混ぜ合わせながら深掘りしていくトークイベントを開催しました(イベント概要)。

〈前編〉記事はこちら

①片桐 隆嗣(かたぎりりゅうじ)さん / 元・まつばらけやき保育園園長

②鹿野 護(かの まもる)さん / 東北芸術工科大学 デザイン工学部 映像学科 教授、未来派図画工作 主宰、WOW 顧問

〈中編〉記事はこちら

③菅野 幸子(かんの さちこ)さん / AIR Lab アーツ・プランナー/リサーチャー

〈後編〉

④ディスカッション

進行: 小林 大祐(こばやし だいすけ) / 一般財団法人たんぽぽの家 Art for Well-being事務局

NEWS | お知らせ

2025年1月31日(金)〜2月5日(水)の期間、〈第7回 障害のある人と芸術文化活動に関する大見本市 「きいて、みて、しって、見本市。」〉が、宮城県・せんだいメディアテークで開催されます。

表現する人たちの様子を知りたい、芸術文化活動の機会や場を探している、活動の相談先を探しているなど、次の一歩を踏み出すヒントとして、ぜひ会場にお越しいただき各プログラムをお楽しみください!

詳細はこちら:

https://soup.ableart.org/program/2024nen/7th_mihonichi/

トークイベント〈後編〉

ディスカッション

片桐 隆嗣(かたぎり りゅうじ)さん

元・まつばらけやき保育園園長

鹿野 護(かのまもる)さん

東北芸術工科大学 デザイン工学部 映像学科 教授、未来派図画工作 主宰、WOW 顧問

菅野 幸子(かんの さちこ)さん

AIR Lab アーツ・プランナー/リサーチャー

進行: 小林 大祐(一般財団法人たんぽぽの家 Art for Well-being事務局)

目次

小林/

菅野さん、ありがとうございました。そうしましたら、今からディスカッションの時間に入りたいと思います。最初に、菅野さんのお話の中で印象的な話やキーワードなどから、鹿野さんから何か感想やコメントがありましたらいただきたいと思います。

鹿野/

大変興味深く聞かせていただきました。クリエイティブな活動や文化が薬になるという考え方が私の中にはなくて、ただ満足感だけではなくて、よりよく生きていくための力になり得るということが、すごく発見としてありました。自分も小さい頃から何かを作ろう作ろうとやってきたんですけど、自分に薬を与えるような活動だったのかなと改めて思いました。

あともう一つが、House of Memoriesの活動なんですけれども、個人の思い出みたいなものに、すごく丁寧に文化政策が取り組んでいて、今までは「まぁ個人のことはちょっと置いといて、公共のことを考えよう」だったと思うんですけど、個人個人の持っているその人生の物語みたいなものが、ここまで大切にされていることもすごく驚きとしてありました。

菅野/

ありがとうございます。やっぱり英国と日本の比較の問題ではないことは最初に言いましたけれども、英国ですごいのは、こういったさまざまなアウトリーチのプログラムが非常によく考えられています。文化芸術に関わることはまだハードルが高いなかで、そのハードルをとても低くすることにおいてはすごく長けていると思います。

「創造的な活動をしましょう」と言っても「なかなかそんなことはできない」というのが現状多くの考え方ですけれども、入口やアプローチの仕方を誰もが入りやすくしているところがやはりすごいと感じます。そういったところにおいては、日本の中でも工夫できる部分がいっぱいあるのではないかなと思っています。

それから「薬」という言い回しについては政治的な事情もあります。例えば日本における文化庁の予算だけではなく、他の省庁、例えば厚生労働省であるとか、そういったところからの予算も合わせて相乗効果を生み出す、こういった方策があることも一つの事情としてあります。

ただ、人生のどの部分においても、アートが重要という考え方は非常に浸透するようになってきています。

鹿野/

「文化」や「芸術」という言葉そのものが、参加するのに少し躊躇するようなことがあると思うんです。先ほどの片桐先生のお話もあったんですけど、権力性を弱めていくとか、個人個人が自由にいろんなことを体験できる場を設けていくとか、

お二人のお話を聞いてすごく感じたのが、ウェルビーイングと主体性というのでしょうか、主体的にやっていくきっかけの場みたいなものがすごく重要だし、それに踏み出せる環境や生活・暮らしがとても重要なんだろうなと思いました。

それから小林さんの話のなかでVRがありましたが、メディアの話も少ししたいと思います。展示されているファブリハ(3Dプリンターで生活の自助具をつくりリハビリテーションに活かす取り組み)をしている伊藤彰(いとうあきら)さんにお話を聞かせていただいて、

最先端の3Dプリンターというメディアなど、最先端のテクノロジーだけれども実は個人的な用途に使えるということが今は過渡期で、これからはそういったことが日常的になっていくのかなと最近感じています。

自分がゲームを作ったりしているのも、実は今までゲームを一人で作るっていうのは、ちょっと不可能な話だったんですね。大勢の人でみんなで作っていく必要がありましたが、テクノロジーのハードルが下がってきて、個人の力を使ってゲームを作ることができるようになっています。個人の力を拡張してくれる場が増えてきている印象があって、そういうものもうまく組み合わせられないかなというのは話を聞いていて思いました。

小林/

そうですよね。個人が作ったものをYouTubeやX(旧 Twitter)で発信することができている時代のなかで、菅野さんの話を聞いてすごいなと思ったのが、その個人の記憶や、個が尊重されるものを博物館が受容していることです。個人と社会の関係性がテクノロジーや公共空間によってうまくいい方向で進むといいなと思いました。

小林/

それから鹿野さんの多くの活動を知って驚いているのですが、「つくる」ことへのモチベーションを改めて聞かせていただけますか?

たとえば、お堂の中の風習や、地域にある小さな出来事など、ほぼ誰も知らずに終わっていきそうなものを、あえて世界に向けて発信するモチベーションっていうのがどこから来るのか素朴な疑問としてあります。

鹿野/

そうですね。メディアを使った表現が世界中に広がっているなかで、自分だけの独自の表現を作ることがすごく難しくなってるんですよね。

そのときにふと地元にあるものに視点を移すと、自分の近くにある小さなものは、実はここに一個しかないことに気づいて、それを掘り下げていくと源泉みたいなものがあって、ぽっと世界に出すと、どこかの片隅にいる人が見つけてくれることがすごく面白い。

一般的には誰にも必要とされてないかもしれないものを出したときに、でも必要としてる人がこんなに世界中にいるんだ、みたいなところが不思議な感覚になっていくんですよね。

その不思議な感覚が驚きに繋がって、さまざまな反応を受けたり、毎月のようにXで公開していくと、ちょっとこれじゃおかしい、もっとこういう風にした方がいいんじゃないかといったアドバイスも来るんですよ。

一人で作っている反面、大勢に助けてもらってる感覚があって、そのあたりがモチベーションに最近はなっているところですね。

小林/

私自身も福祉施設の職員をしている中で、目の前にいるその人の何か生きている証であったり、人となりみたいなものを世に発信したいと思うときがよくあります。

本当に一個人のことなので「誰?」という内容を発信することにはなるんですけど、個人的にはそこをすごく伝えたい気持ちがとてもあります。

それを伝える媒介としてアートやテクノロジーに期待しているところもあって、鹿野さんのお話を聞いて、ケアの現場にある一個人の小さな何かを発信したとしても、誰かにはきっと伝わって、同じ興味を持ってくださる方がどこかに居て、また違う関係性や広がりができてくるのかなと勇気をもらいました。

鹿野/

そうなんですよね。小さいものとか個人の何かって検索しても出てこないじゃないですか?

地域の近くのお地蔵さんのことなんか検索しても出てこないんですよね。ということはもうここにしかなくて、誰も知らなかったりするわけです。

そうすると、「私しか知らない」「私が見つけたんだ」みたいな驚きを勝手に感じて、それをいろんな人と共有することで一緒に遊んでいるような感じにもなります。

小林/

ありがとうございます。片桐先生にも質問をしたいと思います。

片桐さんのプレゼン資料に「ウェルビーイングをどう取り戻すか、を実践している」とあったかと思いますが、具体的にしていることを教えていただけますでしょうか。

片桐/

パーキンソンになって動けなくなったので、人との距離をどう埋めるかといったときに、今日も何人か来てくれている卒業生とやりとりしています。

片桐/

私自身が卒業生を見ていて、卒業後も制作を続ける人、制作を続けない人、あるいは一時的に休んでいるだけでまた始めたいと思いを持っている人、どのような状況であれ、アーティストやデザイナーとしての経験を、一年に一回、五年に一回、十年に一回でもいいから記録として書き残しておいた方がいいんじゃないかと思っていました。

最初にZoomから始まって、そのあとにLINEを始めました。それでSNSを使ってつながることも含めて「喫茶プロジェクト」というのを始めたんです。要は喫茶店で自分の現状について語る。その語り方には、エスプレッソ、ブレンド、カフェオレ、3つぐらいのパターンあると考えていて、自分が必要なときにエスプレッソの会に出たり、ブレンドの会に出たりするというような形です。

直接みんなで顔を合わせるような機会があってもいいかなと思い、今は14~15人が関わってくれていて、頻繁に関わってくれて人もいれば、気持ちが空いている時間に関わってくれる人もいます。

私自身がまず人との距離を埋めることができたし、さきほどの語りのプロジェクトの中で、卒業生たちが置かれている現状を語ることは、自分のキャリアや良いところについて語るっていうことだと思っています。

片桐/

ぜひみなさんに今日投げかけたいなと思ったのは、スライドの最後のほうをみていただきたいのですが。

さきほど言った小さいものへの関心という話と繋がってくるんですけど、やはりこれからはその小さきものへの関心、小ささへの関心ってすごく大切になるんじゃないかと僕は思っています。

権力構造を見ていくと、どうしても大きな視野や視点、高い視点から見がちなんですが、その権力が働いてるところを見るというのはすごく小さいところに注目することじゃないかと考えています。

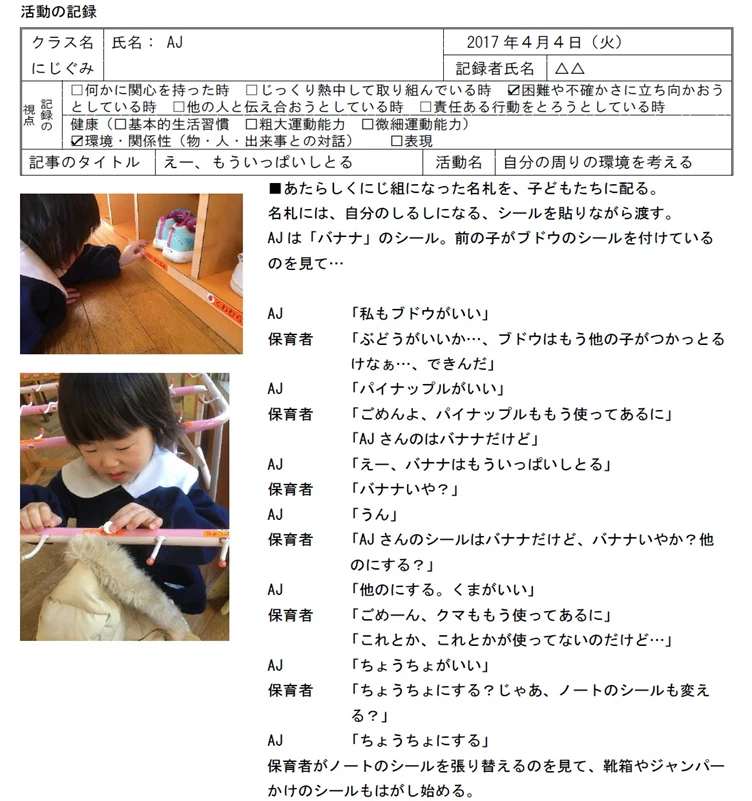

赤碕こども園である保育士が書いた記録なんですけども、それを少し紹介させていただこうと思ってます。画像の右側の文章を読み上げます。

片桐/

というやり取りなんですけど、保育者は「これにする?」「あれにする?」「これはこういう状態だから今は無理なんだよ」ということを述べていて、最終的にちょうちょにすると決めたのはAJさんだから、AJさんの判断に至るまでに保育者は否定してないんですよね。

どうしても私たち大人は、三回やり取りしたら「もう時間もないし、もうこうしようよ」という話に終わってしまうことがあると思います。私がこの保育士さんのすごいなと思ったのは、こういう小さなやり取りをちゃんと気に留めていて、なおかつ記録にとめているところです。

こういう微細なところに働いてる権力みたいなものをもう少しちゃんと見ておかないと、実際には何事もなかったように過ぎてしまって、気づかないうちに傷ついているこどもや人がいる可能性があるんじゃないのか、そういったことを考えていたので、お話しできればと思いました。ありがとうございます。

菅野/

先ほどのイギリスの認知症の方たちに対する考え方も同じだと思うんですね。要するに誰が上か下かみたいな話ではなく、お互いに対話を継続させていくことが一番本質になっているところがあるかと思います。

鹿野/

その微細なところで働く権力って、なかなか気づきにくいと思うんですよね。「もうこっちにしたら?」とか結構こどもに言っていたかもしれないなと今ちょっと反省してます。

遊びについての研究というか調査もしてるんですけど、人間は本能的に小さい頃から遊ぶし、遊ぶことが好きなんですよね。「遊ぶ」の定義はすごく難しいんですけど、今回の話で言うと、実は芸術とか文化と遊ぶが繋がるんじゃないかなと思っています。

そして、その遊びを一番疎外するのが “人に言われてやる” ことなんですよね。そこから解放されたときに遊びが成立してくるという話があります。だから「ゲームやめなさい」じゃなくて「ゲームやりなさい」と言われるとゲームがやりたくなくなるみたいな感じというか。

だから小さな権力を外すことが、個人個人の生き方にもプラスだし、実は先ほどの菅野さんがおっしゃってた社会的処方にもつながるのかなと思っていました。

すごく面白い言葉だなと思ったんですが、この社会的処方みたいな考え方は日本はすでにあったりするんですか?

菅野/

海外から紹介する形で、厚労省などそういったところでは出てきています。それと先ほどの東京都の美術館の話にも出てきますけれども、まだまだ知られてない考え方ではあります。この言葉が適切かどうかは検討していかなければいけないとは思いますが、おそらくこれから広まっていく考え方ではないかと思います。

イギリスは今そういった研究が非常に盛んに行われているところはありますし、アートとこれまで結びつかなった分野を結んでいく活動が、世界的に取り組まれている状況にあります。

小林/

人に言われてやる遊びが面白くないというのは、まさに今さっき展示を説明しているときに体験しました。

VRゴーグルを装着してもらって、手順を説明している中で、手順を聞かずに動こうとしたので「いや、ちょっとあの、この順番でね」みたいな話をすると、もうええわみたいな感じになって終わってしまって、全く同じミスをしたなと思っていました。

小林/

片桐さんにもう少し質問したいと思います。さきほどウェルビーイングを取り戻すという話のときに、ZoomやLINEやSNSの話題があって、そのときに私が気になったキーワードとして「人との距離を埋める」ということをおっしゃっていました。

ウェルビーイングを取り戻すときに、片桐さんが意識されていたことはそこの部分なのか、もしくはちょっと違うところを意識されて活動を始められたのかをお聞きしたいです。

片桐/

それまでLINEとかは使っていなかったのですが、パーキンソン病になって外に出られないことが多くなって、そうするとどうしても孤立しちゃうので、そこをつないでいくにはZoomやLINEからかなと使い始めました。

次に考えているのは、人に助けてもらう、ということです。できることをできるようにやっていったのは、それまでの私のウェルビーイングでしたが、そうではなく、できないことがたくさん出てくることを受け入れるためには、基本的に誰かに助けてもらうとか、誰かに補助をお願いする、ということが大切になってきます。

最初は迷惑かなと思っていましたが、ありがとうという言葉が自然に出れば、よほど忙しかったり、よほど私のこと嫌いでない限りは手助けをしてくれるという実感があります。

実は今日もこのイベントに出るか出ないか迷ったんですよね。まず朝に起きられなかったらどうしようと以前から不安に思ってまして、実際に今日は起きられなくてもうダメだと思っていました。

小林さんや先生方に申し訳ないけど体動かないからとメールを投げかけたんですけど、そしたらちゃんと二の手三の手を考えてくださっていたので、それは私からすると、そういう人たちと一緒に仕事ができることにすごく安心を感じています。

もし自分の体が動かなくなって、当日出られなくても、なんとかしてくれる人がいる。あるいはそういう仕掛けや仕組みがちゃんとあるというのは、すごく今の自分にとって大切に見えてきているところです。そこから先はまだうまく整理できないのでこれくらいで。ありがとうございます。

小林/

頼るなかに、人ではなくて道具に頼るということもあると思いますがいかがでしょうか。

片桐/

道具という意味では、さきほどのSNSやLINEなんかはすごくいいんですけど、やはり高齢になるとなかなかそれに頼るっていうのも大変だと思うんですね。私の場合は、先ほど菅野さんがおっしゃったダンスを最近はやってみたいなと考えています。自分で自分の体と対話ができることがいいなと思っています。

ちょうどこの前、パーキンソン病当事者でシンガーソングライターの樋口了一さんが主演の『いまダンスをするのは誰だ?』という映画を見てきました。パーキンソンやいろんな難病にかかわらず、その人の心身の状態をきっちり見ていくという仕組は、まだまだ日本は足りないんじゃないかなと思っています。

小林/

ありがとうございます。時間も残り5分になってきましたので、最後に鹿野さんと菅野さんに一つずつ質問を投げかけたいな思います。

鹿野さんはメディア、デザイン、テクノロジーなどさまざまな活動をしている立場から、福祉や医療にもっとこういう風に関われたらいいのにという提案や意見をいただきたいです。

質問の意図としましては、今回のテーマが「表現すること、生きること」ですが、「つくること」もやはり生きることに繋がっていると思っています。

福祉の現場で、自分自身で何かものや仕組みを「つくる」ことは物理的にも時間的にも難しいことが多いので、学生さんや大学機関と無理のない関係性を築いて協力しながら進めていくことができればいいなと常々思っていたりします。

鹿野/

学生たちには若いエネルギーで何かを創作で実現したい気持ちがあると思います。その先に人から感謝されたり、実際に直接交流することで生まれることにも魅力を強く感じる世代だと思っています。

まずは今回の展覧会のような場に来て、現実を知ったり触れてもらうことは一歩目としてあると思います。さらに私の観点で可能性を感じるのは、やはり道具を作っていく立場になってほしいと思います。

先ほど片桐さんからも高齢になるとLINEが少し難しくなるような話がありましたが、今はアプリを作ることもすごくハードルが下がっています。大企業が大勢に向かって同じアプリを提供するのではなくて、個人に合わせたその人にだけのアプリを作ることが可能になってきています。

個人に向けた道具で、その人がよりよく生きられるような道具を作ることで、まずは一人の人と繋がれるし、個人に役立つことが実は別の人の状況に役立つことがあり、さらには世界中にいることもありえます。

隣にいる目の前の人に役立て、世界中の大勢の人にも実は繋がっていることを、これから教育の現場でも学生たちと一緒に考えていきたいなと考えているところでした。

小林/

ありがとうございます、非常に参考になります。

最後に菅野さんには少し大きな話になってしまいますが、日本、東北、宮城中で「こういった動きが今後生まれていったらいいな」ということを教えてください。普段から考えていること、あるいは今回のディスカッションの中でのキーワードを拾いつつ、ぜひお考えを共有いただきたいです。

菅野/

すごく大きなテーマなので、どうお答えしたらいいか悩みますね。

基本は1対1、小さなところからの関係性でしかないと思います。そこから口コミとか、誰かと誰かが繋がっていることで、最終的に世界と自分が繋がっていることを思い知らされます。

やはり自分とその周りにいる人からのコミュニケーションをどう大切にしていくか、そういったことからしか始まらないような気がするんですね。

先ほどアートとパーキンソン病の方のダンスを話しましたけど、ただ体を動かすだけではありません。なぜダンスなのか、なぜアートなのかを考えると、そこには表現したい、うまくなりたい、どういう風に自分を表現したらいいか、など単に繰り返す動作と全く違うところにあるんですね。

自分はこう思ってる、こう考えている、こう表現したい、そういうところと繋がっているからこそ、人間にとって重要でウェルビーイングに関わっているのではないかと思っています。

そして、その選択肢をこどもたちや多くの人に対してどのように増やしていくかも改めて問い直されています。私たちがアートとどこでどうやって出会うかを考えると、それはやはり小さなところの関係性から生まれてくるものだと思います。

小林/

ありがとうございます。それでは時間になりましたので、今日のトークイベントは終了させていただきます。ご来場のみなさまもありがとうございました。

2026年01月11日

2025年11月14日